今回はアート・ファーマーのランキングを作成しました。

この記事で一番伝えたいことは、トランペットやフリューゲルホルンの音色の美しさです。

思慮深く抑制されつつも含蓄に富んだ美について。

激しさやコテコテとは少々違ったジャズの美しさをご堪能ください。

- 1 1位「Och Hor du Unga Dora」(アルバム:To Sweden with Love)

- 2 2位「I’m a Fool to Want You」(アルバム:Art)

- 3 3位「Petite Belle」(アルバム:Sing Me Softly of the Blues)

- 4 4位「Va Da Du? (Was It You?)」(アルバム:To Sweden with Love)

- 5 5位「Fair Weather」(アルバム:Modern Art)

- 6 6位「My Little Suede Shoes」(アルバム:Interaction)

- 7 7位「Autumn Leaves」(アルバム:Brass Shout)

- 8 8位「Capri」(アルバム:When Farmer Met Gryce)

- 9 9位「The Summer Knows」(アルバム:The Summer Knows)

- 10 10位「I Want to Be Happy」(アルバム:Live at the Half-Note)

- 11 関連記事

- 12 記事一覧

- 13 他ブログ・SNS等

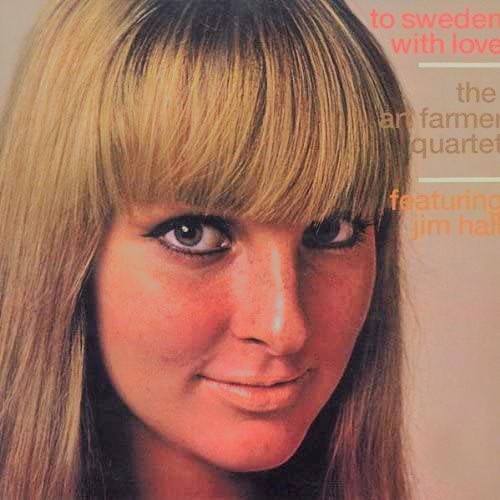

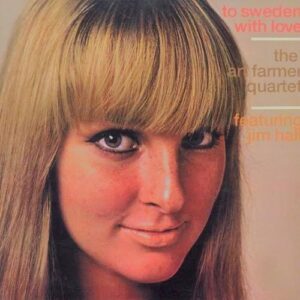

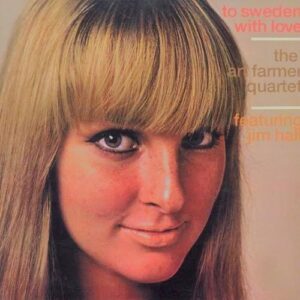

1位「Och Hor du Unga Dora」(アルバム:To Sweden with Love)

■曲名:Och Hor du Unga Dora

■曲名邦題:アンド・リッスン・ヤング・ドーラ

■アルバム名:To Sweden with Love(1964年)

■アルバム名邦題:スエーデンに愛をこめて

■動画リンク:「Och Hor du Unga Dora」

この曲を1位に推すのは、少しためらいを覚えました。

そもそもこのアルバム自体シリアスなジャズを中心に聞いている人にどう思われるか。

あの全曲北欧の民謡のやつだよね。悪くはないけど1位にはどうかなと言われそうです。

どう思われてもいい、笑われてもいい。

そんな被害妄想たっぷりの悲壮な決意を抱きながらも、私はこの曲を1位に推すことにしました(笑)

ただ正直私も通しでこのアルバムを聞くには、気分を選ぶと思っています。

私も濃厚な音楽を聞きたい時は聞きませんし。

このアルバムを聞きたくなるのは、ダウナーでメランコリーな気分に浸りたい時です。

ただこの曲はアップテンポのせいか、いつ聞いても比較的気分に左右されません。

これは大名演だと言い張るつもりはありませんが、親しみやすさを考慮して1位に推してみました。

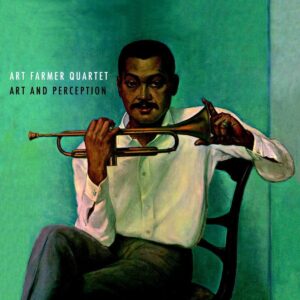

2位「I’m a Fool to Want You」(アルバム:Art)

■曲名:I’m a Fool to Want You

■曲名邦題:アイム・ア・フール・トゥ・ウォント・ユー

■アルバム名:Art(1960年)

■アルバム名邦題:アート

■動画リンク:「I’m a Fool to Want You」

彼の演奏には抑制美があります。

ジャズには雄弁だったり血反吐を吐くような演奏もありますが、この人は真逆といってもいいでしょう。

彼の演奏は言葉少なく言いたいことを伝え、常に穏やかな表情を崩しません。

奥ゆかしく安定した大人の音楽といえるでしょう。

試しにこの曲をお聞きください。

もしこの曲をリー・モーガン(Lee Morgan)が吹いたら、もっと朗々と歌い上げるでしょうし、分かりやすい名演になったと思います。

しかしその一歩手前で踏みとどまるのが、アート・ファーマーの特徴。

リーモーガンの演奏は、10を吹いて10を表現するタイプのトランぺッター。

一方アート・ファーマーは、8を吹いて10表現するような印象を受けます。

その謙虚で控え目な性分は、日本人に合っていたかもしれません。

しかもこのアルバムでは同じ美徳を共有するトミー・フラナガン(Tommy Flanagan)がピアノを弾いています。

フラナガンはサイドに回った時は割と奥ゆかしいですし。

同じアルバムから、もう1曲ご紹介しましょう。

Art Farmer – So Beats My Heart for You

3位「Petite Belle」(アルバム:Sing Me Softly of the Blues)

■曲名:Petite Belle

■曲名邦題:プチ・ベル

■アルバム名:Sing Me Softly of the Blues(1965年)

■アルバム名邦題:ブルースをそっと歌って

■動画リンク:「Petite Belle」

今回一番お伝えしたいのは、トランペットの音の美しさです。

彼に比肩するのは他にケニー・ホイーラー(Kenny Wheeler)ぐらいでしょうか。

さてこのアルバムのキーマンは、ピアノのスティーヴ・キューン(Steve Kuhn)。

アート・ファーマーと同じくアメリカ出身でありながら、ヨーロピアン・ジャズを感じさせる人でした。

あとベースのスティーヴ・スワロウ(Steve Swallow)、ピート・ラロカ(Pete La Roca)というあやうい美を表現できそうなプレイヤーがそろいました。

この曲では破綻の予感が漂いそうなほど透徹した耽美の世界が繰り広げられています。

そうした美しい緊張感が支配する中、アート・ファーマーのフリューゲルホルンが透明感のあるプレイを披露しています

この曲は後に「クロール・スペース(Crawl Space)」というアルバムでも再演されました。

再演では緊張感を失った代わりに、より温かみのある演奏になっています。

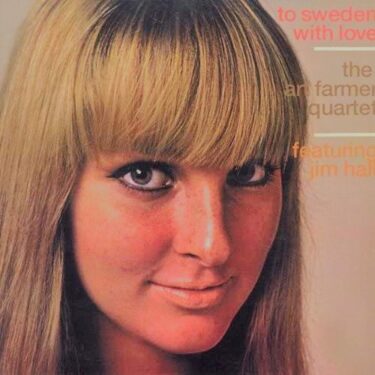

4位「Va Da Du? (Was It You?)」(アルバム:To Sweden with Love)

■曲名:Va Da Du? (Was It You?)

■曲名邦題:ウォズ・イット・ユー?

■アルバム名:To Sweden with Love(1964年)

■アルバム名邦題:スエーデンに愛をこめて

■動画リンク:「Va Da Du? (Was It You?)」

このアルバムでは全曲スウェーデンの民謡が取り上げられています。

フリューゲルホルンが少し遠くに聞こえる感じの録音が、良い方向に作用したかもしれません。

またギターのジム・ホール(Jim Hall)とベースのスティーヴ・スワロウには、知性と思慮深さを感じます。

現代のジャズは、音の空間をどう埋めるかを意識する知性派プレイヤーが増えました。

逆に猪突猛進型のプレイヤーを排除しすぎやしないかと、心配してしまうほど。

このアルバムはピアノレスですが、ピアノの不在を感じさせません。

それはジム・ホールが随時コード奏法で音の空間を満たしているからです。

またこのアルバムでは、ピート・ラロッカのドラムをミスマッチと指摘する声もあります。

しかし甘くなりがちなこの曲において、スパイスの役割をはたしているように思われ、私は嫌いではありません。

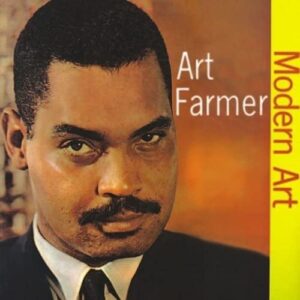

5位「Fair Weather」(アルバム:Modern Art)

■曲名:Fair Weather

■曲名邦題:フェア・ウェザー

■アルバム名:Modern Art(1958年)

■アルバム名邦題:モダンアート

■動画リンク:「Fair Weather」

彼は出来不出来の波が少ない人です。

それでいて平均点も高いので、最高傑作を決めるのは大変です。

私の好みでは、ジム・ホールと組んだ「Interaction」「Live at the Half-Note」「To Sweden with Love」のどれかを推します。

もしくは「Art」も捨てがたい。

私が通っていたジャズ喫茶では「Modern Art」と「Art」が名盤の地位を確立していました。

実は私はこのアルバムに少し苦手意識を持っています。

しかしその理由は1曲目の「モックス・ニックス(Mox Nix)」にあります。

むしろその曲がいいじゃないかという声もありますが。

ただそんな私でもこのアルバムについて聞かれたら、すばらしいアルバムだと答えることでしょう。

特にベニー・ゴルソン(Benny Golson)が提供したこの曲は特筆もの。

ベニー・ゴルソンの「ゴルソン・ハーモニー」は、まろやかで温かみのあるアート・ファーマーと相性が良いように思います。

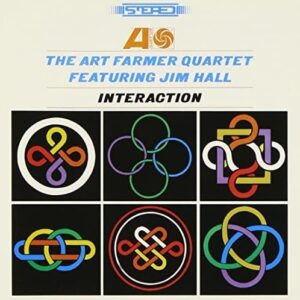

6位「My Little Suede Shoes」(アルバム:Interaction)

■曲名:My Little Suede Shoes

■曲名邦題:マイ・リトル・スェード・シューズ

■アルバム名:Interaction(1963年)

■アルバム名邦題:インターアクション

■動画リンク:「My Little Suede Shoes」

アルバム名の「Interaction」とは「交流」という意味です。

特にこの曲では楽しげな交流が行われています。

まず主役級の2人、アート・ファーマーとジム・ホールはどちらも口数が多いタイプではありません。

ジム・ホールは相槌を打つような演奏ができる人です。

その地味目な2人は、ある日チャーリー・パーカー(Charlie Parker)の曲をやってみようと思い立ちました。

そこに加わったのが、陽気な男ウォルター・パーキンス(Walter Perkins)。

いつの間にか陰キャ仲間(失礼!)のスティーヴ・スワロウも加わりました。

結果として、陰キャ的な中にも華やぎを感じさせる曲に仕上がりました。

7位「Autumn Leaves」(アルバム:Brass Shout)

■曲名:Autumn Leaves

■曲名邦題:枯葉

■アルバム名:Brass Shout(1959年)

■アルバム名邦題:ブラス・シャウト

■動画リンク:「Autumn Leaves」

アート・ファーマーはよくいぶし銀と言われています。

それはつまり分かりやすいタイプではないということ。

押しも決して強くありません。

そのせいか彼のプレイは、他に強い個性があるとかき消されてしまいがちかもしれません。

後に参加したグループ、ジャズテット(The Jazztet)でも若干そういうところがありました。

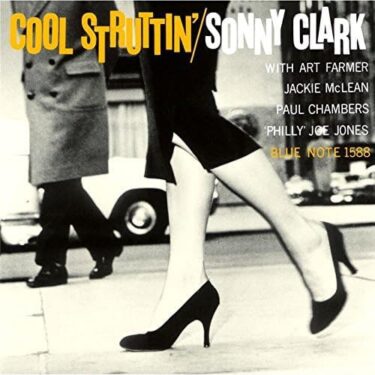

そのわりにソニー・クラーク(Sonny Clark)の大傑作「クール・ストラッティン(Cool Struttin’)」では主役級の活躍をしましたが。

彼はベクトルが異なる強い個性と共演しない限り、実力的にも申し分ないですし、グループ表現にも向いていると思います。

この作品では、ベニー・ゴルソンがアレンジしたブラス・セクションを背負っていますね。

ベニー・ゴルソンのアレンジは、アート・ファーマーを引き立てています。

8位「Capri」(アルバム:When Farmer Met Gryce)

■曲名:Capri

■曲名邦題:カプリ

■アルバム名:When Farmer Met Gryce(1955年)

■アルバム名邦題:ホエン・ファーマー・メット・グライス

■動画リンク:「Capri」

今回の記事を書く前に決めていたことがあります。

それはバラードばかり選ばないようにすること。

このアルバムも、順当にいけば以下の曲を選ぶべきかもしれません。

この人の本領はスロー~ミディアムにありますが、そればかりだと一本調子になりがちです。

スローを選ぶことによってアップが引き立ち、その逆もまたしかりかもしれません。

そのためこの記事では意識的にバラード以外から選びました。

それとこの曲を選んだのにはもう一つ理由があります。

私はこの曲でアルト・サックスを吹いているジジ・グライス(Gigi Gryce)が大好きです。

リーモーガンの「リー・モーガン Vol.3(Lee Morgan: Vol.3)」で彼の演奏を聞いた日から、私は彼の虜になりました。

しかもピアノが同じく大好物のフレディ・レッド(Freddie Redd)ときています。

このメンバー構成を見ただけで、私は白飯三杯いけそうです。

9位「The Summer Knows」(アルバム:The Summer Knows)

■曲名:The Summer Knows

■曲名邦題:おもいでの夏

■アルバム名:The Summer Knows(1976年)

■アルバム名邦題:おもいでの夏

■動画リンク:「The Summer Knows」

この曲はジャズとは言い難いかもしれません。

実際この曲はミシェル・ルグラン(Michel Legrand)が書いた映画のテーマ曲ですし。

映画音楽と言った方がしっくりきます。

この曲のテーマのメロディは確かに甘いですが、しかしここでは甘すぎない絶妙のバランス上で成立しています。

ここまでアート・ファーマーのプレイについて、様々なことを書きました。

しかしそれでも彼の音楽のごく一部しか触れられていません。

たとえばこの曲に感じられる悲壮感と、それを穏やかに包み込む楽想の豊かさもまた彼の特徴です。

それにいつもとても丁寧な演奏をしますね。

その一方で丁寧なだけの演奏ではない。

この人の演奏には様々な微量栄養素が含まれていて、それゆえに単純な言い方には収斂しません。

そのせいか言葉ではいくら語っても語りつくせない感じがします。

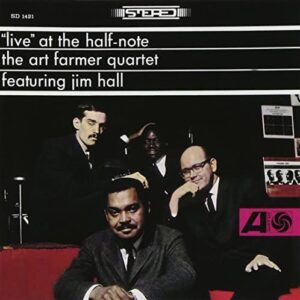

10位「I Want to Be Happy」(アルバム:Live at the Half-Note)

■曲名:I Want to Be Happy

■曲名邦題:アイ・ウォント・トゥ・ビー・ハッピー

■アルバム名:Live at the Half-Note(1964年)

■アルバム名邦題:ライヴ・アット・ザ・ハーフ・ノート

■動画リンク:「I Want to Be Happy」

アート・ファーマーはキャリアの初期で挫折を味わっています。

彼はライオネル・ハンプトン(Lionel Hampton)楽団で出会ったクリフォード・ブラウン(Clifford Brown)の演奏を聞いて、とてもかなわないと思ったそうです。

クリフォード・ブラウンは、ジャズ史上でも最強との誉れ高きトランぺッター。

ブリリアントで艶のある音色、いとも簡単に難しいフレーズを演奏するテクニック、アドリブのキレと構成力どちらも完璧で、しかもその演奏には黒さと人間味がある。

どの観点からも卓越した完全無欠のプレイヤーでした。

しかし早い段階で挫折を味わったことは、アート・ファーマーにとって良かったかもしれません。

彼はスター性のある俳優に出会ったことで、バイプレイヤーとして花開いた俳優に似ています。

しかし後に彼は少しづつハードバップから離れていきました。

彼が転じた先似て非なる分野においても、大きな武器になったのは美しい音色です。

フリューゲルホルン特有のふくらみのある美しい高音を武器に活躍しました。

その美しい音色はフレーズと一体で、トータルで美しさを表現しました。

昔から彼は主役にふさわしい実力の持ち主でした。

しかし1960年代以降の彼はその底堅い地力に加えて、更に自分の強味を磨き、堂々たる主演を張るようになりました。

関連記事

■クリフォード・ブラウン(Clifford Brown)の名曲名盤10選

■ドナルド・バード(Donald Byrd)の名曲名盤10選

■チャック・マンジョーネ(Chuck Mangione)の名曲名盤6選

■レッド・ガーランド(Red Garland)の名曲名盤10選

■ソニー・ロリンズ(Sonny Rollins)の名曲名盤10選

■J・J・ジョンソン(J.J.Johnson)の名曲名盤10選

■ソニー・クラーク(Sonny Clark)の名曲名盤10選

■ミルト・ジャクソン(Milt Jackson)の名曲名盤10選

記事一覧

他ブログ・SNS等

■このブログの「トップページ」に戻る

※お気に入りに登録をお願いいたします!

■おとましぐらの音楽ブログ(サブブログ)

※オピニオン記事、企画色の強い記事を連載しています

■note(ジャンル別おすすめ曲一覧)

※選りすぐりの名曲を1曲単位でご紹介しています

■おとましぐらXアカウント

※フォローをお願いいたします!