今回はクリフォード・ブラウンのランキングを作成しました。

この人で特筆すべきは、平均品質の高さです。

生涯に渡り、これほど高い水準を維持した人は稀かもしれません。

どの曲にもハードバップの魅力があふれています。

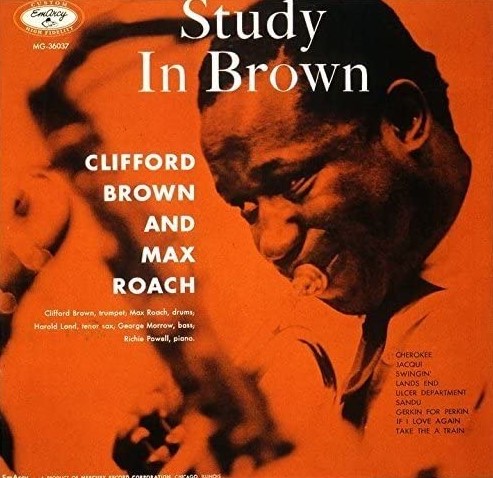

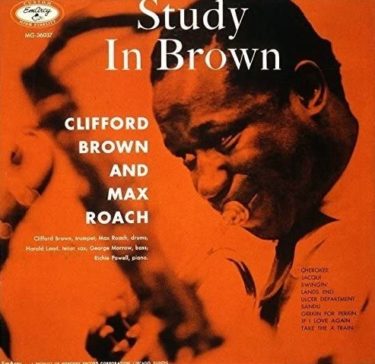

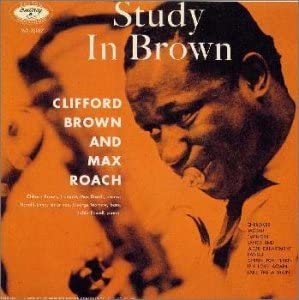

- 1 1位「Cherokee」(アルバム:Study in Brown)

- 2 2位「Joy Spring」(アルバム:Clifford Brown & Max Roach)

- 3 3位「Love Is a Many-Splendored Thing」(アルバム:Clifford Brown and Max Roach at Basin Street)

- 4 4位「Bellarosa」(アルバム:Memorial Album)

- 5 5位「Lover Come Back to Me」(アルバム:Memorial)

- 6 6位「Salute to the Band Box(Master Take)」(アルバム:Complete Paris Sessions Vol.2)

- 7 7位「I Get a Kick out of You」(アルバム:Brown and Roach Incorporated)

- 8 8位「Donna Lee」(アルバム:The Beginning and the End)

- 9 9位「Jordu」(アルバム:Max Roach and Clifford Brown In Concert)

- 10 10位「Move」(アルバム:Jam Session)

- 11 関連記事

- 12 記事一覧

- 13 他ブログ・SNS等

1位「Cherokee」(アルバム:Study in Brown)

■曲名:Cherokee

■曲名邦題:チェロキー

■アルバム名:Study in Brown(1955年)

■アルバム名邦題:スタディ・イン・ブラウン

■動画リンク:「Cherokee」

この曲はレイ・ノーブル(Ray Noble)が、チェロキー族のインディアンのメロディを借りて書いたスタンダードナンバーです。

技術を披露する場面で取り上げられることが多い曲かもしれません。

実際チャーリー・パーカー(Charlie Parker)からジョン・マクラフリン(John McLaughlin)まで、腕自慢に好まれています。

この曲はジャズ・トランペットでは、ウィントン・マルサリス(Wynton Marsalis)の演奏がよく知られています。

ウィントンの演奏は、このクリフォードを参考にしているかもしれません。

クリフォードの演奏の聞きどころは、1:17からのトランペット・ソロです。

この人の演奏は、速いテンポでも余裕を感じます。

時にはエレガントなほどに。

2位「Joy Spring」(アルバム:Clifford Brown & Max Roach)

■曲名:Joy Spring

■曲名邦題:ジョイ・スプリング

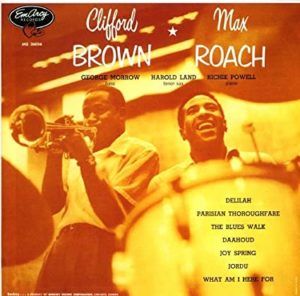

■アルバム名:Clifford Brown & Max Roach(1954年)

■アルバム名邦題:クリフォード・ブラウン & マックス・ローチ

■動画リンク:「Joy Spring」

この頃の作品は、クリフォード・ブラウン=マックス・ローチ・クインテットという双頭バンド名義でした。

クリフォード以外のメンバーは、以下の通りです。

・マックス・ローチ(Max Roach):ドラム

・ジョージ・モロウ(George Morrow):ベース

・ハロルド・ランド(Harold Land):テナー・サックス

・リッチー・パウエル(Richie Powell):ピアノ

※バド・パウエルの弟

このアルバムは、エマーシー・レコード(EmArcy Records)を代表する名盤です。

名作ぞろいのエマーシーのクリフォード作品の中でも、私はこのアルバムが一番好きです。

他にも「デライラ(Delilah)」「ダフード(Daahoud)」「パリジャン・ソロウフェア(Parisian Thoroughfare)」など、名演ぞろいですし。

1:45から23歳のクリフォードのトランペット・ソロが始まりますが、若さに似合わない実に聞きごたえのある演奏です。

3位「Love Is a Many-Splendored Thing」(アルバム:Clifford Brown and Max Roach at Basin Street)

■曲名:Love Is a Many-Splendored Thing

■曲名邦題:慕情

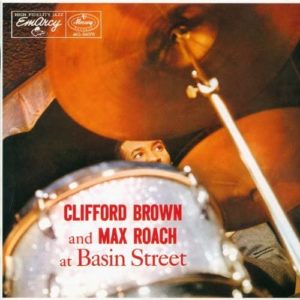

■アルバム名:Clifford Brown and Max Roach at Basin Street(1956年)

■アルバム名邦題:アット・ベイズン・ストリート

■動画リンク:「Love Is a Many-Splendored Thing」

この曲のオリジナルは、映画「慕情(Love Is a Many-Splendored Thing)」の主題歌です。

私はメロディの解釈が気に入っています。

31秒のところからトランペット・ソロが始まりますが、実にハツラツとした演奏ですね。

このアルバムではハロルド・ランドに代わって、ソニー・ロリンズ(Sonny Rollins)がテナー・サックスを担当しています。

ロリンズは、このアルバムでは低調だったと言われています。

ロリンズが大好きな私も、正直認めざるを得ません。

このアルバムは1956年1月と2月に録音されていますが、同年6月ロリンズは大傑作「サキソフォン・コロッサス(Saxophone Colossus)」を発表しました。

さてこのアルバムは前半に強力な曲が多く「恋とは何でしょう(What Is This Thing Called Love?)」「四月の思い出(I’ll Remember April)」など、同等の名演が目白押しです。

ただ私の持っているCDでは、別テイクの「フロッシー・ルー(Flossie Lou)」が4曲連続入っていて、さすがに4曲連続は厳しいものがあります。

4位「Bellarosa」(アルバム:Memorial Album)

■曲名:Bellarosa

■曲名邦題:ベラローサ

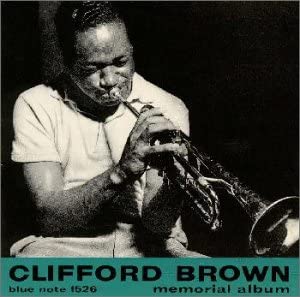

■アルバム名:Memorial Album(1956年)

■アルバム名邦題:メモリアル・アルバム

■動画リンク:「Bellarosa」

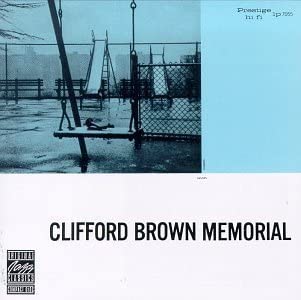

後で挙げる「Memorial」とこのアルバムは、タイトルがまぎわらしいので整理しておきましょう。

「Memorial」 →レーベルがプレスティッジ(Prestige)

「Memorial Album」 →レーベルがブルーノート(Blue Note)

どちらもブラウニーの死後にリリースされたアルバムです。

この曲を選んだ理由は、単純にエルモ・ホープ(Elmo Hope)が書いたテーマのメロディが好きだからです。

楽天的な曲調は、抜けの良いクリフォードのトランペットと相性が良いですね。

彼のトランペットの音色は、とかくブリリアントと評されます。

「音の張りがあり、音色に艶がある」と言い換えてもいいかもしれません。

演奏以前の問題として、トランペットの音が輝いていること。

それがクリフォードの最大の強味のような気がします。

5位「Lover Come Back to Me」(アルバム:Memorial)

■曲名:Lover Come Back to Me

■曲名邦題:恋人よ我に帰れ

■アルバム名:メモリアル

■アルバム名邦題:Memorial(1956年)

■動画リンク:「Lover Come Back to Me」

今回はバラードを取り上げませんでした。

クリフォードには「クリフォード・ブラウン・ウィズ・ストリングス(Clifford Brown with Strings)」というバラード集がありますが、そのアルバムの曲は選外にしています。

個人的にストリングスが邪魔に思えてしまうので。

彼の演奏自体は良いですが、全体にいま一つおもしろみに欠けると思ってしまいます。

もちろん私の聞き込みが浅いだけかもしれませんが。

その代わりにこの曲を取り上げたいと思います。

ミディアムからややバラード寄りの曲ですが、クリフォードの鋭角的な演奏を楽しめます。

6位「Salute to the Band Box(Master Take)」(アルバム:Complete Paris Sessions Vol.2)

■曲名:Salute to the Band Box(Master Take)

■曲名邦題:サリュート・トゥ・ザ・バンド・ボックス(マスター・テイク)

■アルバム名:Complete Paris Sessions Vol.2(1970年)

■アルバム名邦題:コンプリート・パリ・セッション Vol.2

■動画リンク:「Salute to the Band Box(Master Take)」

クリフォードは早い時期から「ファッツ・ナバロの再来」と呼ばれていたようです。

彼はかなり人気者で、この曲の前にはタッド・ダメロン(Tadd Dameron)バンドにも参加していました。

この演奏はライオネル・ハンプトン(Lionel Hampton)楽団の一員として渡仏した時、ひそかにレコーディングされたものです。

ライオネル・ハンプトンは、メンバーが許可なくホテルから抜け出さないよう、ロビーに見張りを置いていたそうです。

しかしクリフォードたちは裏口から抜け出すことに成功しました。

この録音はアンリ・ルノー(Henri Renaud)らによって準備され、クリフォードはジジ・グライス(Gigi Gryce)などと一緒に、このレコーディングに参加しました。

まるで修学旅行で先生の目をかいくぐり、女子生徒の部屋に行く男子高校生みたいですね。

7位「I Get a Kick out of You」(アルバム:Brown and Roach Incorporated)

■曲名:I Get a Kick out of You

■曲名邦題:君にこそ心ときめく

■アルバム名:Brown and Roach Incorporated(1954年)

■アルバム名邦題:ブラウン・ローチ・インコーポレイテッド

■動画リンク:「I Get a Kick out of You」

このアルバムは言及される機会が比較的少ないように思います。

クリフォードが参加していない曲があったり、マックス・ローチのドラム・ソロの長い曲が多いことが、主な要因かもしれません。

この曲でもマックス・ローチのドラム・ソロが長めです。

ハロルド・ランドとリッチー・パウエルの演奏も、そこそこの出来だと思いますし。

しかしそれにも関わらずこの曲をおすすめするのは、クリフォードのソロがすばらしいからです。

彼の出番は00:55~3:11ですが、早いテンポでも余裕を感じさせるすばらしい演奏です。

トランペットは高い音になると苦し気でやせた音になりますが、彼の場合そうはなりません。

速い中でもほころびの可能性を感じない、優美で安定感のある演奏です。

8位「Donna Lee」(アルバム:The Beginning and the End)

■曲名:Donna Lee

■曲名邦題:ドナ・リー

■アルバム名:The Beginning and the End(1973年)

■アルバム名邦題:ザ・ビギニング・アンド・ジ・エンド

■動画リンク:「Donna Lee」

彼の初録音と最後の録音を収録した企画色の強いアルバムです。

ただ最後の録音と言われていることについては、事実とは異なるという証言が出ていますが。

まず初期の録音では「アイ・カム・フロム・ジャマイカ(I Come from Jamaica)」に注目です。

これは1952年の録音ですね。

クリス・パウエル(Chris Powell)というラテン色の強いR&Bバンドで演奏していますが、この時点で既に個性が確立されています。

しかし一番の聞きどころは、最後の録音と言われている「チュニジアの夜(A Night in Tunisia)」とこの曲。

Clifford Brown – Night In Tunisia

1956年6月26日クリフォード・ブラウンは自動車事故で亡くなりました。

享年25歳。

彼の死を受けてベニー・ゴルソン(Benny Golson)は「アイ・リメンバー・クリフォード(I Remember Clifford)」という追悼曲を書きました。

その曲を演奏して後継者に名乗りを上げたリー・モーガン(Lee Morgan)も、33歳の若さで亡くなりました。

ファッツ・ナヴァロも26歳でこの世を去っており、天才トランペッターは夭折が多いようです。

9位「Jordu」(アルバム:Max Roach and Clifford Brown In Concert)

■曲名:Jordu

■曲名邦題:ジョードゥ

■アルバム名:Max Roach and Clifford Brown In Concert(1955年)

■アルバム名邦題:マックス・ローチ=クリフォード・ブラウン・イン・コンサート

■動画リンク:「Jordu」

この曲は「Clifford Brown & Max Roach」のバージョンが有名ですが、私はこの演奏を推します。

クリフォードのプレイは、アドリブの構成力がすばらしいと言われています。

アドリブの構成力とはどういうものか、いささか分かりにくいかもしれません。

文章でいえば、起承転結がしっかりしていたり、伏線がしっかり回収されているイメージかもしれません。

ジャズでは場当たり的に吹いているのではなく、飽きさせないよう計算された展開のある演奏を指すことが多いようです。

たとえばこの曲では00:58から3:12をお聞きください。

このアルバムはライブ盤ですので、出たとこ勝負で演奏しているはず。

それにも関わらず彼は、タンギングでひと盛り上がりをつくったかと思えば、その後時々早いフレーズを織り交ぜながら、緩急に富んだ演奏をしていますね。

緊張と緩和のバランスがとても良い演奏だと思います。

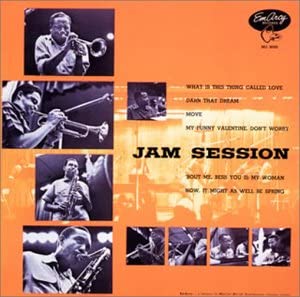

10位「Move」(アルバム:Jam Session)

■曲名:Move

■曲名邦題:ムーヴ

■アルバム名:Jam Session(1954年)

■アルバム名邦題:ジャム・セッション

■動画リンク:「Move」

私は基本的にジャズにくつろぎを求めるリスナーです。

火が出るようなアドリブという売り文句を見ると、買うのをためらってしまうほど。

一般にそういう曲は早く激しい曲が多いですが、曲のテンポが速くなると音の幅が狭まったり、細かなニューアンスのコントロールが難しくなります。

それは車の運転と少し似ているかもしれません。

そのせいかテンポの速い演奏では、想像力に欠ける部分をテンションの高さで押し切った演奏が少なくありません。

しかしクリフォードの場合、早いリズムの中でも冷静さと想像力を失いませんでした。

この曲はかなりラフなジャム・セッションですが、こんな曲でも彼は明らかな優位性を感じさせる演奏を聞かせてくれました。

漫画で言えば、下校途中に不良にからまれても一瞬で倒してのける生徒会長のような演奏です。

彼は技術面で優れていますが、本当のすごさはそこではないかもしれません。

どんな曲に早く激しい中でも常に冷静で、優雅さとイマジネーションを失わないこと。

それがこの人の一番のすごさかもしれません。

関連記事

■アート・ブレイキー&ザ・ジャズ・メッセンジャーズ(Art Blakey & The Jazz Messengers)の名曲名盤10選

■アート・ファーマー(Art Farmer)の名曲名盤10選

■ドナルド・バード(Donald Byrd)の名曲名盤10選

■ルー・ドナルドソン(Lou Donaldson)の名曲名盤10選

■ソニー・クラーク(Sonny Clark)の名曲名盤10選

記事一覧

他ブログ・SNS等

■このブログの「トップページ」に戻る

※お気に入りに登録をお願いいたします!

■おとましぐらの音楽ブログ(サブブログ)

※オピニオン記事、企画色の強い記事を連載しています

■note(ジャンル別おすすめ曲一覧)

※選りすぐりの名曲を1曲単位でご紹介しています

■おとましぐらXアカウント

※フォローをお願いいたします!