今回はソニー・ロリンズのランキングを作成しました。

この人は私が一番好きなテナー・サックス奏者です。

普段どんなジャンルを聞いている方も、一度は聞いておいて損はありません。

彼は「天衣無縫の極み」という言葉がふさわしい、至高のジャズ・ジャイアントです。

- 1 1位「A Night In Tunisia (Afternoon)」(アルバム:Night at the Village Vanguard)

- 2 2位「Moritat (Mack the Knife)」(アルバム:Saxophone Colossus)

- 3 3位「On a Slow Boat to China」(アルバム:Sonny Rollins With the Modern Jazz Quartet)

- 4 4位「There’s No Business Like Show Business」(アルバム:Work Time)

- 5 5位「Solitude」(アルバム:Way Out West)

- 6 6位「Way You Look Tonight」(アルバム:Thelonious Monk & Sonny Rollins)

- 7 7位「I’ve Told Ev’ry Little Star」(アルバム:Sonny Rollins and the Contemporary Leaders)

- 8 8位「You Stepped Out of a Dream」(アルバム:Sonny Rollins, Vol.2)

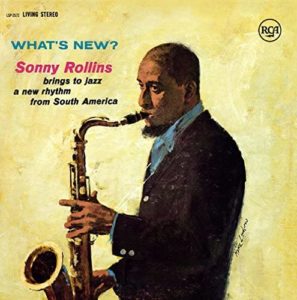

- 9 9位「Brown Skin Girl」(アルバム:What’s New?)

- 10 10位「The Night Has a Thousand Eyes」(アルバム:What’s New?)

- 11 関連記事

- 12 記事一覧

- 13 他ブログ・SNS等

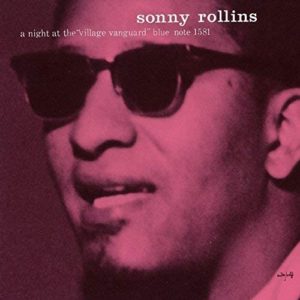

1位「A Night In Tunisia (Afternoon)」(アルバム:Night at the Village Vanguard)

■曲名:A Night In Tunisia (Afternoon)

■曲名邦題:チュニジアの夜

■アルバム名:Night at the Village Vanguard(1957年)

■アルバム名邦題:コンプリート・ヴィレッジ・ヴァンガードの夜

■動画リンク:「A Night In Tunisia (Afternoon)」

私が昔、旅行先にニューヨークを選んだのは、行きたい場所があったからです。

それはパンクの聖地CBGB、そしてこの曲の舞台となったヴィレッジ・ヴァンガードの2か所。

そのぐらい私はこのアルバムにぞっこんでした。

ロリンズはこのアルバム全編に渡って、ドラムのエルヴィン・ジョーンズ(Elvin Jones)と共にスリリングな演奏を繰り広げています。

その不穏な緊張感がたまりません。

エルヴィンの刺激的なドラムによって、底知れぬロリンズのポテンシャルが引き出されています。

ロック系のリスナーの方は、普段ジャズ・ドラムを聞く機会が少ないかもしれません。

ジャズでは時にリズム・キープよりも、楽器間の相互触発を重視することがあります。

この曲などは、その最良の例かもしれません。

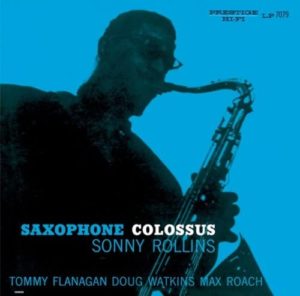

2位「Moritat (Mack the Knife)」(アルバム:Saxophone Colossus)

■曲名:Moritat (Mack the Knife)

■曲名邦題:モリタート

■アルバム名:Saxophone Colossus(1956年)

■アルバム名邦題:キソフォン・コロッサス

■動画リンク:「Moritat (Mack the Knife)」

このアルバムは彼の最高傑作という枠を超えて、ジャズ史に燦然と輝く傑作です。

ジャズ・ファンはよく「ジャズの史上最高のアルバムは何か」というお題で盛り上がります。

もちろん答えが出るはずもありません。

ただそれについて語ること自体楽しかったりするのですね。

さてこのアルバムはその種の企画では、トップ3の常連です。

このアルバムには他にも、カリプソ調の「セント・トーマス(St. Thomas)」、深みのあるバラード「ユー・ドント・ノウ・ホワット・ラヴ・イズ(You Don’t Know What Love Is)」など名演ぞろいです。

5曲ともタイプが全く違いますが、どれも最高水準の名演ばかりです。

どの曲を選ぶかはその人の好み次第ですが、私はこの曲が一番かもしれません。

汲めども尽きせぬ豊かなフレーズが次々と押し寄せてきます。

3:53からのトミー・フラナガン(Tommy Flanagan)のピアノ・ソロも最高の出来です。

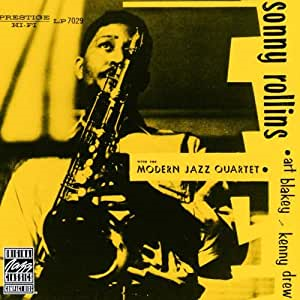

3位「On a Slow Boat to China」(アルバム:Sonny Rollins With the Modern Jazz Quartet)

■曲名:On a Slow Boat to China

■曲名邦題:スロー・ボート・トゥ・チャイナ

■アルバム名:Sonny Rollins With the Modern Jazz Quartet(1953年)

■アルバム名邦題:ソニー・ロリンズ・ウィズ・ザ・モダン・ジャズ・クァルテット

■動画リンク:「On a Slow Boat to China」

この曲は村上春樹の小説のタイトルとしても知られています。

有名な話ですが、村上春樹は元々ジャズを流す店をやっていました。

つまりジャズを選曲するプロだった彼が、自分の本のタイトルにしてもいいと思ったほどの演奏ということです。

この頃ロリンズは、まだ駆け出しのサックス奏者でした。

この頃のロリンズは、マイルス・デイビス(Miles Davis)のお膳立てで、初レコーディングを経験したばかりでした。

それにもかかわらず、既に個性が確立されていますね。

私なりにロリンズの演奏を言い表すと「究極の鼻歌」です。

この演奏などはその典型で気負った様子がなく、自然に湧き出てきたメロディがそのまま最高の即興演奏になっています。

演奏に作為や苦心の形跡がありません。

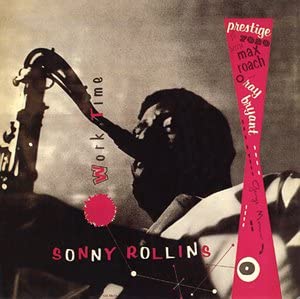

4位「There’s No Business Like Show Business」(アルバム:Work Time)

■曲名:There’s No Business Like Show Business

■曲名邦題:ショウほど素敵な商売はない

■アルバム名:Work Time(1955年)

■アルバム名邦題:ワークタイム

■動画リンク:「There’s No Business Like Show Business」

私がロリンズにハマるきっかけとなった曲です。

私は若い頃、ロリンズの良さを理解できないでいました。

そこで試しにこの曲を繰り返し聞いてみることに。

そうすると次第にロリンズのすごさを実感できるようになりました。

ロリンズはタイム感覚が独特で、フレーズを伸び縮みさせたり、後ノリからキャッチアップしたり変幻自在です。

メトロノームのような一定のリズムには収まりきらない、独特のノリがあります。

私は当時この曲を聞きすぎて、今でもアドリブを鼻歌で歌えます。

ただこの曲を聞きながら合わせて鼻歌で歌っても、なぜかタイミングを合わせられません。

よく耳コピして初めて演奏のすごさが分かったと言う人がいます。

ロリンズ節を支える独特のタイム感は、身体で理解する必要があるのかもしれません。

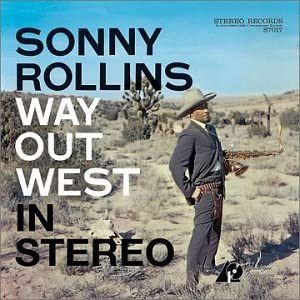

5位「Solitude」(アルバム:Way Out West)

■曲名:Solitude

■曲名邦題:ソリチュード

■アルバム名:Way Out West(1957年)

■アルバム名邦題:ウェイ・アウト・ウエスト

■動画リンク:「Solitude」

デューク・エリントン(Duke Ellington)が書いた有名なジャズ・スタンダードです。

今回バラードは1曲だけですが、他にも多くの名バラードがあります。

ロリンズはミディアム・テンポより上の曲では雄弁ですが、スローでは朴訥な演奏が多いかもしれません。

もう1曲バラードをご紹介しましょう。

Sonny Rollins – You Don’t Know What Love Is

雄弁さは彼の特徴の1つですが、雄弁でなくてもロリンズはロリンズです。

さてこのアルバムはピアノが参加していない、ピアノレスの作品。

ロリンズはピアノレス編成を好むと言われていますが、1位の曲など確かに名演が多いように思います。

6位「Way You Look Tonight」(アルバム:Thelonious Monk & Sonny Rollins)

■曲名:Way You Look Tonight

■曲名邦題:今宵の君は

■アルバム名:Thelonious Monk & Sonny Rollins(1956年)

■アルバム名邦題:セロニアス・モンク・アンド・ソニー・ロリンズ

■動画リンク:「Way You Look Tonight」

私なりにロリンズの傑作が生まれやすい条件を整理してみました。

・ピアノレス

・ピアノやギターが入っていても饒舌すぎない

・攻めるタイプのドラムとの共演

彼は雄弁に演奏したいので、ベースとドラム以外の共演者には一歩引いてほしいのかもしれません。

彼がクリフォード・ブラウン(Clifford Brown)のグループにいた時も、同じ位雄弁なクリフォードがいたせいか、ロリンズの演奏は精彩を欠いていました。

一方この曲で共演しているセロニアス・モンクは、音のすき間を埋めるタイプのピアニストではありません。

逆に音のすき間をつくり出し、間合いの妙で聞かせるタイプの人です。

漫才でいうと、独特の間合いを持ったボケ担当みたいな人といえるでしょう。

そういう意味で雄弁なロリンズと訥弁なモンクは相性が抜群でした。

7位「I’ve Told Ev’ry Little Star」(アルバム:Sonny Rollins and the Contemporary Leaders)

■曲名:I’ve Told Ev’ry Little Star

■曲名邦題:アイヴ・トールド・エヴリー・リトル・スター

■アルバム名:Sonny Rollins and the Contemporary Leaders(1958年)

■アルバム名邦題:コンテンポラリー・リーダーズ

■動画リンク:「I’ve Told Ev’ry Little Star」

ロリンズの演奏は、男性的でおおらかと表現されることが多いように思います。

またユーモラスと言われることもあります。

たしかにこの曲の出だしは、ゆるいコントのBGMみたいですね。

このアルバム・タイトルは「Sonny Rollins and the Contemporary Leaders」つまり「ロリンズと現代のリーダーたち」というタイトル。

「Contemporary」とは、このアルバムを発売したレーベルの名前です。

同時にバーニー・ケッセル(Barney Kessel)、シェリー・マン(Shelly Manne)、ハンプトン・ホーズ(Hampton Hawes)など、このアルバムに参加した新進気鋭のプレイヤーのことを指す言葉でもあります。

しかしロリンズはそんなことにはお構いなしで、全く気負った様子がありません。

なにせこんな脱力の極みのような曲を、アルバムの1曲目に置いているのですから。

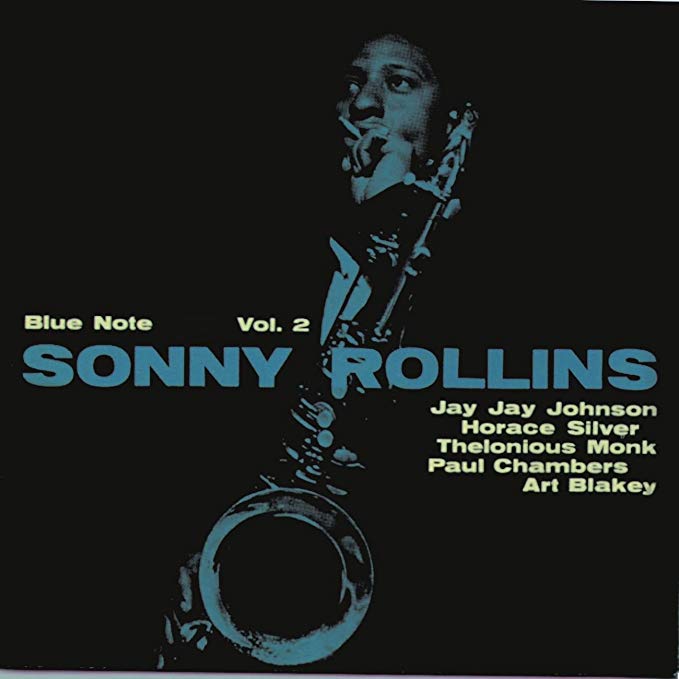

8位「You Stepped Out of a Dream」(アルバム:Sonny Rollins, Vol.2)

■曲名:You Stepped Out of a Dream

■曲名邦題:ユー・ステップト・アウト・オブ・ア・ドリーム

■アルバム名:Sonny Rollins, Vol.2(1957年)

■アルバム名邦題:ソニー・ロリンズ Vol.2

■動画リンク:「You Stepped Out of a Dream」

このアルバムは以下の曲など名演ぞろいです。

レーベルはご存知Blue Note。

ちなみにジョー・ジャクソン(Joe Jackson)は「ボディ・アンド・ソウル(Body & Soul)」で、このジャケットを真似していました。

さてこの曲のドラムは、アート・ブレイキー(Art Blakey)。

ブレイキーの演奏は、単純だとかワンパターンとか無駄に派手と言われがちです。

しかしブレイキーには、攻めろとチームを鼓舞する闘将みたいところがあって、攻めるドラマーとの相性が良いロリンズにとって良い人選でした。

この曲でも献身的なブレイキーのプッシュが、ロリンズを後方から支えています。

9位「Brown Skin Girl」(アルバム:What’s New?)

■曲名:Brown Skin Girl

■曲名邦題:ブラウンスキン・ガール

■アルバム名:What’s New?(1962年)

■アルバム名邦題:ホワッツ・ニュー

■動画リンク:Brown Skin Girl

この少し前、ロリンズはジャズ界を引退していました。

絶頂期の引退は多くの人に惜しまれました。

演奏から想像しがたいかもしれませんが、彼は意外と繊細でストイックな人です。

神秘サークルの薔薇十字会に入会したり、禅やヨガをやったりなど、常に自分を見つめ直そうとしていました。

その彼が2年ぶりに復活して、リリースされたのがこのアルバム。

心なしかふっきれたような明るい印象を受けますね。

この曲はジャズらしくはありませんが、天衣無縫なロリンズの持ち味は健在でした。

10位「The Night Has a Thousand Eyes」(アルバム:What’s New?)

■曲名:The Night Has a Thousand Eyes

■曲名邦題:夜は千の目を持つ

■アルバム名:What’s New?(1962年)

■アルバム名邦題:ホワッツ・ニュー

■動画リンク:「The Night Has a Thousand Eyes」

この曲ではギタリストのジム・ホール(Jim Hall)と共演しています。

ジム・ホールは引きの美学を感じさせる、とても趣味の良いギタリストです。

ここでもロリンズの名演が生まれる要件、引きの共演者という条件が整いました。

ちなみに後年ロリンズは、ローリング・ストーンズ(The Rolling Stone)の「友を待つ(Waiting On A Friend)」という曲に客演しました。

The Rolling Stones – Waiting On A Friend

当時ミック・ジャガー(Mick Jagger)がチャーリー・ワッツに、世界最高のサックス奏者は誰か聞いたところ、チャーリーはロリンズと答えたそうです。

ロリンズが世界最高のテナーという意見には、私も賛成です。

ただその曲でのロリンズの演奏は、それほど出来が良いとは思いません。

私は上のエピソードを知った時、ロリンズにはもっと良い演奏があるだろうと思いました。

この記事はローリング・ストーンズのファンにも読まれてほしいです。

この記事の演奏を聞けば、ロリンズが世界最高のサックス奏者と言っていたチャーリーの言葉が本当だとご理解いただけると思いますから。

関連記事

■ウェイン・ショーター(Wayne Shorter)の名曲名盤10選

■クリフォード・ブラウン(Clifford Brown)の名曲名盤10選

■ルー・ドナルドソン(Lou Donaldson)の名曲名盤10選

■キャノンボール・アダレイ(Cannonball Adderley)の名曲名盤10選

■ソニー・クラーク(Sonny Clark)の名曲名盤10選

記事一覧

他ブログ・SNS等

■このブログの「トップページ」に戻る

※お気に入りに登録をお願いいたします!

■おとましぐらの音楽ブログ(サブブログ)

※オピニオン記事、企画色の強い記事を連載しています

■note(ジャンル別おすすめ曲一覧)

※選りすぐりの名曲を1曲単位でご紹介しています

■おとましぐらXアカウント

※フォローをお願いいたします!