今回はミルト・ジャクソンのランキングを作成しました。

彼はジャズ・ヴィブラフォン奏者の第一人者と言われています。

この楽器はこう演奏すべしというスタイルを築き上げた人です。

そのせいで以降のヴィブラフォン奏者は、差別化に苦労したかもしれません。

- 1 1位「Afternoon in Paris」(アルバム:Bags’ Opus)

- 2 2位「Isn’t She Lovely」(アルバム:Soul Fusion)

- 3 3位「Take the “A” Train」(Youtube Only)

- 4 4位「Novamo」(アルバム:Milt Jackson at the Museum of Modern Art)

- 5 5位「I’m Not So Sure」(アルバム:Olinga)

- 6 6位「Sermonette」(アルバム:Plenty, Plenty Soul)

- 7 7位「My Funny Valentine」(アルバム:Milt Jackson Quartet)

- 8 8位「Jazz ‘n’ Samba」(アルバム:Jazz ‘n’ Samba)

- 9 9位「Sandy」(アルバム:Bags & Flutes)

- 10 10位「Opus de Funk」(アルバム:Opus de Jazz)

- 11 関連記事

- 12 記事一覧

- 13 他ブログ・SNS等

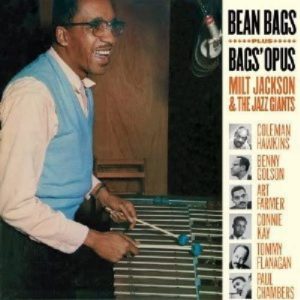

1位「Afternoon in Paris」(アルバム:Bags’ Opus)

■曲名:Afternoon in Paris

■曲名邦題:アフタヌーン・イン・パリ

■アルバム名:Bags’ Opus(1959年)

■アルバム名邦題:バグス・オパス

■動画リンク:「Afternoon in Paris」

まずイントロでヴィブラフォンが鳴った時点で、名演の香りが漂います。

12秒テーマのメロディが始まります。

その後アート・ファーマーのトランペットが、温かみのある音を重ねています。

続いてベニー・ゴルソン(Benny Golson)→アート・ファーマー(Art Farmer)→トミー・フラナガン(Tommy Flanagan)→ポール・チェンバース(Paul Chambers)とソロが引き継がれています。

中でもトミー・フラナガンのソロは地味ですが味わい深く、いぶし銀とはこういう演奏のことを指す言葉なのでしょう。

私は元々この曲が大好きなのですが、中でもこのバージョンが決定版だと思います。

2位「Isn’t She Lovely」(アルバム:Soul Fusion)

■曲名:Isn’t She Lovely

■曲名邦題:可愛いアイシャ

■アルバム名:Soul Fusion(1978年)

■アルバム名邦題:ソウル・フュージョン

■動画リンク:「Isn’t She Lovely」

有名盤ではありませんが、ファンならば持っておきたいアルバムです。

共演しているモンティ・アレキサンダー(Monty Alexander)は、ジャマイカの出身のピアニストです。

パブロ・レコード(Pablo Records)ならでは、異色な組み合わせかもしれません。

モンティはレゲエも演奏しますが、ジャズ・ピアニストとしては少しラテンっぽいタッチが持ち味の人です。

本来はそれほど黒いピアニストではありません。

ソウルフルなミルトとは相性が悪そうに思える人選ですが、結果はアタリでした。

勝因はモンティがミルトに合わせていたことかもしれません。

この曲はご存知スティーヴィー・ワンダー(Stevie Wonder)のカバー曲。

原曲のメロディを崩さず歌い上げるミルトが絶品です。

3位「Take the “A” Train」(Youtube Only)

■曲名:Take the “A” Train(1994年)

■曲名邦題:A列車で行こう

■動画リンク:「Take the “A” Train」

Youtubeでご紹介予定の音源を探していた時に、偶然見つけた曲です。

あまりにすばらしかったので、予定していた曲と差し替えることにしました。

この曲はデューク・エリントン(Duke Ellington)の定番曲のカバーです。

ミルトは他のヴィブラフォン奏者と比べると、それほどテクニカルな演奏はしません。

ソウルフルで、ブルージーに歌い上げるのが特徴の人です。

つまりくつろぎたい時に最適な音楽です。

動画ではどこかの部屋で演奏しているようですが、時に観客にちょっかいを出しながらくつろぎに満ちた演奏をしています。

4位「Novamo」(アルバム:Milt Jackson at the Museum of Modern Art)

■曲名:Novamo

■曲名邦題:ノヴァモ

■アルバム名:Milt Jackson at the Museum of Modern Art(1965年)

■アルバム名邦題:近代美術館のミルト・ジャクソン

■動画リンク:「Novamo」

このアルバムが代表作に挙げられることはほとんどありません。

しかしもし私が彼の作品を5枚挙げるとしたら必ず入ります。

なにせ全編この曲と変わらない水準の演奏ばかりなのですから。

よくミルトのソロはMJQに比べて奔放だと言われることがあります。

もちろんそういう演奏もありますが、今回改めて聞きなおしてみて、意外と地味な演奏が多いように感じます。

その点このライブ・アルバムは、ミディアムテンポ以上の曲が多く、特にポップな演奏が好みの方にはおすすめです。

先程ミルトの聞きどころは、テクニックではないと書きました。

確かにミルトの演奏に、激しさやスリルを求めようとは思いません。

一方スローにも良い演奏が多いことも知っています。

しかし私はこういうミディアム・テンポの曲でこそ、本来の持ち味が活きると思います。

5位「I’m Not So Sure」(アルバム:Olinga)

■曲名:I’m Not So Sure

■曲名邦題:アイム・ノット・ソー・シュアー

■アルバム名:Olinga(1974年)

■アルバム名邦題:オリンガ

■動画リンク:「I’m Not So Sure」

このアルバムは、CTIレコード(CTI Records)からリリースされています。

CTIの特徴はイージーリスニングに近くて、フュージョンっぽい洗練された作風が特徴のレーベルです。

一般的には聞きやすくなると、演奏がつまらなかったり、甘さに流れがちかもしれません。

しかしCTIは、プロデューサーのクリード・テイラー(Creed Taylor)のこだわりゆえか、演奏面でも魅力的なアルバムが少なくありません。

このアルバムもその1つ。

特にこの曲ではミッキー・ローカー(Mickey Roker)のドラムが、一番の聞きどころです。

手数が多くタイトなリズムを刻んでいて、ほぼこの曲の主役になっている感があります。

ちなみにアルバムタイトル曲は、ア・トライブ・コールド・クエスト(A Tribe Called Quest)の「Award Tour」でサンプリングされています。

さて肝心のミルトのプレイですが、才気あふれるドラムと互角に渡り合っていますね。

ドラムに触発されてか、ミルトにしては鋭角な演奏が少し新鮮に響きます。

6位「Sermonette」(アルバム:Plenty, Plenty Soul)

■曲名:Sermonette

■曲名邦題:サーモネット

■アルバム名:Plenty, Plenty Soul(1957年)

■アルバム名邦題:プレンティ・プレンティ・ソウル

■動画リンク:「Sermonette」

よくミルト・ジャクソンは、モダン・ジャズ・カルテット(Modern Jazz Quartet)以外の方がいいという人がいます。

私は一部同意するものの、一方で必ずしもそうとは思いません。

というのはソロ名義では、確かに演奏はすばらしいけれど、曲全体としては今ひとつツメが甘いと感じることがあります。

ジャムセッションだと思えば、とてもすばらしいのですが。

そもそもミルトは圧倒的な個の力があるせいで、全体がうまく統括されていなくてもプレイの質で押し切ってしまえます。

しかし曲としては、ツメが甘くなる場合があるかもしれません。

一方MJQでの制約は窮屈かもしれませんが、彼はその中ですばらしい演奏を数多く残しています。

その点このアルバムは、クインシー・ジョーンズ(Quincy Jones)の編曲によって、彼個人の演奏だけでなく、曲全体としても魅力的です。

ジョン・ルイス(John Lewis)と違って、ミルトの良さを活かすことを最優先にしたクインシーのさじ加減もいい塩梅です。

作曲はキャノンボール・アダレイ(Cannonball Adderley)。

キャノンボール・アダレイは、ソウル・ジャズっぽい名曲を数多く残していますが、案の定この曲もミルトと相性が良いようです。

7位「My Funny Valentine」(アルバム:Milt Jackson Quartet)

■曲名:My Funny Valentine

■曲名邦題:マイ・ファニー・ヴァレンタイン

■アルバム名:Milt Jackson Quartet(1955年)

■アルバム名邦題:ミルト・ジャクソン・クァルテット

■動画リンク:「My Funny Valentine」

ここまでミディアム・テンポ以上の曲を中心にご紹介してきました。

しかし彼にはバラードにもブルージーな名演が多く、スローな曲でも間を活かした特徴が活きています。

ヴィブラフォンはいわゆる鉄琴のことですが、この楽器の特徴はモーターで音の揺れをコントロールできることです。

ヴィブラフォンを聞く楽しみは、ロングトーンの音の揺れを楽しむ部分がかなりの割合を占めています。

この曲などは音の余韻を楽しむのに最適な曲ではないでしょうか。

1:50あたりからの虚空に漂うかのようなロングトーンは、絶品としか言いようがありません。

私はヴィブラフォンを聞きたい時、よくこのアルバムを引っ張り出します。

彼の最高傑作は「Opus de Jazz」か「Bags’ Opus」のどちらかかもしれません。

しかし最も聞く回数が多いのは、このプレスティッジ(Prestige)盤です。

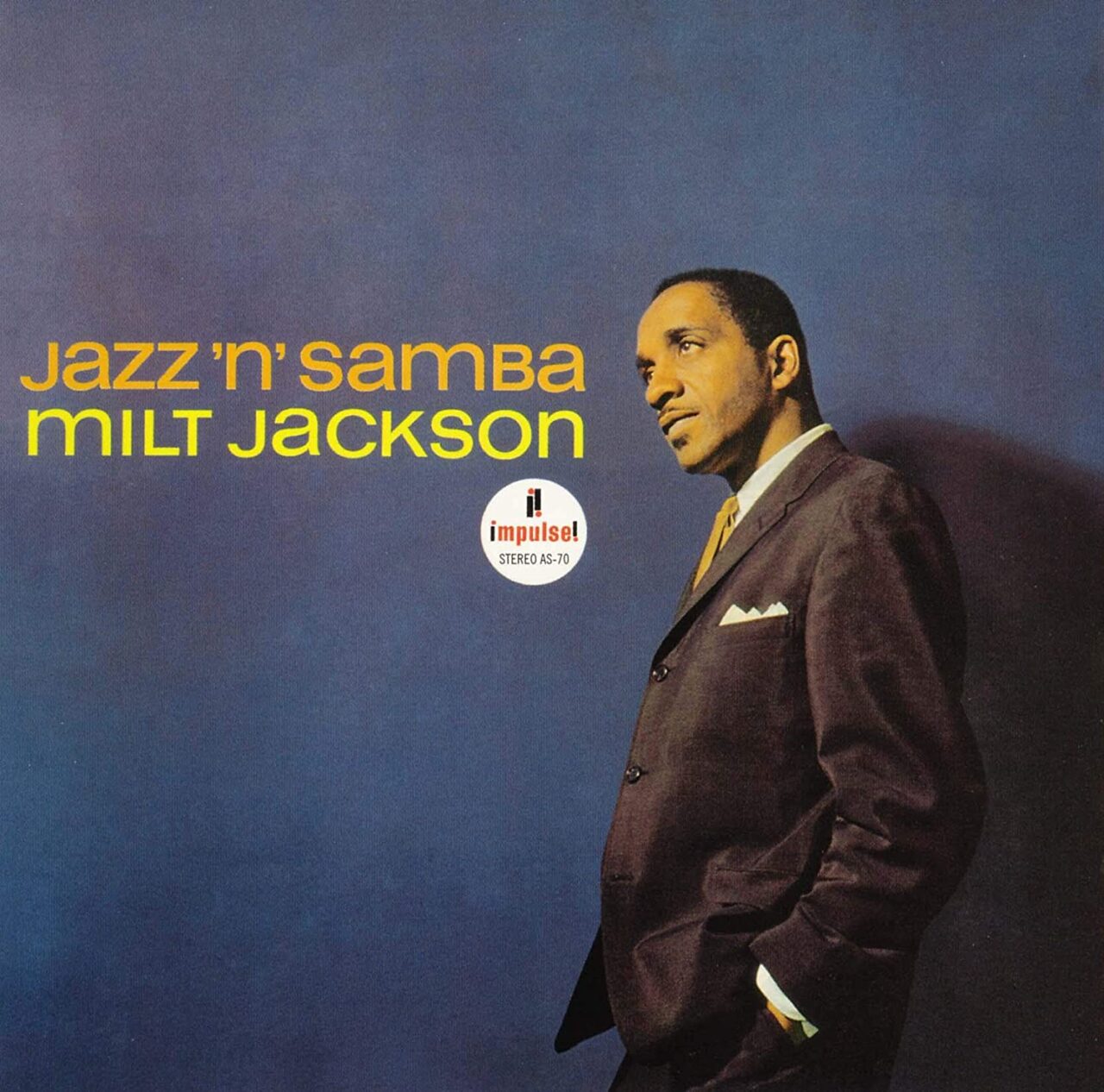

8位「Jazz ‘n’ Samba」(アルバム:Jazz ‘n’ Samba)

■曲名:Jazz ‘n’ Samba

■曲名邦題:ジャズ・ン・サンバ

■アルバム名:Jazz ‘n’ Samba(1964年)

■アルバム名邦題:ジャズ・ン・サンバ

■動画リンク:「Jazz ‘n’ Samba」

さて私がジャズの記事を書く時には、ハードバップ以外の曲も織り交ぜるようにしています。

この曲はボサノヴァで、しかもボーカル入り。

ボサノヴァ・ファンからは「ソ・ダンソ・サンバ(So Danco Samba)」という曲名で知られています。

ジャズ・ファンの人から、ミルトがやる必然性がないのではないかと言われたら、仰る通りと答えるしかありません。

ただこういう曲から、ジャズに親しむのも一興ではないでしょうか。

確かに1:31からのミルトのソロは、あまりにも短すぎますが。

ボーカルとギターの方が、まだ目立っているかもしれません。

ボーカルはリリアン・クラーク(Lillian Clark)というそれほど有名ではないシンガーですが、私好みの落ち着いた歌を聞かせてくれています。

このアルバムは前半がジャズ、後半がボサノヴァですが、どちらも佳曲ぞろいです。

9位「Sandy」(アルバム:Bags & Flutes)

■曲名:Sandy

■曲名邦題:サンディ

■アルバム名:Bags & Flutes(1957年)

■アルバム名邦題:バグズ & フルート

■動画リンク:「Sandy」

今回選曲するにあたって、ホーンとの共演をあまり多くしないようにしました。

彼はホーン奏者とも互角以上に渡り合える人ですが、ホーンの音が目立つと主役感が薄くなりますから。

たとえば「ザッツ・ザ・ウェイ・イット・イズ(That’s the Way It Is featuring Ray Brown)」は名盤だと思いますが、いささかサックスが目立ちすぎます。

しかしフルートは例外としました。

フルートは音色的に相性が良いこともありますが。

彼もフルートと共演することを好んでいた形跡があって、とにかくフルートと共演したアルバムを沢山残しています。

その相性の良さが表れた一例がこの曲。

ボビー・ジャスパー(Bobby Jaspar)が参加している曲もありますが、この曲ではフランク・ウェス(Frank Wess)がフルートを担当しています。

フランクは、ミルトの定番「Opus de Jazz」でも、「ユー・リーヴ・ミー・ブレスレス(You Leave Me Breathless)」という決定的な名演を残しています。

ここでのフランクの演奏には、どことなくサウダージな感じがしないでしょうか。

今回ご紹介した中では隠れ名曲といえますが、美しさだけでいえばこの曲が一番かもしれません。

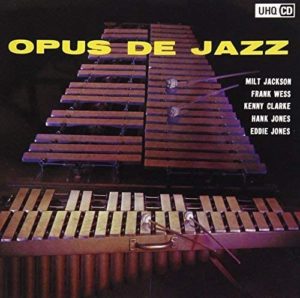

10位「Opus de Funk」(アルバム:Opus de Jazz)

■曲名:Opus de Funk

■曲名邦題:オパス・デ・ファンク

■アルバム名:Opus de Jazz(1956年)

■アルバム名邦題:オパス・デ・ジャズ

■動画リンク:「Opus de Funk」

なぜこの曲が10位なのかと思う人もいることでしょう。

1位でもおかしくない曲です。

長い曲ですから最後にじっくり聞いていただきたいと思い、この順位にしました。

このサヴォイ(Savoy)盤は、彼の代表作だと言われています。

全曲名演ぞろいですが、やはりこのタイトル曲が一番ではないでしょうか。

曲を書いたのはホレス・シルヴァー(Horace Silver)で、彼らしいファンキーな曲です。

この曲ではミルト、フランク・ウェス、ハンク・ジョーンズ(Hank Jones)の三者が、入れ替わり立ち代わりソロを披露しています。

13分以上と長い曲ですが、三者とも競うようにすばらしい演奏をしているので長さを感じさせません。

ジャズを聴くことの幸せをかみしめることができる名演です。

関連記事

■ゲイリー・バートン(Gary Burton)の名曲名盤10選

■ソニー・クラーク(Sonny Clark)の名曲名盤10選

記事一覧

他ブログ・SNS等

■このブログの「トップページ」に戻る

※お気に入りに登録をお願いいたします!

■おとましぐらの音楽ブログ(サブブログ)

※オピニオン記事、企画色の強い記事を連載しています

■note(ジャンル別おすすめ曲一覧)

※選りすぐりの名曲を1曲単位でご紹介しています

■おとましぐらXアカウント

※フォローをお願いいたします!