今回はキース・ジャレットのランキングを作成しました。

彼はジャズに分類されることが多いですが、その音楽性はかなり多岐に渡っています。

ジャンルに関係なく、総合ピアノ・ミュージックを追及した人かもしれません。

なお彼の音源はYoutubeにかなり少なくて、名演と呼ばれる曲の多くは動画が見つかりません。

そのため今回Youtubeの動画リンクがあるのは1位、2位、7位のみです。

Youtubeにないものは、代わりにOpen Spotifyのリンクを貼ってみました。

- 1 1位「Prayer」(アルバム:Death and the Flower)

- 2 2位「My Back Pages」(アルバム:Somewhere Before)

- 3 3位「Falling in Love with Love」(アルバム:Standards Live)

- 4 4位「Country」(アルバム:My Song)

- 5 5位「Autumn Leaves」(アルバム:Still Live)

- 6 6位「Be My Love」(アルバム:The Melody At Night, With You)

- 7 7位「Forest Flower – Sunrise」(アルバム:Forest Flower)

- 8 8位「God Bless the Child」(アルバム:Standards, Vol. 1)

- 9 9位「In Front」(アルバム:Facing You)

- 10 10位「Koln, January 24, 1975 Part I」(アルバム:The Koln Concert)

- 11 関連記事

- 12 記事一覧

- 13 他ブログ・SNS等

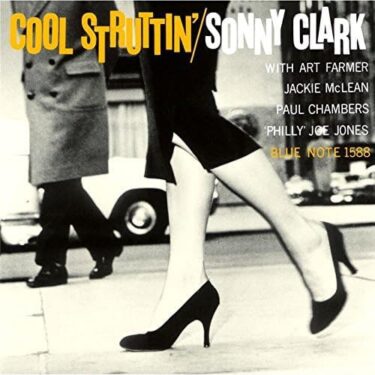

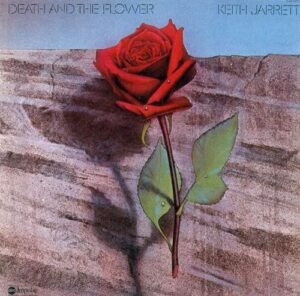

1位「Prayer」(アルバム:Death and the Flower)

■曲名:Prayer

■曲名邦題:祈り

■アルバム名:Death and the Flower(1974年)

■アルバム名邦題:生と死の幻想

■動画リンク:「Prayer」

この曲はYoutubeに音源がありました。

見つかった時はホッとしました。

というのは、当初からこの曲を1位にすると決めていましたから。

「祈り」という邦題から想像できるように、スピリチュアルな雰囲気を感じる演奏です。

「Death and the Flower」つまり「死と花」というアルバム名も意味深ですね。

アルバムのインナースリーヴを見たところ、彼の自作詩が掲載されていました。

正確に意味を読み取ることは困難ですが、死とは幻想で花のように生きなければいけないという内容です。

そういえば彼は、神秘思想家グルジェフの影響を受けていて「G.I. Gurdjieff: Sacred Hymns」というアルバムも発表しています。

そうした彼の精神性を感じさせてくれるのがこの曲。

この曲の聞きどころは4:07からです。

同系統の反復フレーズは後に「The Koln Concert」でも披露されていますが、この曲はそのプロトタイプだと思います。

ちなみにこのアルバムは、以下の曲も同等の名演です。

キング・クリムゾン(King Crimson)が好きな方は、こちらの方が気に入るかもしれません。

そういえばロバート・フリップ(Robert Fripp)もまた、キース・ジャレットと同じくグルジェフの影響を受けている人でした。

2位「My Back Pages」(アルバム:Somewhere Before)

■曲名:My Back Pages

■曲名邦題:マイ・バック・ペイジ

■アルバム名:Somewhere Before(1968年)

■アルバム名邦題:サムホエア・ビフォー

■動画リンク:「My Back Pages」

この曲はカバー曲で、オリジナルはボブ・ディラン(Bob Dylan)です。

しかし彼が参考にしたのは、ザ・バーズ(The Byrds)がカバーしたバージョンのようですね。

そちらのリンクを貼っておきましょう。

キースの演奏は、途中からエンジンがかかること多いように思います。

初期の彼は若さゆえか、最初の一音から前のめりな印象を受けますが。

ただこの曲は、なかなかピアノが始まりません。

耽美的なベースのイントロの後、47秒からようやくキースのピアノが始まります。

しかも最初から感極まったような、テンションの高い演奏です。

この曲の前半では、ただオリジナルのメロディを繰り返しているにすぎません。

しかしその旋律の美しいこと、この上ありません。

1:59ぐらいからは美しいメロディを展開し、更に至高の領域に足を踏み入れています。

3位「Falling in Love with Love」(アルバム:Standards Live)

■曲名:Falling in Love with Love

■曲名邦題:恋に恋して

■アルバム名:Standards Live(1985年)

■アルバム名邦題:星影のステラ

■Spotifyリンク:「Falling in Love with Love」

彼は1980年代ジャズ・シーンに一石を投じました。

彼は当時ですら今更と思われたスタンダード・ナンバーを演奏するピアノ・トリオ「スタンダーズ」を結成しました。

このトリオが生み出した音楽は、当時斬新だと言われました。

ただ改めて冷静に聞くと、どこかが新しいのかいま一つ説明が難しいように感じます。

基本的な方法論はビル・エバンス(Bill Evans)のトリオを踏襲しており、演奏フォーマットは画期的とは言えません。

またスタンダード・ナンバーの解釈にも新奇性はなく、むしろメロディの解釈は保守的といえるほど。

ただそれでも斬新に聞こえるのが、不思議といえば不思議です。

まるで聞きなれたスタンダード・ナンバーに新しい命を吹き込んだような。

それは感性とか新感覚としか言いようがない、何かなのかもしれません。

4位「Country」(アルバム:My Song)

■曲名:Country

■曲名邦題:カントリー

■アルバム名:My Song(1977年)

■アルバム名邦題:マイソング

■Spotifyリンク:「Country」

1980年代以降における彼の演奏形態は、ピアノ・トリオとソロ・ピアノばかりです。

しかし1970年代はむしろ多様で、2つのカルテットを率いていました。

1つは先程ご紹介した「Death and the Flower」のアメリカン・カルテット。

キース以外のメンバーは、以下の通りです。

・デューイ・レッドマン(Dewey Redman):テナー・サックス

・チャーリー・ヘイデン(Charlie Haden):ベース

・ポール・モチアン(Paul Motian):ドラム

先程ご紹介した「Prayer」は、こちらの演奏です。

しかし彼は同時並行でもう一組、ヨーロピアン・カルテットでも活動していました。

そちらのメンバーもご紹介しておきましょう。

・ヤン・ガルバレク(Jan Garbarek):テナー&ソプラノ・サックス

・パレ・ダニエルソン(Palle Danielsson):ベース

・ヨン・クリステンセン(Jon Christensen):ドラム

ここでご紹介した「Country」は、後者ヨーロピアン・カルテットの方の演奏です。

ヨーロピアン・カルテットの個性は、北欧のコルトレーンと呼ばれていたヤン・ガルバレクによるところが大きいように感じます。

ヤン・ガルバレクはアメリカのプレイヤーにはない、透明感のある演奏が特徴の人でした。

5位「Autumn Leaves」(アルバム:Still Live)

■曲名:Autumn Leaves

■曲名邦題:枯葉

■アルバム名:Still Live(1986年)

■アルバム名邦題:枯葉/キース・ジャレット・スタンダーズ・スティル・ライヴ

■Spotifyリンク:「Autumn Leaves」

「Falling in Love with Love」と同じくスタンダーズの曲ですが、こちらはライブ・アルバムからの選曲です。

キース以外のメンバーは、以下の2人。

・ゲイリー・ピーコック(Gary Peacock):ベース

・ジャック・ディジョネット(Jack DeJohnette):ドラム

彼らのインタープレイを堪能するには、このアルバムが最適かもしれません。

この3人においては必ずしもピアノが主役ではなく、ピアノ以外の楽器が主導権を握ることも多々あります。

この曲はその良い一例かもしれません。

この曲ではキースがテーマのメロディを弾いた後、しばらくの間ベースが曲をリードしています。

テーマの後にベースのアドリブがこんなに長く続く曲は珍しいですね。

その後キースのソロが始まります。

キースの演奏が始まってからは三者混然一体となってきますが、4:30過ぎからはジャック・ディジョネットのドラムがかなり目立ちます。

ドラムとベースのどちらも、リズム・キープの意識が高くないかもしれません。

しかし互いの音を注意深く聞いて演奏しているせいか、バラバラにはなってはいませんね。

バランスが崩れる可能性をはらみつつ、瀬戸際を攻めている感じがスリリングです。

6位「Be My Love」(アルバム:The Melody At Night, With You)

■曲名:Be My Love

■曲名邦題:ビー・マイ・ラヴ

■アルバム名:The Melody At Night, With You(1998年)

■アルバム名邦題:メロディ・アット・ナイト、ウィズ・ユー

■Spotifyリンク:「Be My Love」

ここまで聞いた方は、彼の演奏をイメージできていると思います。

彼の演奏は次から次へとフレーズがあふれ出てきて、前のめりに演奏している感じがします。

あふれ出るイマジネーションを待ちきれないといわんばかりに、頭の中の音が消えない内にピアノに落とし込んでいるかのような。

最初は静謐な演奏でも、自己没入を深めてくると次第に指が止まらなくなります。

しかしこのアルバムでの彼は他のアルバムとは異なって、おだやかな表情を見せています。

彼は1996年、慢性疲労症候群を患いました。

病名の通り極度の疲労が慢性的に続き、日常生活を送ることすらままならなくなる病気なのだそうです。

症状が深刻になるにつれ、ついに彼はピアノを弾くことができなくなりました。

その時献身的に世話をしたのが、妻のローズ・アン・ジャレット。

妻の献身的な看護の結果、彼は1998年からピアノが弾けるようになり、このアルバムからレコーディングに復帰しました。

復帰後第一弾となったこのアルバムは、妻のローズに捧げられています。

アルバム名の「The Melody At Night, With You」とは「夜、君と一緒にいる時のメロディ」という意味。

そういえばジョン・コルトレーン(John oltrane)の傑作「バラード』(Ballads)」は、マウスピースの不調で従来のように演奏ができないという事情により吹き込まれました。

時に不調や不自由がその人の本質を浮かび上がらせ、従来の文脈から外れた傑作が生まれることがあります。

このアルバムもその1つ。

この曲での彼のプレイには、以前ほどの雄弁さはありません。

しかし表現力が抑えめにもかかわらず、実に染み入る演奏を聞かせてくれています。

7位「Forest Flower – Sunrise」(アルバム:Forest Flower)

■アーティスト名:Charles Lloyd

■アーティスト名カナ:チャールス・ロイド

■曲名:Forest Flower – Sunrise

■曲名邦題:フォレスト・フラワー、日の出

■アルバム名:Forest Flower(1967年)

■アルバム名邦題:フォレスト・フラワー

■動画リンク:「Forest Flower – Sunrise」

今回はご紹介したい曲のほとんどがYoutubeで見つかりませんでした。

そこでチャールス・ロイドのアルバムに、サイドメンとして参加している曲をご紹介することにしました。

しかしご安心ください。

困ったから妥協してやむを得ず選んだ曲ではありません。

この曲でのキースの活躍ぶりは、サイドメンの枠を超えています。

1:16からのキースのプレイは、全キャリアを通じても上位の出来かもしれません。

この前年彼は、アート・ブレイキー(Art Blakey)のグループに参加して、レコーディング・デビューを果たしています。

その後彼はこのチャールス・ロイドのグループに参加しました。

更にはマイルス・デイヴィス(Miles Davis)からも声が掛かり「ゲット・アップ・ウィズ・イット(Get Up With It)」のレコーディングに参加しています。

この頃のキースは下積みの真っ只中でした。

しかし既に彼の演奏は、後の飛躍を充分確信させてくれます。

8位「God Bless the Child」(アルバム:Standards, Vol. 1)

■曲名:God Bless the Child

■曲名邦題:ゴッド・ブレス・ザ・チャイルド

■アルバム名:Standards, Vol. 1(1983年)

■アルバム名邦題:スタンダーズ Vol.1

■Spotifyリンク:「God Bless the Child」

これもスタンダーズの演奏です。

キースの音楽は多岐に渡っており、ジャンルを横断しています。

クラシックのアルバムも出していますし、初期には「キース・ジャレット&ゲイリー・バートン(Gary Burton & Keith Jarrett)」のように、ロックからの影響を感じさせる作品もあります。

「My Back Pages」や「Country」のようにフォーキーだったり、アーシーな演奏も少なくない。

しかし彼の一番の特徴は、ゴスペルっぽいところかもしれません。

その一例としてこの曲をお聞きください。

15分を超える長い曲ですが、ゴスペルの香り漂う演奏は絶品です。

さて余談ですがキースには今回ご紹介した表名盤の他に、裏名盤みたいなものがあります。

私が言うところの裏名盤とはクセが強くて受け付けない人も多いが、ハマる人はハマる作品のこと。

おすすめの1枚目は「スピリッツ(Spirits)」で、ストレンジ・フォークといった感じの音楽をやっています。

もう1枚はジャック・ディジョネットとの共同名義でリリースされた「ルータ・アンド・ダイチャ(Ruta and Daitya)」。

こちらも民族音楽的な要素を含んだ、実験色の強いプログレみたいな作風です。

どちらも裏名盤のままにしておくのはもったいない、風変りな逸品です。

9位「In Front」(アルバム:Facing You)

■曲名:In Front

■曲名邦題:イン・フロント

■アルバム名:Facing You(1971年)

■アルバム名邦題:フェイシング・ユー

■Spotifyリンク:「In Front」

この曲はECM第一弾で、初のソロ・ピアノ・アルバムからの選曲です。

しかしソロ・ピアノとは思えないほど濃厚で、満腹感を味わえます。

当時彼はマイルスのバンドにいました。

多くのメンバーの内の1人に過ぎませんでしたが、彼は思う存分ピアノを弾きたいとウズウズしていたようです。

そんなキースにソロ・ピアノのレコーディングを提案したのが、ECMの総帥マンフレート・アイヒャー(Manfred Eicher)。

アイヒャーには勝算がありました。

1971年チック・コリア(Chick Corea)の「Piano Improvisations Vol. 1」というソロ・ピアノの作品をリリースしたところ、大評判を呼びました。

アイヒャーはその再現を狙って、今度はキースに声をかけたというわけです。

その結果生まれたのが、このアルバム。

先程キースの一番の特徴は、ゴスペルっぽいところだと書きました。

この曲にもゴスペルからの影響を強く感じます。

10位「Koln, January 24, 1975 Part I」(アルバム:The Koln Concert)

■曲名:Koln, January 24, 1975 Part I

■曲名邦題:ケルン、1975年1月24日 パートI

■アルバム名:The Koln Concert(1975年)

■アルバム名邦題:ケルン・コンサート

■Spotifyリンク:「Koln, January 24, 1975 Part I」

キースの最高傑作だと言わるアルバムです。

この曲を最後に置いたのは、曲が長いので最後にじっくり聞いてほしいという理由にすぎません。

セールス的にも350万枚以上売れていて、この種のアルバムとしては異例のヒットを記録しています。

彼はソロ・ピアノの傑作が多く、今回ご紹介した以外にも「ソロ・コンサート(Solo Concerts:Bremen and Lausanne)」「ステアケイス( Staircase)」なども、ほぼ同水準の充実作です。

もしお金に余裕のある方は、6枚組の「サン・ベア・コンサート(Sun Bear Concerts)」も、ぜひチェックしてみてください。

ではその中で、なぜこのアルバムが一般的に人気が高いのか。

私はこのアルバムのロマンティシズムにあると思います。

7:14からの演奏は特に陶酔感が濃厚で、キースの自己没入感が半端ありません。

時々入るうなり声は、慣れるしかありませんが(笑)

次のピークは21:34からのゴスペル的反復フレーズ。

これほど音楽の喜びを純粋に表現した例は、他に思い出せないほどの快演です。

関連記事

■ゲイリー・バートン(Gary Burton)の名曲名盤10選

記事一覧

他ブログ・SNS等

■このブログの「トップページ」に戻る

※お気に入りに登録をお願いいたします!

■おとましぐらの音楽ブログ(サブブログ)

※オピニオン記事、企画色の強い記事を連載しています

■note(ジャンル別おすすめ曲一覧)

※選りすぐりの名曲を1曲単位でご紹介しています

■おとましぐらXアカウント

※フォローをお願いいたします!