今回はパワー・ポップのランキングを作成しました。

1990年代以降に限定して選曲しました。

それ以前にも多くの名曲がありますが、別途ランキング記事を書く予定です。

また単独で記事を書く予定の人も除外しました。

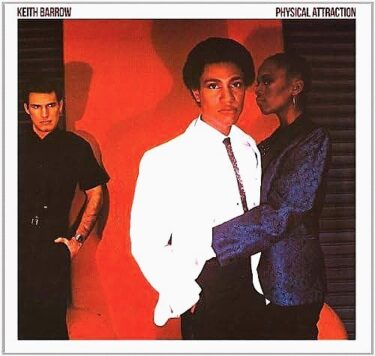

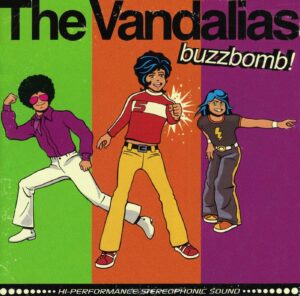

- 1 1位 The Vandalias「Buzzbomb!」(アルバム:Buzzbomb!)

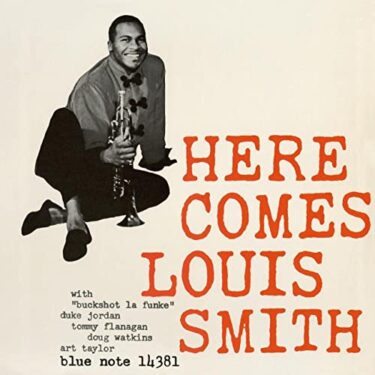

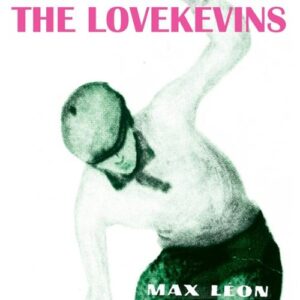

- 2 2位 The Lovekevins「Soviet.Se」(EP:Max Leon)

- 3 3位 Amateur Lovers「Rubik’s Cube」(アルバム:Virgin White Lies)

- 4 4位 Space Kelly「Das Madchen Aus Dem Fussballtrikotkatalog」(アルバム:Space Kelly)

- 5 5位 Superdrag「Sucked Out」(アルバム:Regretfully Yours)

- 6 6位 The Spinto Band「Trust Vs. Mistrust」(アルバム:Nice & Nicely Done)

- 7 7位 Jason Falkner「I Go Astray」(アルバム:Presents Author Unknown)

- 8 8位 Brown Eyed Susans「Little Monkey Friend」(アルバム:Afraid of Heights)

- 9 9位 Richard X. Heyman「If We Should Ever Meet Again」(アルバム:Cornerstone)

- 10 10位 Material Issue「Goin’ Through Your Purse」(アルバム:Freak City Soundtrack)

- 11 11位 The Salteens「Nice Day」(アルバム:Short-Term Memories)

- 12 12位 The Samurai Seven「If You Only Knew」(アルバム:Le Sport)

- 13 13位 Cotton Mather「Payday」(アルバム:Cotton Is King)

- 14 14位 The Little Ones「Lovers Who Uncover」(EP:Sing Song)

- 15 15位 The Shazam「Sleepy Horse」(アルバム:The Shazam)

- 16 関連記事

- 17 記事一覧

- 18 他ブログ・SNS等

1位 The Vandalias「Buzzbomb!」(アルバム:Buzzbomb!)

■アーティスト名:The Vandalias

■アーティスト名カナ:ザ・ヴァンダリアス

■曲名:Buzzbomb!

■曲名邦題:バズボム!

■アルバム名:Buzzbomb!(1998年)

■アルバム名邦題:バズボム!

■動画リンク:The Vandalias「Buzzbomb!」

アメリカのパワー・ポップのバンドです。

彼らは一風変わったカバー曲で有名です。

1曲引用しておきましょう。

The Vandalias – Funky Monkey Baby

ご存知キャロルの「ファンキー・モンキー・ベイビー」を、なんと日本語で歌っています。

そういえばファースト・アルバムの「Mach 5」では、ジグソー(Jigsaw)の「スカイ・ハイ(Sky High)」もカバーしていました。

そのサービス精神は買いですね。

この曲が1位にふさわしいかどうかは自信ありませんが、パワー・ポップのド真ん中だと思い、この順位にしました。

このアルバムは、ビッグ・ディール(Big Deal)を代表する名盤だと思います。

2位 The Lovekevins「Soviet.Se」(EP:Max Leon)

■アーティスト名:The Lovekevins

■曲名:Soviet.Se

■EP名:Max Leon(2005年)

■動画リンク:The Lovekevins「Soviet.Se」

今回はパワー・ポップ入門者に聞かれることを想定して選曲しました。

お詳しい方でも1990年代以降のパワーポップについては、よく分からないという方も少なくないと思います。

1970年代であればラズベリーズ(Raspberries)やバッドフィンガー(Badfinger)のように、軸となるようなバンドがあります。

しかし1990年代以降は少数連立政権みたいな分かりにくさがあります。

パワー・ポップ好きの間ではよく知られているバンドでも、一般的にはあまりよく知られていません。

中でもこのバンドは特に知名度が低い方かもしれません。

彼らはスウェーデン出身のインディー・バンドで、その後改名してThe LKとして活動しています。

トリッキーなギターのリフが印象的な曲です。

3位 Amateur Lovers「Rubik’s Cube」(アルバム:Virgin White Lies)

■アーティスト名:Amateur Lovers

■アーティスト名カナ:アマチュア・ラヴァーズ

■曲名:Rubik’s Cube

■アルバム名:Virgin White Lies(1997年)

■動画リンク:Amateur Lovers「Rubik’s Cube」

個人的な好みだけで順位を決めたら、この曲が1位です。

彼らはジェリーフィッシュ(Jellyfish)フォロワーみたいに言われています。

確かに似ている面はあるものの、あちらほどひねりはないかもしれません。

ただ楽曲のレベルは本家に比べても遜色ありません。

たとえばこの曲です。

パワー・ポップには、良い曲が沢山ありすぎます。

今回ランキングを作成するにあたり、100曲近くリストアップしましたが、今回ご紹介したのはその一部にすぎません。

しかしこれほどキュートで泣き笑いがあって、グッと来るという曲を私は他に知りません。

個人的に強くおすすめしたい曲です。

4位 Space Kelly「Das Madchen Aus Dem Fussballtrikotkatalog」(アルバム:Space Kelly)

■アーティスト名:Space Kelly

■アーティスト名カナ:スペース・ケリー

■曲名:Das Madchen Aus Dem Fussballtrikotkatalog

■曲名邦題:サッカーシャツのカタログの女

■アルバム名:Space Kelly(2000年)

■アルバム名邦題:スペース・ケリー

■動画リンク:Space Kelly「Das Madchen Aus Dem Fussballtrikotkatalog」

彼らはドイツのバンドで、実質的にKen Steenの1人ユニットです。

このアルバムはドイツでそこそこ売れたらしく、そのおかげで日本盤もリリースされました。

確かにすばらしいアルバムで、以下の曲もおすすめです。

Space Kelly – Die schonsten Mädchen gibt es Amsterdam

さて彼らが所属していたSyft Recordsは、当時パワーポップ好きにとって注目度の高いレーベルの1つでした。

他にもホリデイ・ウィズ・マギー(Holiday with Maggie)やエアリアル(Arial)など、すばらしいバンドを輩出していました。

ギター・ポップにもいえますが、パワー・ポップではレーベルの特色を押さえておくと、効率よく情報収集することができます。

当時私もレーベル・コンピレーションやレーベル・サンプラーを片っ端から入手し、知らないバンドをチェックしていました。

先程探してみたらSyft Recordsの4曲入りサンプラーも出てきました。

今はインターネットにも情報が多いので、気に入ったバンドが見つかったら、レーベルのウェブサイトで他のバンドを深堀りしてみると良いかもしれません。

5位 Superdrag「Sucked Out」(アルバム:Regretfully Yours)

■アーティスト名:Superdrag

■アーティスト名カナ:スーパードラッグ

■曲名:Sucked Out

■曲名邦題:サックド・アウト

■アルバム名:Regretfully Yours(1996年)

■アルバム名邦題:リグレットフリー・ユアーズ

■動画リンク:Superdrag「Sucked Out」

今回の選曲は少し時期が偏っています。

昔私はクラブDJとして、時々パワー・ポップもかけていました。

その為今よりもパワー・ポップに対するアンテナが高く、思い入れの強い曲がその時期に集中しています。

さてこの曲はパワー・ポップの定番中の定番で、そういうクラブ・イベントでよく使われていました。

今回は少し甘めの曲が多くなりましたが、この曲のように適度な苦味もまたパワー・ポップの醍醐味です。

彼らはアメリカのバンドで、ボーカルのジョン・デイヴィス(John Davis)が中心人物です。

サビは絶唱といってもいいほどで、とても心を打たれますね。

セカンド・アルバム「Head Trip in Every Key」から、もう1曲ご紹介しておきましょう。

こちらはラブ・サイケデリコみたいなギターが印象的です。

6位 The Spinto Band「Trust Vs. Mistrust」(アルバム:Nice & Nicely Done)

■アーティスト名:The Spinto Band

■アーティスト名カナ:ザ・スピント・バンド

■曲名:Trust Vs. Mistrust

■曲名邦題:トラスト対ミストラスト

■アルバム名:Nice & Nicely Done(2005年)

■アルバム名邦題:ナイス・アンド・ナイスリー・ダン

■動画リンク:The Spinto Band「Trust Vs. Mistrust」

イントロの「アウ・アウ・アウ~」というコーラスが楽しい曲です。

そこのインパクトが強すぎて、聞き終わってからもそこしか覚えていないかしれません。

しかしそれでOKです。

このブログはあまり敷居を高くしたくないと思っています。

マニアックすぎると初心者の方には受け入れてもらえません。

今回の私のミッションは、パワー・ポップとは何か知りたい入門者の方に、その魅力を知ってもらうことです。

その趣旨に最適だと思ったのがこの曲。

かなりとっつきやすい曲ではないかと思います。

彼らはアメリカのバンドで、この曲はファースト・アルバムの選曲です。

7位 Jason Falkner「I Go Astray」(アルバム:Presents Author Unknown)

■アーティスト名:Jason Falkner

■アーティスト名カナ:ジェイソン・フォークナー

■曲名:I Go Astray

■曲名邦題:アイ・ゴー・アストレイ

■アルバム名:Presents Author Unknown(1996年)

■アルバム名邦題:詠み人知らず

■動画リンク:Jason Falkner「I Go Astray」

この人はスリー・オクロック(The Three O’Clock)やジェリーフィッシュなどの経歴からうかがえるように、ポップな作風の人です。

ただ実力の割に過小評価されているかもしれません。

私は常々このブログで、過小評価されている人や曲を優先して取り上げたいと思っています。

今回はこの人をプッシュしたいと思いました。

そういう私も、彼はジェリーフィッシュの元メンバーでも曲を提供していたわけではないので、最初はそれほど期待せずに買いました。

最初このアルバムを聞いた時に、溜飲を下げたことを覚えています。

たとえばこの曲をお聞きください。

曲の展開に少しひねりが入っていますが、サビのストレートな歌唱が胸に響きます。

8位 Brown Eyed Susans「Little Monkey Friend」(アルバム:Afraid of Heights)

■アーティスト名:Brown Eyed Susans

■アーティスト名カナ:ブラウン・アイド・スーザンズ

■曲名:Little Monkey Friend

■曲名邦題:リトル・モンキー・フレン

■アルバム名:Afraid of Heights(2000年)

■アルバム名邦題:アフレイド・オブ・ハイツ

■動画リンク:Brown Eyed Susans「Little Monkey Friend」

パワー・ポップのバンドに関しては、ウィキペディアのディスコグラフィーはあまりあてになりません。

というのは、このバンドのようにウィキペディアがなかったり、あってもディスコグラフィーが不十分なことが多いからです。

バンドのオフィシャル・サイトがある場合は、そちらの方が正確な情報を得られます。

ただこのバンドのように、オフィシャルサイトもない場合も少なくありません。

彼らはカナダのバンドです。

私が知る限りではアルバムはこのセカンドと、ファーストの「Afternoon Tea」しか出ていません。

このアルバムは、先程ご紹介したジェイソン・フォークナーがプロデュースしています。

この曲はハンドクラッピングがいいですね。

ジェリーフィッシュ・チルドレンみたいに言われるバンドですが、2:18以降の展開などは、確かにそれっぽいかもしれません。

このアルバムの日本盤は、エアー・メイル・レコーディングス(AIRMAIL RECORDINGS)からリリースされています。

エアーメイルは当時チェリー・ツイスター(Cherry Twister)など、良質なパワー・ポップ盤を多くリリースしていました。

目利きにすぐれたレーベルだと思います。

9位 Richard X. Heyman「If We Should Ever Meet Again」(アルバム:Cornerstone)

■アーティスト名:Richard X. Heyman

■アーティスト名カナ:リチャード・X・ヘイマン

■曲名:If We Should Ever Meet Again

■アルバム名:Cornerstone(1998年)

■アルバム名邦題:コーナーストーン

■動画リンク:Richard X. Heyman「If We Should Ever Meet Again」

この人はパワー・ポップ界隈では比較的有名な人です。

1990年代以降のパワー・ポップについては、洋楽誌などで大きく取り上げられることはほぼありません。

私がこの記事で有名と言っているのは、これまで私が出会ってきたパワー・ポップ・ファンと話してきた経験を元にしています。

かなりアナログで感覚的な話かもしれません。

各自が掘った結果を持ち寄って情報交換をすると、誰もが知っている共通項が出てきます。

私はそういうものを有名だとしています。

このアルバムは1998年にリリースされていますが、古き良きパワー・ポップの香りを感じる人です。

この曲などはザ・バーズ(The Byrds)みたいですし。

キラキラしていたり、元気いっぱいのパワー・ポップが苦手という方には、このアルバムをおすすめいたします。

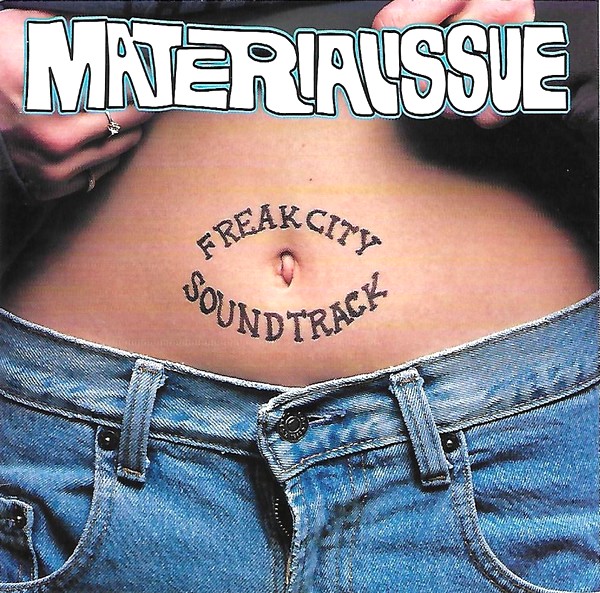

10位 Material Issue「Goin’ Through Your Purse」(アルバム:Freak City Soundtrack)

■アーティスト名:Material Issue

■アーティスト名カナ:マテリアル・イシュー

■曲名:Goin’ Through Your Purse

■アルバム名:Freak City Soundtrack(1994年)

■動画リンク:Material Issue「Goin’ Through Your Purse」

彼らはアメリカのバンドです。

名盤として名高い「International Pop Overthrow」でメジャーデビューすると、一躍人気バンドなりました。

パワー・ポップのバンドは、1枚か2枚で消えてしまう場合が少なくありません。

しかし彼らはコンスタントに作品を発表し、5枚ものアルバムをリリースしています。

しかしある日、事件が起こりました。

メイン・ソングライターで中心人物のジム・エリソン(Jim Ellison)が自殺し、バンドは解散することになりました。

彼の死は大きな衝撃を与え、死を悼む人によって、彼らのアルバム名「International Pop Overthrow」の名前を冠した音楽フェスティバルが開催されました。

1990年代以降のパワー・ポップ・シーンを振り返る時、彼らの存在を忘れることはできません。

11位 The Salteens「Nice Day」(アルバム:Short-Term Memories)

■アーティスト名:The Salteens

■アーティスト名カナ:ソルティーンズ

■曲名:Nice Day

■曲名邦題:ナイス・デイ

■アルバム名:Short-Term Memories(2000年)

■アルバム名邦題:ショート・ターム・メモリーズ

■動画リンク:The Salteens「Nice Day」

今回陽気で能天気な曲が多いのですが、それは私の好みのせいです。

この曲などは、まさしくサニーサイド・ポップという感じではないでしょうか。

こういう曲がお好きな方は、マジェスティック(Majestic)というバンドをおすすめいたします。

音楽仲間からやゆされるほど大好きバンドなのですが、いずれ単独でランキングを作成したいと思っています。

ただしいつ記事を書けるか分からないので、1曲リンクを貼っておきましょう。

さてこちらのソルティーンズはカナダのバンドで、パワー・ポップ・ファンによく知られている曲です。

元々この曲は選外の予定でしたが、上の動画を見てこれは紹介しなければと思い、マジェスティックの代わりにご紹介することにしました。

君に会えばいつも素敵な日になるという内容の曲です。

動画ではその素敵な日を表現しています。

12位 The Samurai Seven「If You Only Knew」(アルバム:Le Sport)

■アーティスト名:The Samurai Seven

■アーティスト名カナ:サムライ・セブン

■曲名:If You Only Knew

■アルバム名:Le Sport(2002年)

■動画リンク:The Samurai Seven「If You Only Knew」

「The Samurai Seven」というバンド名は、黒澤明の映画「七人の侍」から名付けられています。

さて改めてパワー・ポップとは何かについて書きます。

まずウィキペディアから引用しておきましょう。

ポップ・ロックやグラム・ロック、パンクなどの中で、はじけるようなポップなサウンドが特徴の音楽

私も同じ意見です。

ただ古い時代のパワー・ポップは少し違う感じがあって、メロディ重視のロックみたいな感じでしょうか。

今回対象期間として設定した1990年以降のパワー・ポップは、以前よりも「弾ける」曲が増えています。

私はその「弾けた」部分が、「パワー・ポップ」の「ポップ」の部分にあたると理解しています。

その意味でこの曲などは、1990年代以降特有の弾け方をしているように思います。

全てがその定義に当てはまるわけではありませんが、どこか弾けた部分がないと、普通のロックと同じではないかという気がしないでもありません。

13位 Cotton Mather「Payday」(アルバム:Cotton Is King)

■アーティスト名:Cotton Mather

■アーティスト名カナ:コットン・メイザー

■曲名:Payday

■アルバム名:Cotton Is King(1994年)

■動画リンク:Cotton Mather「Payday」

彼らはアメリカのバンドです。

アルバム単位ではセカンドの「コンチキ(Kontiki)」の方が名作と言われていますが、1曲だけ選ぶとしたらこの曲かもしれません。

このアルバムは、彼らのファースト・アルバムです。

私が持っているのは「コットン・メイザー」というタイトルの日本盤ですが、「Cotton Is King」と呼ばれているアルバムと同じものです。

買う予定の方は、この曲が入っているかどうか事前に確認してみてください。

さて彼らは、ノエル・ギャラガー(Noel Gallagher)が好きなバンドだと言っていたことでも知られています。

またボーカルのロバート・ハリスン(Robert Harrison)の声が、ジョン・レノン(John Lennon)に似ていると言われたりもします。

14位 The Little Ones「Lovers Who Uncover」(EP:Sing Song)

■アーティスト名:The Little Ones

■アーティスト名カナ:ザ・リトル・ワンズ

■曲名:Lovers Who Uncover

■EP名:Sing Song(2006年)

■動画リンク:The Little Ones「Lovers Who Uncover」

パワー・ポップはソフトロックと同じく、純粋にパワー・ポップと呼べるバンドはそれほど多くありません。

あるバンドでも、この曲はパワー・ポップ寄りみたいな感じでしょうか。

中でもパワー・ポップとエモは、特に境界線があいまいな感じがします。

パワー・ポップでありエモでもあるバンドは、数多く存在しています。

このバンドは少しポップ寄りですが、その一例といえるでしょう。

この曲はクラブ・イベント向きかもしれません。

1:32からの掛け声が続くところなどは、フロアが温まっている時にかけると、バーストすること必至です。

15位 The Shazam「Sleepy Horse」(アルバム:The Shazam)

■アーティスト名:The Shazam

■アーティスト名カナ: ザ・シャザム

■曲名:Sleepy Horse

■曲名邦題:スリーピー・ホース

■アルバム名:The Shazam(1997年)

■アルバム名邦題: ザ・シャザム

■動画リンク:The Shazam「The Shazam」

パワー・ポップを深堀りする時には、人脈を手がかりにして掘るといいかもしれません。

キーマンとなるプレイヤーやプロデューサーからたどると、効率よく良い曲を見つけられます。

たとえばこのバンドは、プロデューサーがブラッド・ジョーンズ(Brad Jones)という時点で買いです。

ブラッド・ジョーンズがプロデュースを手がけた作品は名作が多いですが、中でもこのアルバムは1.2位を争うすばらしい出来です。

彼らはアメリカのバンドで、Not Lame Recordingsなどから、すばらしい作品をリリースしていました。

今ではNot Lameもなくなり、寂しい限りですが。。。

このバンドの最新情報を確認しようとオフィシャル・サイトを見てみましたが、Not Lame解散直前の2009年で更新が止まっていました。

さて今回はリストアップした曲の一部しかご紹介できなかったのが心残りですが、一旦ここまでにしたいと思います。

ご紹介したものと遜色ない曲も多く、気が向いたら追加するかもしれません。

これを機にパワー・ポップに関心を持ってもらえたらうれしいです。

関連記事

■ファウンテインズ・オブ・ウェイン (Fountains Of Wayne)の名曲名盤10選

■ヴェルヴェット・クラッシュ(Velvet Crush)の名曲名盤10選

■チープ・トリック(Cheap Trick)の名曲名盤10選

■ティーンエイジ・ファンクラブ(Teenage Fanclub)の名曲名盤10選

記事一覧

他ブログ・SNS等

■このブログの「トップページ」に戻る

※お気に入りに登録をお願いいたします!

■おとましぐらの音楽ブログ(サブブログ)

※オピニオン記事、企画色の強い記事を連載しています

■note(ジャンル別おすすめ曲一覧)

※選りすぐりの名曲を1曲単位でご紹介しています

■おとましぐらXアカウント

※フォローをお願いいたします!