今回はJ・ガイルズ・バンドのランキングを作成しました。

このバンドはB級ローリング・ストーンズみたいに言われることがあります。

ただそれは悪い意味ではないかもしれません。

彼らの音楽には、極上のB級グルメにも似た魅力があります。

- 1 1位「Centerfold」(アルバム:Freeze Frame)

- 2 2位「Must of Got Lost」(アルバム:Nightmares…and Other Tales From the Vinyl Jungle)

- 3 3位「Just Can’t Wait」(アルバム:Love Stinks)

- 4 4位「Fancy Footwork」(アルバム:Hotline)

- 5 5位「The Lady Makes Demands」(アルバム:Ladies Invited)

- 6 6位「Do You Remember When?」(アルバム:Freeze Frame)

- 7 7位「One Last Kiss」(アルバム:Sanctuary)

- 8 8位「You’re the Only One」(アルバム:Monkey Island)

- 9 9位「Homework」(アルバム:The J. Geils Band)

- 10 10位「Don’t Try to Hide It」(アルバム:Bloodshot)

- 11 アンコール「Looking for a Love」(アルバム:Live Full House)

- 12 関連記事

- 13 記事一覧

- 14 他ブログ・SNS等

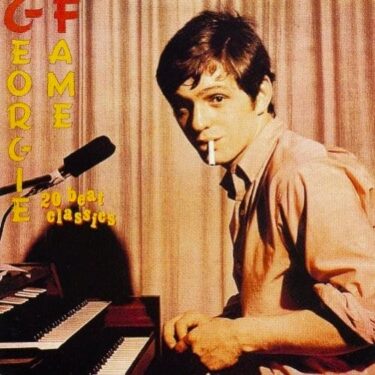

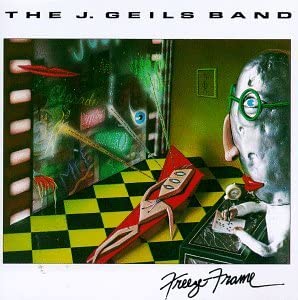

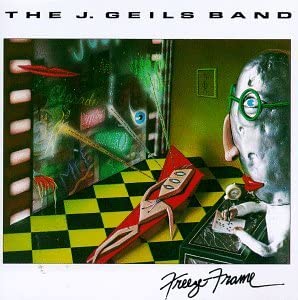

1位「Centerfold」(アルバム:Freeze Frame)

■曲名:Centerfold

■曲名邦題:堕ちた天使

■アルバム名:Freeze Frame(1981年)

■アルバム名邦題:フリーズ・フレイム

■動画リンク:「Centerfold」

曲名の「Centerfold」とは「見開き」という意味です。

高校時代あこがれていたクラスメートが、ヌード雑誌の見開きになっているのを見つけて、ショックを受けたという歌詞の曲です。

キメ台詞が「天使が(ヌードで)見開きに」

ショックを受けつつも「いいよ、僕は大丈夫だよ」みたいなことを言っていますね(笑)。

しょーもないテーマの曲ですが、能天気な曲調のせいか嫌な印象は受けません。

当初この曲はシングルとしてリリース予定ではありませんでしたが、社長の指示によってシングルカットされました。

社長はグッジョブですね。

きっと社長もこの曲を聞いて大笑いしたのでしょう。

世の男性たちのしょーもない共感を得て、この曲は全米シングルチャートで1位を獲得しました。

2位「Must of Got Lost」(アルバム:Nightmares…and Other Tales From the Vinyl Jungle)

■曲名:Must of Got Lost

■曲名邦題:傷だらけの愛

■アルバム名:Nightmares…and Other Tales From the Vinyl Jungle(1974年)

■アルバム名邦題:悪夢とビニール・ジャングル

■動画リンク:「Must of Got Lost」

彼らは「アメリカのローリング・ストーンズ」と言われることがあります。

確かにこの曲などはそんな感じがしないでもありません。

実際「Centerfold」が大ヒットするまでの間、この曲が彼らの最大のヒット曲でした。

シングルチャートで12位を記録しています。

そもそも彼らはいかにもな名曲を披露して、これでどうだという世に問うタイプではありません。

ちょっとB級的な味付けをして、なんとなくいい感じにする人たちです。

一流の素材を匠の技で味付けするのではなく、残り物の食材を使ってB級的な料理をつくるのが上手い感じ。

ただそのB級料理の味わいはすばらしく、リスナーはがっついて聞きたくなります。

3位「Just Can’t Wait」(アルバム:Love Stinks)

■曲名:Just Can’t Wait

■曲名邦題:ジャスト・キャント・ウェイト

■アルバム名:Love Stinks(1980年)

■アルバム名邦題:ラヴ・スティンクス

■動画リンク:「Just Can’t Wait」

初期の彼らはブルースのカバー曲が多く、必ずしも自作曲にこだわっていませんでした。

硬派なロックファンからは、最初の2枚の人気が高いようです。

私も大好物ですが、曲の粒がそろっている一方で絶対的なキラー曲を決めがたいように思います。

前述したように、彼らは楽曲という素材にこだわりがなく、どんな素材でもいい感じにするところがありました。

後期は楽曲面を改善したかもしれませんが。

「Just Can’t Wait」のような後期の曲は、初期のファンからは疎んじられがちです。

しかしこの曲などはいかがでしょうか。

同時期のザ・カーズ(The Cars)にも似た、初期とはまた違った魅力があります。

私はこの曲を聞くと、なぜかザ・ナック(The Knack)の「グッド・ガールズ・ドント(Good Girls Don’t)」を思い出します。

4位「Fancy Footwork」(アルバム:Hotline)

■曲名:Fancy Footwork

■曲名邦題:ファンシー・フットワーク

■アルバム名:Hotline(1975年)

■アルバム名邦題:ホットライン

■動画リンク:「Fancy Footwork」

ジャクソン5(The Jackson 5)のようなイントロがほほえましい曲ですね。

彼らの音楽は、黒人音楽から強く影響を受けています。

ブルースやソウル・ミュージックからの影響を消化していて、それが音楽にストレートに表れています。

彼らがB級と言われるのは、リズムが軽いせいもあるかもしれません。

ドラムとベースのリズム陣には際立った個性を感じませんが、しいていえば軽快さが特徴です。

たとえばこの曲でもドラムとベースは軽めですが、私はなかなか良い演奏だと思います。

5位「The Lady Makes Demands」(アルバム:Ladies Invited)

■曲名:The Lady Makes Demands

■曲名邦題:わがままな女

■アルバム名:Ladies Invited(1973年)

■アルバム名邦題:招かれた貴婦人

■動画リンク:「The Lady Makes Demands」

この頃から彼らは更にポップになっていきました。

しかしこのアルバムの段階では、それほど好評とは言えませんでした。

実際前作「Bloodshot」は10位でしたが、このアルバムは51位と急降下しています。

従来の支持層の好みとバンドの変化の間で、少し距離ができていたかもしれません。

初期から彼らを支持していたファンは、泥くさいルーツに根ざした音楽を好む人が多いと思われます。

そういう人は洗練された音楽に対して、拒否反応を示すことがよくあります。

更に言えばアルバム。ジャケットもいけなかったかもしれません。

大昔の化粧品のイラストみたいではないでしょうか。

曲の出来はすばらしいので、もったいないと思ってしまいます。

6位「Do You Remember When?」(アルバム:Freeze Frame)

■曲名:Do You Remember When?

■曲名邦題:去って行く女

■アルバム名:Freeze Frame(1981年)

■アルバム名邦題:フリーズ・フレイム

■動画リンク:「Do You Remember When?」

彼らがポップ路線に移行する時のキーマンは、セス・ジャストマン(Seth Justman)です。

彼は「Hotline」からプロデューサーに加わり「Love Stinks」からは単独でプロデュースしています。

「Love Stinks」は従来のファンからポップ過ぎると言われましたが、セールス面では人気が上向きになりました。

その功労者セス・ジャストマンは、ピーター・ウルフ(Peter Wolf)と並ぶ、このバンドのメイン・ソングライターでもありました。

前作までは2人の共作が多かったのに対して、このアルバムではセスの単独曲が大幅に増えました。

その後ピーター・ウルフは脱退しましたが、ピーターによるとクビに近い脱退だったそうです。

その後発表したアルバムが不発に終わるとバンドは解散しましたが、また再結成しています。

ついにはバンドの名前となるJ・ガイルズが脱退したのに、J・ガイルズ・バンドを名乗りました。

ゴタゴタ続きだった晩期の曲をご紹介します。

迷走している感はいなめませんが、これはこれで結構楽しめる曲です。

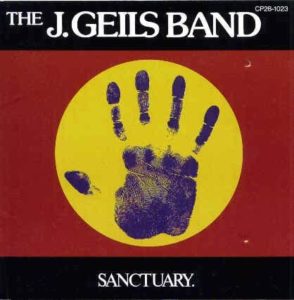

7位「One Last Kiss」(アルバム:Sanctuary)

■曲名:One Last Kiss

■曲名邦題:ワン・ラスト・キッス

■アルバム名:Sanctuary(1978年)

■アルバム名邦題:サンクチュアリ(禁猟区)

■動画リンク:「One Last Kiss」

彼らのバンド名は、J・ガイルズ・バンド。

つまりギタリストのJ・ガイルズを中心としたバンドという意味です。

しかしその割にギターが目立つ曲が少なく、逆に縁の下の力持ちに徹しているようにすら感じます。

曲作りはピーターとセス、演奏面ではマジック・ディック(Magic Dick)が目立ちます。

精神的な支柱だったという説もありますが、J・ガイルズのバンド内での立ち位置については、いま一つ分かりにくいかもしれません。

しかしこの曲はギターが活躍しています。

珍しくメタルみたいなギターを弾いていますが、これがなかなか悪くありません。

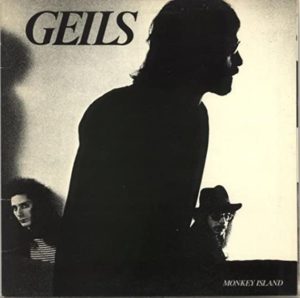

8位「You’re the Only One」(アルバム:Monkey Island)

■曲名:You’re the Only One

■曲名邦題:ユア・ザ・オンリー・ワン

■アルバム名:Monkey Island(1977年)

■アルバム名邦題:モンキー・アイランド噴火

■動画リンク:「You’re the Only One」

このアルバムではバンド名を「Geils」に変更していました。

しかし次のアルバムでは元のバンド名に戻しています。

このアルバムまで彼らはアトランティック・レコード(Atlantic Recording)に所属していましたが、次作では大手のEMIに移籍しています。

このバンドでは、ピーター・ウルフの存在が重要でした。

彼の歌はとぼけたところがあったり「Fancy Footwork」のようなラフなところもあって、このバンドの音楽的変化にもうまく順応していました。

また彼はかなりのイケメンです。

彼はバンドが売れていない頃、女優のフェイ・ダナウェイ(Faye Dunaway)と結婚したことが、大きな話題になりました。

この曲は結婚して3年目頃ですが、翌年には別居して翌々年には離婚しています。

この曲は女性に対して「君は唯一の存在だ」と切々と訴えています。

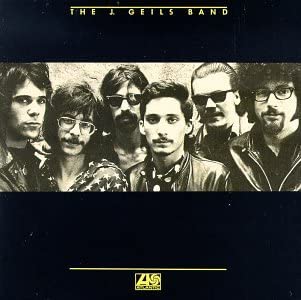

9位「Homework」(アルバム:The J. Geils Band)

■曲名:Homework

■曲名邦題:ホームワーク

■アルバム名:The J. Geils Band(1970年)

■アルバム名邦題:デビュー!

■動画リンク:「Homework」

デビュー・アルバムの曲です。

この曲はオーティス・ラッシュ(Otis Rush)のカバーで、初期の魅力がギュッと凝縮されています。

初期の彼らはブルースから影響を受けていました。

初期はピーター・ウルフのボーカルと、マジック・ディックのブルース・ハープがバンドの要。

初期はその二枚看板がうまく機能していました。

私は演奏面では初期が好みですが、楽曲は後期の方が好きです。

あと私はこのアルバム。ジャケットが大好きです。

不敵な面構えがいいですね。

初期はこの曲に限らず雰囲気イケメンな感じがたまりません。

10位「Don’t Try to Hide It」(アルバム:Bloodshot)

■曲名:Don’t Try to Hide It

■曲名邦題:隠匿するな

■アルバム名:Bloodshot(1973年)

■アルバム名邦題:ブラッドショット

■動画リンク:「Don’t Try to Hide It」

彼らの音楽について言葉で説明するのは、いささか難しいものがあります。

先程B級という言葉を使いましたが、肩の力が抜けていて、堅苦しいところがありません。

かまえずに聞けて、時には飄飄としたところも。

彼らの音楽にはメッセージ性やシリアスなところがありません。

それが陽気なアメリカのバンドらしくて、ビールでも飲みながら気軽に聞ける庶民的なバンドです。

私はこのバンドの本質はパーティ・バンドだと思っています。

気の置けない仲間が集まって楽しみたい時に最適の音楽かもしれません。

アンコール「Looking for a Love」(アルバム:Live Full House)

■曲名:Looking for a Love

■曲名邦題:愛をさがして

■アルバム名:Live Full House(1972年)

■アルバム名邦題:フル・ハウス

■動画リンク:「Looking for a Love」

彼らはライブでのし上がったバンドです。

ライブのアンコールのように、最後はこの曲で締めたいと思います。

オリジナルは「モーニング・アフター(The Morning After)」の収録曲。

スタジオ・バージョンよりも熱気のある演奏にテンションが上がります。

映画が好きな方は、ブルース・ブラザーズ(The Blues Brothers)を思い出すかもしれません。

3分半ぐらいのところで一旦演奏が終わったように見せかけて、また再開するお約束の展開もいいですね。

その後演奏が終わってから大歓声が沸き起こっていますが、みんな大満足の大円団です。

ちなみに彼らのライブ・アルバムはどれも必聴です。

関連記事

■ローリング・ストーンズ(The Rolling Stones)の名曲名盤20選

■サウスサイド・ジョニー&ジ・アズベリー・ジュークス(Southside Johnny & the Asbury Jukes)の名曲名盤10選

■クリーデンス・クリアウォーター・リバイバル(Creedence Clearwater Revival)の名曲名盤10選【CCR】

■スティーヴ・ミラー・バンド(Steve Miller Band)の名曲名盤10選

■ブラック・クロウズ(The Black Crowes)の名曲名盤10選

記事一覧

他ブログ・SNS等

■このブログの「トップページ」に戻る

※お気に入りに登録をお願いいたします!

■おとましぐらの音楽ブログ(サブブログ)

※オピニオン記事、企画色の強い記事を連載しています

■note(ジャンル別おすすめ曲一覧)

※選りすぐりの名曲を1曲単位でご紹介しています

■おとましぐらXアカウント

※フォローをお願いいたします!