今回はビートルズのランキングを作成しました。

このバンドはそれ自体一つのジャンルといえるかもしれません。

研究者のようなリスナーが大勢いる奥深い世界です。

その中で私はビートルズ初心者を想定して選曲してみました。

- 1 1位「Let It Be」(アルバム:Let It Be)

- 2 2位「Across the Universe」(アルバム:Let It Be)

- 3 3位「Strawberry Fields Forever」(アルバム:Magical Mystery Tour)

- 4 4位「Something」(アルバム:Abbey Road)

- 5 5位「A Day In The Life」(アルバム:Sgt. Pepper’s Lonely Hearts Club Band)

- 6 6位「We Can Work It Out」(アルバム:The Beatles / 1962-1966)

- 7 7位「All You Need Is Love」(アルバム:Yellow Submarine)

- 8 8位「Eleanor Rigby」(アルバム:Revolver)

- 9 9位「In My Life」(アルバム:Rubber Soul)

- 10 10位「Two of Us」(アルバム:Let It Be)

- 11 11位「Yesterday」(アルバム:Help!)

- 12 12位「Tomorrow Never Knows」(アルバム:Revolver)

- 13 13位「While My Guitar Gently Weeps」(アルバム:The Beatles(The White Album))

- 14 14位「Nowhere Man」(アルバム:Rubber Soul)

- 15 15位「Yellow Submarine」(アルバム:Yellow Submarine)

- 16 16位「Taxman」(アルバム:Revolver)

- 17 17位「Here Comes The Sun」(アルバム:Abbey Road)

- 18 18位「Hey Jude」(アルバム:The Beatles (1967-1970))

- 19 19位「Blackbird」(アルバム:The Beatles(The White Album))

- 20 20位「Help!」(アルバム:Help!)

- 21 21位「The Long and Winding Road」(アルバム:Let It Be… Naked)

- 22 関連記事

- 23 記事一覧

- 24 他ブログ・SNS等

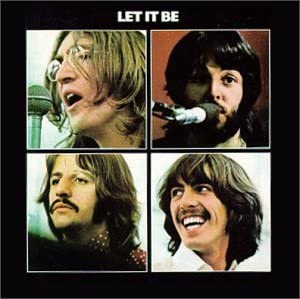

1位「Let It Be」(アルバム:Let It Be)

■曲名:Let It Be

■曲名邦題:レット・イット・ビー

■アルバム名:Let It Be(1970年)

■アルバム名邦題:レット・イット・ビー

■動画リンク:「Let It Be」

当時はバンド内の人間関係が極度に悪化していて、ほぼ末期といえる状態にありました。

しかしポール・マッカートニー(Paul Mccartney)は、孤軍奮闘しバンドを継続しようとしていました。

この曲には有名なエピソードがあります。

ビートルズが分裂しつつあるのを悲観している頃に、亡き母メアリー・マッカートニーが夢枕に現れた際に述べた「あるがままを あるがままに(全てを)受け容れるのです」との囁きを元に書いたと語っている[5]。

この曲は当然のように1位を獲得しましたが、その翌月ポールが脱退するとビートルズは終焉を迎えました。

当時はポールがツアーやレコーディングの提案をしても、他のメンバーは応じない状態だったようです。

解散すべくして解散したといえるでしょう。

ポールはこの曲を書いた時、なるようにしかならないと腹をくくったのかもしれません。

2位「Across the Universe」(アルバム:Let It Be)

■曲名:Across the Universe

■曲名邦題:アクロス・ザ・ユニバース

■アルバム名:Let It Be(1970年)

■アルバム名邦題:レット・イット・ビー

■動画リンク:「Across the Universe」

ビートルズぐらいになると、1位の曲を決める時にはそれにふさわしい格が必要かもしれません。

ただ単に良い曲ならば本当にいくらでもあります、

しかし彼らの場合それだけでは十分ではなく、曲にカリスマ性を求めてしまいます。

異論も多いと思いますが、私個人の意見で1位になる格があると思ったのは、3位までの3曲。

迷った末「Let It Be」を1位にしましたが、上位3曲は同格だと思います。

一方こちらはジョン・レノン(John Lennon)が書いた曲で、1990年以降もフィオナ・アップル(Fiona Apple)やルーファス・ウェインライト(Rufus Wainwright)など、多くの名カバー曲を生んでいます。

彼らの中でも、時の経過と共に存在感が高まった曲かもしれません。

そもそもこの曲は当時シングルカットすらされていなかったのですから。

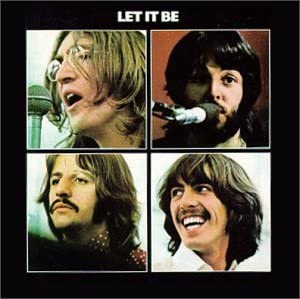

3位「Strawberry Fields Forever」(アルバム:Magical Mystery Tour)

■曲名:Strawberry Fields Forever

■曲名邦題:ストロベリー・フィールズ・フォーエバー

■アルバム名:Magical Mystery Tour(1967年)

■アルバム名邦題:マジカル・ミステリー・ツアー

■動画リンク:「Strawberry Fields Forever」

以前ロックの歴史で最高のシングルは何かという記事を読んだことがあります。

その記事で、このシングルを挙げている人が複数いました。

ビートルズのファンは熱心であればあるほど、シングルのすばらしさを語る傾向があります。

海賊版について熱く語るストーンズ・ファンとは異なり、ビートルズ・ファンはシングルにこだわりのある人が多いように思います。

この曲は、カップリングの「ペニー・レイン(Penny Lane)」とセットで評価されるべきかもしれません。

「Strawbrry Fields Forever」」はジョン、「Penny Lane」はポールの2人による、最強の両A面でした。

1970年あたりのシングル・レコードは、日本で400円ぐらいでした。

当時大卒の初任給は公務員で3万円ちょっとでしたから、当時の物価換算では結構な値段だったのですね。

しかしこの2曲であれば十分元がとれたはず。

シングル盤に夢があった時代を象徴している曲かもしれません。

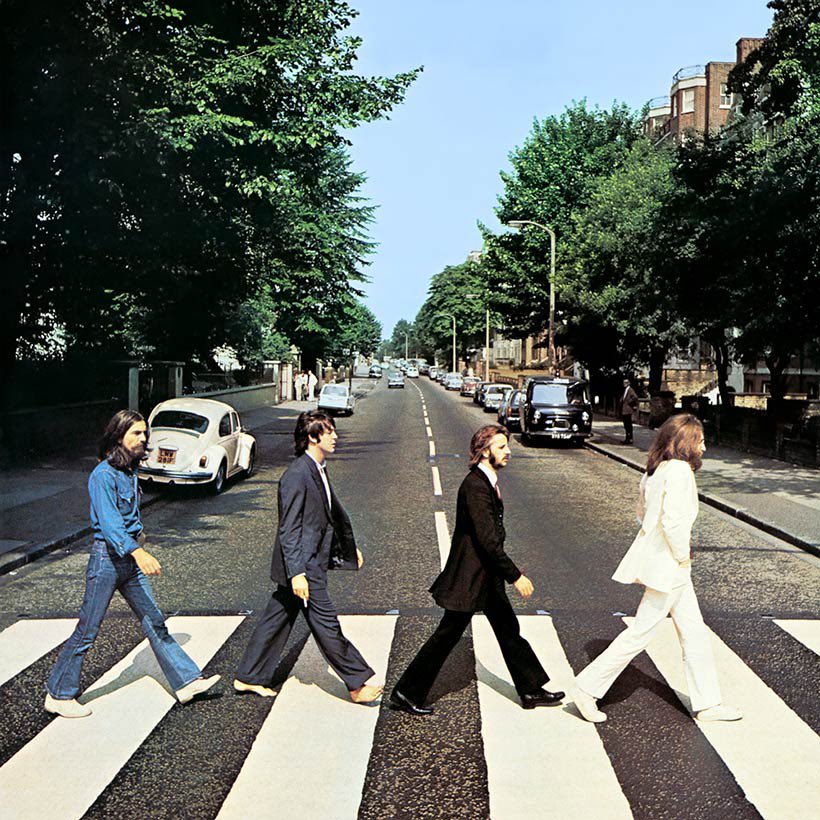

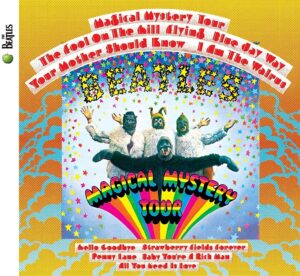

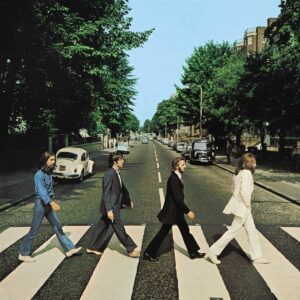

4位「Something」(アルバム:Abbey Road)

■曲名:Something

■曲名邦題:サムシング

■アルバム名:Abbey Road(1969年)

■アルバム名邦題:アビイ・ロード

■動画リンク:「Something」

当時ジョージ・ハリスン(George Harrison)は、急速に才能が開花しようとしていました。

以前から良い曲を書いていましたが、この頃はジョンやポールの背中が見えていたかもしれません。

今回このアルバムから2曲選びましたが、どちらもジョージの曲です。

「Something」はジョージが書いた曲で、初めてシングルのA面になりました。

楽曲は他のビートルズのメンバーやプロデューサーのジョージ・マーティンから賞賛され、ジョン・レノンは「『アビイ・ロード』で一番の曲」と評した。(中略)

1970年代後半までに150組以上のアーティストによってカバーされ、ビートルズの楽曲では「イエスタデイ」に次いで2番目に多くカバーされた楽曲となった[5][6]。

ビートルズの後期に大化けしたジョージは、ソロ活動も順調でした。

解散で最も得をした元ビートルズと言われています。

5位「A Day In The Life」(アルバム:Sgt. Pepper’s Lonely Hearts Club Band)

■曲名:A Day In The Life

■曲名邦題:ア・デイ・イン・ザ・ライフ

■アルバム名:Sgt. Pepper’s Lonely Hearts Club Band(1967年)

■アルバム名邦題:サージェント・ペパーズ・ロンリー・ハーツ・クラブ・バンド

■動画リンク:「A Day In The Life」

ビートルズは、レノン=マッカートニー(Lennon-McCartney)というソングライティング・チームが、多くの曲を書いています。

実際にはジョン・レノンとポール・マッカートニーが別々に書いている曲が多いのですが、例外もあります。

元々この曲はジョンが単独で書いた曲ですが、中間部分をどうしたらいいか決めかねていました。

そこにポールが書いたメロディを加えたことで、ようやく曲が完成しました。

音楽史上最高クラスのソングライターがガチンコで共演した曲です。

さてこのアルバムは、架空のロック・バンドのショーという体裁をとったコンセプト・アルバム。

しかし特にストーリーがあるわけでもなく、私は昔からコンセプト・アルバムといえるだろうかと思っていました。

ウィキペディアを読むと、ジョンは自分たちがそう言い張ったから、コンセプト・アルバムになったのだと言っていました。

やはりそうだったのですね(笑)

ただこの曲の存在によって、それらしくなったかもしれません。

架空のロック・バンドが、アンコールに応えて演奏したという趣向の曲です。

あまりに見事なこのエンディングによって、コンセプト・アルバムとして成立したように思います。

6位「We Can Work It Out」(アルバム:The Beatles / 1962-1966)

■曲名:We Can Work It Out

■曲名邦題:恋を抱きしめよう

■アルバム名:The Beatles / 1962-1966(1973年)

■アルバム名邦題:ザ・ビートルズ1962年〜1966年

■動画リンク:「We Can Work It Out」

ビートルズにはオリジナル・アルバム以外に、押さえておきたい作品があります。

このアルバムは初期のベスト盤で、通称「赤盤」と言われています。

また続編となる後期のベスト盤「ザ・ビートルズ1967年〜1970年(The Beatles / 1967-1970)」は「青盤」と呼ばれています。

この2枚はオリジナル・アルバムを全部持っていても、アルバム未収録シングルが入っているのでスルーできません。

ちなみに私は子供の頃「赤盤」「青盤」から漏れた好きな曲をまとめて「黄盤」と命名して聞いていました。

「黄盤」には「パスト・マスターズ Vol.2(Past Masters Vol.2)」に収録されている「レイン(Rain)」を入れていたことを覚えています。

さて今回ランクインした「We Can Work It Out」は、子供の頃から大好きな「赤盤」の曲。

子供時代に好きだった曲は、大人になってからも好きなことが多いように思います。

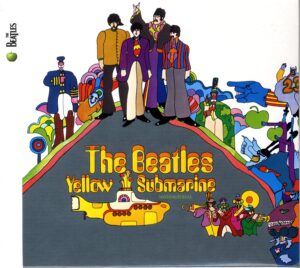

7位「All You Need Is Love」(アルバム:Yellow Submarine)

■曲名:All You Need Is Love

■曲名邦題:愛こそはすべて(オール・ユー・ニード・イズ・ラヴ)

■アルバム名:Yellow Submarine(1969年)

■アルバム名邦題:イエロー・サブマリン

■動画リンク:「All You Need Is Love」

彼らは愛と平和を訴えたバンドでした。

1967年5月18日にビートルズは、世界初の試みとなる通信衛星を使って24か国で同時放送された宇宙中継特別番組『OUR WORLD 〜われらの世界〜』(6月25日放送)にイギリス代表として出演する契約に署名した。

番組のための楽曲として、ジョン・レノンは「愛こそはすべて」、ポール・マッカートニーは「ユア・マザー・シュッド・ノウ」[5]を書いた[注釈 1]。

この曲で彼らは必要なのは愛だけだと訴えています。

「ロックが世界を変える」というナイーヴで甘すぎる思想、

クソ甘っちょろいメッセージにすぎないと思うでしょうか。

しかし当時この曲をジョン・レノンが抱えていた切迫感が、単なる甘い曲に命を吹き込んでいます。

この頃の彼らは明らかにロック・バンドという枠を超えていました。

今でいうところのインフルエンサーですが、その枠さえ超えて社会現象といえるほどの存在でした。

この衛星放送の視聴者数は、3億5000万人とも言われています。

放送後の反響は大きく、ベトナム戦争に対する反戦運動にも大きな影響を与えたと言われています。

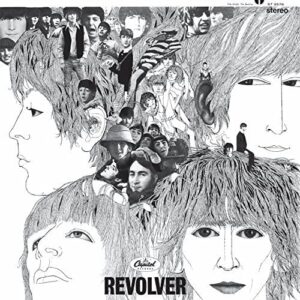

8位「Eleanor Rigby」(アルバム:Revolver)

■曲名:Eleanor Rigby

■曲名邦題:エリナー・リグビー

■アルバム名:Revolver(1966年)

■アルバム名邦題:リボルバー

■動画リンク:「Eleanor Rigby」

ビートルズは全員曲を書くことができて、全員ボーカルをとることができる稀有なバンドです。

しかしその一方で、メンバーが演奏していない曲もあります。

この曲の演奏は「5人目のビートルズ」と言われるジョージ・マーティン(George Martin)がアレンジした弦楽八重奏によるもの。

ロック史上で頂点といえる才能集団、そしてそれゆえ大きなエゴを抱えた彼らが、自ら演奏しない曲を認めた事実に震撼します。

そしてこの曲を聞けばそれも納得できます。

よく「ビートルズらしい」という言葉が使われる場合、様々な意味が含まれているように思います。

ジョージ・マーティンっぽいアレンジについて、そう呼ばれるケースも少なくありません。

ジョージ・マーティンは一部の例外を除いて、ほとんどの作品で彼らのプロデューサーを務めました。

彼はこの曲でも「5人目のビートルズ」と呼ばれるに値する多大な貢献をしています。

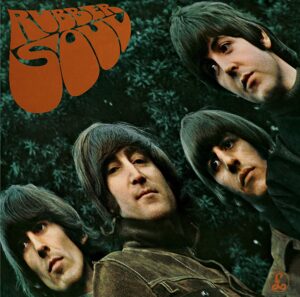

9位「In My Life」(アルバム:Rubber Soul)

■曲名:In My Life

■曲名邦題:イン・マイ・ライフ

■アルバム名:Rubber Soul(1965年)

■アルバム名邦題:ラバー・ソウル

■動画リンク:「In My Life」

今回は初期の曲が少なめになりました。

初期にも良い曲は山ほどありますので、選曲時私は厳しい選択を迫られました。

もし全期間から満遍なく曲を取り上げると、20選を大幅に超えてしまいます。

彼らの魅力を伝えようとすればするほど、20曲程度では焼け石に水という絶望的な事実に行き当たります。

なにせ中期以降を中心に限定しても、以下の「ノルウェーの森(Norwegian Wood)」でさえ選外になるぐらいですから。

The Beatles – Norwegian Wood (This Bird Has Flown)

またビートルズを初めて聞く人にとっては、中期以降の方がアピールできると考えました。

この曲は、彼らが大化けした「Rubber Soul」からの曲です。

私はこのアルバムから、彼らの中期が始まったと考えています。

この曲では「過去の思い出も大切だけど、それよりも今そこにいる君の方がもっと大切だ」と歌われています。

間奏で流れるバロック調のピアノも印象深いですね。

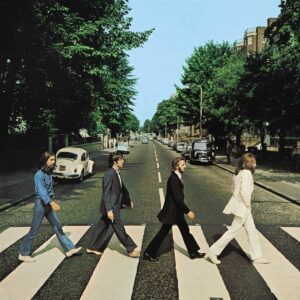

10位「Two of Us」(アルバム:Let It Be)

■曲名Two of Us

■曲名邦題:トゥ・オブ・アス

■アルバム名:Let It Be(1970年)

■アルバム名邦題:レット・イット・ビー

■動画リンク:「Two of Us」

この時期ポール・マッカートニーはメンバー間の不信を乗り越えて、瓦解しつつあるバンドを継続しようとしていました。

崩壊しつつあるビートルズをまとめるため、ポール・マッカートニーが「原点に返ろう=Get back」というコンセプトを掲げて「ゲット・バック・セッション」が行われた。

原点回帰をしようとしていのですね。

しかしレコーディングが始まるとメンバー間の対立が表面化し、ついにはレコーディングを中止する事態になりました。

残された音源を作品にまとめ上げたのが、プロデューサーのフィル・スペクター(Phil Spector)。

フィル・スペクターは空中分解したバンドのマテリアルをどうにか形にしようとしました。

このアルバムは、ビートルズのラスト・アルバムになりました。

この曲はビートルズのカバー曲を効果的に使った映画「アイ・アム・サム(I am Sam)」からで、エイミー・マン(Aimee Mann)とマイケル・ペン(Michael Penn)がカバーしたバージョンもすばらしいです。

Aimee Mann and Michael Penn – Two of Us

上の曲が収録されたサントラは、他にもビートルズのすばらしいカバーが多く、ビートルズ・ファン必携の一枚です。

11位「Yesterday」(アルバム:Help!)

■曲名:Yesterday

■曲名邦題:イエスタデイ

■アルバム名:Help!(1965年)

■アルバム名邦題:ヘルプ!

■動画リンク:「Yesterday」

当時ビートルズでは、ジョンとポールが競い合うかのように名曲を書いていました。

しかしこと初期に関しては、ジョン・レノンが優勢だったように思います。

デビュー曲「ラヴ・ミー・ドゥ」(Love Me Do)」はポール作でしたが小ヒット止まりでした。

その後初期の傑作「プリーズ・プリーズ・ミー(Please Please Me)」で彼らはブレイクしましたが、こちらはジョンの曲です。

The Beatles – Please Please Me

しかしポールはその後大きく才能を開花させて、ついにこのアルバムで決定的な曲をものにしました。

それがこの曲。

ちなみにこの曲は最も多くの人にカバーされた曲として、ギネスブックに登録されています。

おそらくこの曲を知らない人はいないでしょう。

私はこの曲について聞きあきたように感じていましたが、改めて聞くと手を止めて聞き入ってしまいました。

12位「Tomorrow Never Knows」(アルバム:Revolver)

■曲名:Tomorrow Never Knows

■曲名邦題:トゥモロー・ネバー・ノウズ

■アルバム名:Revolver(1966年)

■アルバム名邦題:リボルバー

■動画リンク:「Tomorrow Never Knows」

この曲はとても刺激的な曲です。

聞いての通り、実験色の強いサイケデリック・サウンドが特徴の曲です。

歌詞は、ティモシー・リアリーらの共著『チベット死者の書サイケデリック・バージョン』に触発されて書かれたもの。

イントロから全編にわたってタンブーラ(英語版)が演奏されドローンが表現されている。

本作の特徴となるテープ・ループ(英語版)は、リズムトラックを再生しながらオーバー・ダビングされた。

レノンのボーカルの一部に、ハモンドオルガン用のレズリースピーカーを使用してドップラー効果がかけられている。

この曲の革新性は現在でも通用しています。

今も世界中のクラブ・イベントのどこかで流れているはずです。

ちなみ以下のカバーもなかなか良い出来です。

The dB’s – Tomorrow Never Knows (Live)

ビートルズは、ロックの可能性を切り開いた革新者でした。

革新的な部分は主にこの曲を書いたジョンによるものでしたが、ポールも世界初のハードロックと言われる「ヘルター・スケルター(Helter Skelter)」を書いています。

彼らは愛と平和を訴えるおだやかな部分と、型にはまらない破天荒な部分を併せ持ったバンドでした。

13位「While My Guitar Gently Weeps」(アルバム:The Beatles(The White Album))

■曲名:While My Guitar Gently Weeps

■曲名邦題:ホワイル・マイ・ギター・ジェントリー・ウィープス

■アルバム名:The Beatles(The White Album)(1968年)

■アルバム名邦題:ザ・ビートルズ(ホワイト・アルバム)

■動画リンク:「While My Guitar Gently Weeps」

このアルバムは「The Beatles」というタイトルですが、その名前で呼ばれることはほぼありません。

一般的には「ホワイト・アルバム(The White Album)」という通称で呼ばれています。

彼らは自分たちのレーベル、アップル・レコード(Apple Records)を設立し、このアルバムをリリースしました。

その環境の変化は彼らに自由な創作の場をもたらしました。

それは量にも表れていてこの作品は初の二枚組アルバムとなり45曲収録されています。

ただ曲数以上に注目したいのは、雑多な曲が整理されないまま無造作に収録されたことかもしれません。

よく他のアーティストの作品を評して「ホワイトアルバムみたいな」という言い方をすることがあります。

ふぞろいでまとまりがないけれど、それが欠点となっていない作品を指す言葉です。

彼らは作品としては統一感に欠けていても、それがプラスに転化する可能性を示し、後世に大きな影響を与えました。

彼らは好き勝手に曲を詰め込んだだけだと思いますが、結果的に後から道ができました。

14位「Nowhere Man」(アルバム:Rubber Soul)

■曲名:Nowhere Man

■曲名邦題:ひとりぼっちのあいつ

■アルバム名:Rubber Soul(1965年)

■アルバム名邦題:ラバー・ソウル

■動画リンク:「Nowhere Man」

先程彼らはこのアルバムで大化けしたと書きました。

当時はアイドルからアーティスト色を強めた路線に脱皮する過程にありました。

いかにもヒット志向のポップ・ソングが減り、作家性を重視した曲が増えたように思います。

それはリバプール・サウンド(Liverpool Sound)やマージー・ビート(Mersey Beat)からの脱却といえるかもしれません。

そうした変化は、歌詞にも表れています。

この曲の主人公は自分の殻に閉じこもり居場所のないようですが、そんな姿を皮肉っている歌詞は辛辣聞こえるかもしれません。

しかし歌詞では「その姿は君や僕に似ていないかい」と、他人事ではないことを示唆しています。

この頃からラブソングではない、リアルな現実を映し出した曲が増えました。

その変化を主導したのはジョン・レノンです。

15位「Yellow Submarine」(アルバム:Yellow Submarine)

■曲名:Yellow Submarine

■曲名邦題:イエロー・サブマリン

■アルバム名:Yellow Submarine(1969年)

■アルバム名邦題:イエロー・サブマリン

■動画リンク:「Yellow Submarine」

同名のアニメ映画のサウンドトラックで、主題曲として使われた曲です。

アルバムのA面はビートルズの曲で、B面はジョージ・マーティンによるオーケストラの演奏になっています。

この曲のボーカルは、リンゴ・スター(Ringo Starr)。

リンゴはメンバーの中で、人間関係の潤滑油としての役割を果たしてきました。

ただバンドの末期は、そんなリンゴですら激高する場面があったようですが。

リンゴはユーモラスなキャラクターで、多くのファンに愛されました。

その傑出したユーモア感覚は、ボーカルにもよく表れているかもしれません。

この曲以外では「オクトパス・ガーデン(Octopus’s Garden)」も忘れがたい傑作です。

ちなみに「Yellow Submarine」には、こんなカバーがあります。

とても楽しいカバーですね。

16位「Taxman」(アルバム:Revolver)

■曲名:Taxman

■曲名邦題:タックスマン

■アルバム名:Revolver(1966年)

■アルバム名邦題:リボルバー

■動画リンク:「Taxman」

以前友達とビートルズの「ドライヴ・マイ・カー(Drive My Car)」という曲について話し合ったことがあります。

ビートルズ好きが自分のベストテンを発表した小冊子の記事で「Drive My Car」を10曲に入れている人がいました。

それを読んだ私と友人は、悪い曲ではないけれどそれはありえるだろうかという話をしました。

好きな人には申し訳ありませんが、それはナシという意見で一致した記憶があります。

その時私は「Taxman」だったら理解できるというようなことを言ったはずです。

人はどうでもいいことを覚えているものですね(笑)

つまり何を言いたいかというと、私はそのぐらい「Taxman」という曲が好きだということ。

今回は10位には入りませんでしたが、20位までだったら余裕で入ります。

17位「Here Comes The Sun」(アルバム:Abbey Road)

■曲名:Here Comes The Sun

■曲名邦題:ヒア・カムズ・ザ・サン

■アルバム名:Abbey Road(1969年)

■アルバム名邦題:アビイ・ロード

■動画リンク:「Here Comes The Sun」

このアルバムでのジョージの台頭は、ある種の下剋上だったかもしれません。

ジョージはアルバムの目玉といえる名曲を2曲提供しています。

当時ジョージはバンド内での立場が弱く、良い曲を書いても却下されることがあったようです。

特にポールがジョージを軽視していたのだとか。

ポールとジョージの因縁は解散後も続き、ジョージとポールの確執が再結成の最大の障壁とも言われました。

しかしこのアルバムでジョージは顕著に自らの才能を証明しました。

それがこのアルバムに収録された「Something」と、この曲です。

ポールによるアルバム後半のメドレーもすばらしいですが、、このアルバムの主役は第三の男ジョージ。

ジョージにはインド色の強い曲やキラキラした曲など、ジョンやポールにはない魅力があったように思います。

18位「Hey Jude」(アルバム:The Beatles (1967-1970))

■曲名:Hey Jude

■曲名邦題:ヘイ・ジュード

■アルバム名:The Beatles (1967-1970)(1973年)

■アルバム名邦題:ザ・ビートルズ1967年〜1970年

■動画リンク:「Hey Jude」

「Hey Jude」の「Jude」とは、ジョン・レノンの息子、ジュリアン・レノン(Julian Lennon)のことです。

当時ジョンはオノ・ヨーコとの不倫関係にあり、最初の妻のシンシア・レノン(Cynthia Lennon)と別居していました。

この曲は、ポールが失意のジュリアンを励ますために書いたと言われています。

歌詞について、マッカートニーは「この曲は『ヘイ・ジュールズ』というタイトルから始まった。

つまり、ジュリアンに『つらくても頑張って乗り越えるんだよ』って伝えること。

彼にはつらいことのはずだったから」と語っている[6][7]。

先程から私はポールは他のメンバーとの折り合いが悪かったという話ばかり書いています。

ポールには頑固な面があったようですが、一方で責任感が強い人でした。

彼は誰よりもビートルズを守ろうとした人でした。

この曲も普通は父親であるジョンを差し置いて、他人の子供を励ます曲を書かないかもしれません。

しかし善意からの行動であることは明らかで、実際にジュリアンは大変励まされたとのこと。

ポール・マッカートニーは面倒見が良くやさしい人です。

私はこの曲にポールという人間のコインの一面を見る思いがします。

19位「Blackbird」(アルバム:The Beatles(The White Album))

■曲名:Blackbird

■曲名邦題:ブラックバード

■アルバム名:The Beatles(The White Album)(1968年)

■アルバム名邦題:ザ・ビートルズ(ホワイト・アルバム)

■動画リンク:「Blackbird」

現在ロックと政治の結びつきは、昔ほど強くはありません。

もちろん中には自分の政治信条を強く主張するアーティストもいます。

ただこの頃は今よりもはるかにロックと政治の結びつきが強かったように思います。

ベトナム反戦運動や公民権運動など、音楽と社会運動が密接に結びついていました。

この曲はポールによって書かれた曲ですが、以下のような背景から生まれた曲です。

歌詞についてマッカートニーは「1960年代は公民権をめぐって様々な問題が起きていて、僕らもみな熱心に応援していた。

この曲は実のところ、リトルロック高校事件で差別と隔離を受けていた黒人女性に宛てて書いた曲だ」と語っており[1]、

またこのアルバムには、ジョンが書いた「レヴォリューション(Revolution)」という曲も入っています。

その曲では「革命を起こそうぜ」と訴えています。

「ただ暴力革命は止めて、まずは自分の意識変えようぜ」とも。

彼らはまず個々の内面を変えることによって、より良い世界を実現しようとしました

そして本気で音楽の力によって世界を変えようとしていました。

20位「Help!」(アルバム:Help!)

■曲名:Help!

■曲名邦題:ヘルプ!

■アルバム名:Help!(1965年)

■アルバム名邦題:ヘルプ!

■動画リンク:「Help!」

初期の曲は、直球で訴えかけるような魅力があります。

テレビ番組の「なんでも鑑定団」のテーマ曲として使われたことから、ご存知の方も多いと思います。

このアルバムは、映画「ヘルプ!4人はアイドル」のサウンドトラック。

タイトルから分かる通り、当時彼らはアイドルとして見られていました。

彼らは1962年にデビューし翌年1963年には人気に火が点きましたが、この曲がリリースされたのはその2年後の1965年です。

その短い期間で彼らは5枚のアルバムと映画2本を発表していましたから、尋常ではない多忙な日々を送っていたと思われます。

またアイドルとしての役割が求められることにも消耗していました。

そんな中ジョンによってこの曲が書かれました。

後年ジョンはこの曲の「助けて」というメッセージは、リアルな心の叫びであったと語っています。

21位「The Long and Winding Road」(アルバム:Let It Be… Naked)

■曲名:The Long and Winding Road

■曲名邦題:ザ・ロング・アンド・ワインディング・ロード

■アルバム名:Let It Be… Naked(2003年)

■アルバム名邦題:レット・イット・ビー…ネイキッド

■動画リンク:「The Long and Winding Road」

このアルバムのオリジナルは、未完成の録音をフィル・スペクターがまとめ上げました。

ジョンとジョージはその仕事ぶりを賞賛しましたが、ポールは反発し発売停止を求め提訴しています。

しかしポールの訴えは認められず、そのままの形でリリースされました。

なんでもポールは、フィル・スペクターのアレンジを嫌っていたそうです。

このアルバムが出来がった時ポールが最も不快感を示したのが、この曲に施されていたストリングスでした。

今回ご紹介したのは、ポールが嫌ったストリングスがない方のバージョン。

このアルバムは「Let It Be」の当初意図した姿を再現したもので、そのため「Naked」と付け加えられています。

私も最初聞いた時は違和感がありましたが、今ではこちらの方がいいと思っています。

これからビートルズを聞こうという方は、まずオリジナル・アルバムを聞き込んでみてください。

原曲を聞きまくってからこのアルバムや「ザ・ビートルズ・アンソロジー(The Beatles Anthology)」を聞くといいでしょう。

きっと一粒で二度美味しい音楽体験が味わえるはず。

関連記事

■プリティ・シングス(Pretty Things)の名曲名盤10選

■ローリング・ストーンズ(The Rolling Stones)の名曲名盤20選

■ザ・ベンチャーズ(The Ventures)の名曲名盤10選

記事一覧

他ブログ・SNS等

■このブログの「トップページ」に戻る

※お気に入りに登録をお願いいたします!

■おとましぐらの音楽ブログ(サブブログ)

※オピニオン記事、企画色の強い記事を連載しています

■note(ジャンル別おすすめ曲一覧)

※選りすぐりの名曲を1曲単位でご紹介しています

■おとましぐらXアカウント

※フォローをお願いいたします!