今回はスティーリー・ダンのランキングを作成しました。

このバンドの特徴は完成度の高さです。

彼らは多くのフォロワーを生みましたが、誰も彼らの域には達していません。

病的ともいえるほど、完成度の高い曲ばかりです。

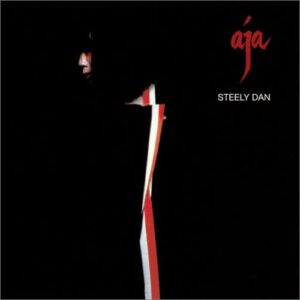

- 1 1位「Peg」(アルバム:Aja)

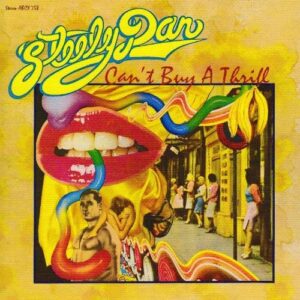

- 2 2位「Only a Fool Would Say That」(アルバム:Can’t Buy A Thrill)

- 3 3位「Doctor Wu」(アルバム:Katy Lied)

- 4 4位「Hey Nineteen」(アルバム:Gaucho)

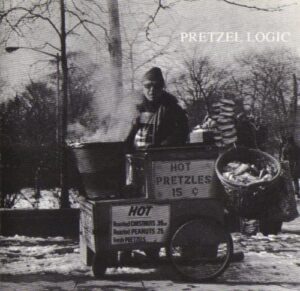

- 5 5位「Rikki Don’t Lose That Number」(アルバム:Pretzel Logic)

- 6 6位「Deacon Blues」(アルバム:Aja)

- 7 7位「Barrytown」(アルバム:Pretzel Logic)

- 8 8位「Do It Again」(アルバム:Can’t Buy A Thrill)

- 9 9位「Reelin’ in the Years」(アルバム:Can’t Buy A Thrill)

- 10 10位「The Fez」(アルバム:The Royal Scam)

- 11 11位「My Old School」(アルバム:Countdown To Ecstasy)

- 12 12位「Bad Sneakers」(アルバム:Katy Lied)

- 13 13位「Black Cow」(アルバム:Aja)

- 14 14位「Charlie Freak」(アルバム:Pretzel Logic)

- 15 関連記事

- 16 記事一覧

- 17 他ブログ・SNS等

1位「Peg」(アルバム:Aja)

■曲名:Peg

■曲名邦題:ペグ(麗しのペグ)

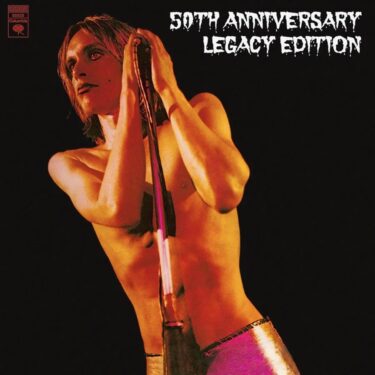

■アルバム名:Aja(1977年)

■アルバム名邦題:彩(エイジャ)

■動画リンク:「Peg」

この曲の聞きどころは伝説のギターソロです。

このテイクまではかなりの難産だったらしく、一流ギタリストを10人以上呼んでも決まらなかったそうです。

そこに現れたのが、ジェイ・グレイドン(Jay Graydon)。

彼はOKが出るまで演奏させられ、最終的には6時間引き倒したそうです。

そうしてようやくこの演奏でOKが出たのだとか。

そのOKが出たテイクが、1:46からの演奏です。

さすがグレイドンといったところではないでしょうか。

リック・マロッタ(Rick Marotta)のタイトなドラムも聞き逃せません。

またこの曲は、デ・ラ・ソウル(De La Soul)の「アイ・ノウ(Eye Know)」でサンプリングされたことでも知られています。

2位「Only a Fool Would Say That」(アルバム:Can’t Buy A Thrill)

■曲名:Only a Fool Would Say That

■曲名邦題:オンリー・ア・フール

■アルバム名:Can’t Buy A Thrill(1972年)

■アルバム名邦題:キャント・バイ・ア・スリル

■動画リンク:「Only a Fool Would Say That」

この曲は、アイヴィー(ivy)のカバーが有名です。

Ivy – Only A Fool Would Say That

アイヴィーのバージョンも良いとは思いますが、やはりオリジナルには適わないように思います。

スティーリー・ダンに明るい曲は多くありません。

暗いというより知性が勝るせいか、単純に突き抜けた曲が少ないように思います。

その例外といえるのがこの曲です。

クリアーなギターの音色がいい感じですね。

曲名の「Only a Fool Would Say That」は「愚か者だけがそう言う」という意味です。

意味深な感じがしますが、歌詞を読んでも意味が分かりませんでした。

ちなみに彼らのバンド名の由来もご紹介しておきましょう。

バンド名は、ウィリアム・S・バロウズの小説『裸のランチ』に登場する男性器の張型「Steely Dan III from Yokohama」に由来する。

彼らの言葉のセンスは少し独特で、気難しさとナンセンスな感覚を併せ持っていることが多いように感じます。

3位「Doctor Wu」(アルバム:Katy Lied)

■曲名:Doctor Wu

■曲名邦題:ドクター・ウー

■アルバム名:Katy Lied(1975年)

■アルバム名邦題:うそつきケイティ

■動画リンク:「Doctor Wu」

彼らは完璧主義だと言われています。

このアルバムの前にジェフ・バクスター(Jeff Baxter)とジム・ホッダー(Jim Hodder)が去り、5人から2人になりました。

残ったのは、以下の2人です。

・ドナルド・フェイゲン(Donald Fagen)

・ウォルター・ベッカー(Walter Becker)

この頃2人は既存メンバーの演奏では、満足できなくなったようです。

その代わりに彼らは、外部からその曲に合った一流ミュージシャンを呼ぶことにしました。

その決断は、彼らのサウンドに変化をもたらしました。

初期の彼らはギターが中心的な役割を果たしていましたが、中期からは徐々にサックスのパートが増えています。

その象徴がこの曲です。

間奏ではフィル・ウッズ(Phil Woods)のサックスが目立っていますが、以前であればこの間奏はギターが演奏したかもしれません。

またこの頃から彼らは以前にも増してコード進行が複雑になっていきました。

4位「Hey Nineteen」(アルバム:Gaucho)

■曲名:Hey Nineteen

■曲名邦題:ヘイ・ナインティーン

■アルバム名:Gaucho(1980年)

■アルバム名邦題:ガウチョ

■動画リンク:「Hey Nineteen」

まずいなたいイントロのギターの段階で、勝負ありといった感じがします。

弾いているのはラリー・カールトン(Larry Carlton)だと思っていましたが、私の記憶違いでした。

この曲で弾いているギタリストは、ヒュー・マクラッケン(Hugh McCracken)とウォルター・ベッカーです。

1:56からのメロウなギターもいいですね。

違っていたら申し訳ありませんが、私が聞いた感じだとイントロはウォルターで、間奏がヒューだと思います。

10秒ぐらいからのドナルド・フェイゲンのキーボードは、「ナイトフライ(The Nightfly)」っぽいですね。

彼らは基本的にアルバム・アーティストだと思います。

しかし彼らはその気になれば、シングル向きの曲も書けました。

「Aja」では「Peg」がシングル向きでした。

このアルバムではこの曲がシングルカットされて、10位とトップテン入りをしています。

生き残り戦略とバランス感覚にすぐれたバンドだといえるでしょう。

この曲もイントロでリスナーの心をつかむつかむという、ヒットの鉄則通りの曲ですし。

5位「Rikki Don’t Lose That Number」(アルバム:Pretzel Logic)

■曲名:Rikki Don’t Lose That Number

■曲名邦題:リキの電話番号

■アルバム名:Pretzel Logic(1974年)

■アルバム名邦題:プレッツェル・ロジック

■動画リンク:「Rikki Don’t Lose That Number」

この曲はイントロから、ホレス・シルヴァー(Horace Silver)の「ソング・フォー・マイ・ファーザー(Song for My Father)」が引用されています。

Horace Silver – Song For My Father

注目すべきは引用そのものではなく、楽曲のなじませるセンスかもしれません。

彼らがジャズに強く影響されていることは、かなり有名な話です。

特にこのアルバムは、最もジャズの影響がうかがえます。

「イースト・セントルイス・トゥードゥル・オー(East St. Louis Toodle-Oo)」は、デューク・エリントン(Duke Ellington)のカバー。

また「パーカーズ・バンド(Parker’s Band)」の「Parker」とは、ジャズ・サックス奏者チャーリー・パーカー(Charlie Parker)のこと。

特にチャーリー・パーカーについては、少し意外でした。

彼らとは真逆のタイプだと思いますから。

チャーリー・パーカーはジャズの即興演奏において頂点といえる存在です。

麻薬に溺れろくに歩けないような状態でも、サックスを持ちさえすれば、天を突き抜けるような演奏をしていました。

おもちゃみたいな粗雑なサックスであっても。

彼らが執拗にスタジオで録りなおしをするのに対して、パーカーは一回限りその瞬間に燃え尽きようとしていました。

彼らは自分たちとは正反対のところに惹かれたのかもしれません。

6位「Deacon Blues」(アルバム:Aja)

■曲名:Deacon Blues

■曲名邦題:ディーコン・ブルース

■アルバム名:Aja(1977年)

■アルバム名邦題:彩(エイジャ)

■動画リンク:「Deacon Blues」

この曲の歌詞は、ある若者がジャズ・プレイヤーとして一旗揚げようとする様子が描かれています。

なかなか味わい深い歌詞なので、ご紹介しましょう。

サックスを習得しよう

感じたまま演奏するだけでいい

一晩中スコッチを飲んで

そしてハンドルを握ったまま死ぬ

この世界では、勝者だけが名声を得る

しかし僕は、敗者として名声を得たいんだ

3:58からの流麗なバックを背負ったサックスの演奏は、主人公の演奏といったイメージでしょうか。

サックス・アレンジはトム・スコット(Tom Scott)の仕事ですが、実際の演奏はピート・クリストリーブ(Pete Christlieb)が担当しています。

この当時彼らは、様々な一流ミュージシャンをとっかえひっかえして、何度も録り直すのが通例でした。

しかしピートの時は、こんな感じでした。

ピートの証言を翻訳して引用したいと思います。

彼らは私に感じるままにプレイすればいいと言った。

しかし私はジャズ・ミュージシャンだ。

それはいつもやっている。

それで私は最初のソロを吹き込んだ。

彼らはすばらしいと言った。

そして2テイク目を録音したが、彼らはそちらを使ったようだ。

私は30分程度で、その場を立ち去った。

この件で次に私が知っていることは、世界中の空港のバスルームで、自分の演奏を耳にすることになったということだ。

Deacon Blues Wikipedia(翻訳はおとま)

ハードボイルド小説の主人公みたいですね。

もしくは初期の村上春樹っぽい話ぶりかもしれません。

7位「Barrytown」(アルバム:Pretzel Logic)

■曲名:Barrytown

■曲名邦題:バリータウンから来た男

■アルバム名:Pretzel Logic(1974年)

■アルバム名邦題:プレッツェル・ロジック

■動画リンク:「Barrytown」

アルバム・タイトルの「Pretzel Logic」とは、どういう意味か調べてみました。

“pretzel logic”とは、屁理屈などのように、「一見正論に聞こえるけど冷静に分析すると間違っていること」で、語源は不明ですが、スナック菓子の「プレッツェル」のねじれた形からきているのではないかと推測されます。

ひねくれた彼らにピッタリかもしれません。

確かにこのアルバムには、ひねりが利いた短い曲ばかり収録されています。

さてここで、プロデューサーのゲイリー・カッツ(Gary Katz)について触れておきましょう。

ゲイリーは彼らのデビュー時から「Gaucho」まで、プロデュースを担当しています。

しかしこのバンドにおいては、ドナルドとウォルターもプロデューサーみたいな存在でした。

ゲイリーカッツの貢献については、諸説入り乱れています。

音楽にはあまり口出ししていないという説、又逆に音楽面で貢献が大きかったという説。

2人の要求通りのプレイヤーを連れてくるのが、メインの仕事だったという人もいます。

しかしゲイリーは、ドナルド・フェイゲンの「The Nightfly」もプロデュースしています。

彼らの傑作群はことごとくゲイリーがプロデュースしてきたことを考えると、音楽面でも少なくない貢献があったかもしれません。

8位「Do It Again」(アルバム:Can’t Buy A Thrill)

■曲名:Do It Again

■曲名邦題:ドゥ・イット・アゲイン

■アルバム名:Can’t Buy A Thrill(1972年)

■アルバム名邦題:キャント・バイ・ア・スリル

■動画リンク:「Do It Again」

彼らはデビュー時から、セールス面で成功を収めていました。

このファースト・アルバムは全米チャート17位、この曲は6位を獲得しました。

当時は今と比べると、シングルチャートの重要性が違います。

昔は今よりもシングル・ヒットが重要視されていました。

様々なアーティストがしのぎを削る中で、新人がいきなりトップテン・ヒットを放つというのは快挙だったといえるでしょう

ただこの曲はデビュー曲ではありません。

彼らは以下の曲でデビューしました。

全く売れませんでしたから、ご存知ない方も多いかもしれません。

今ひとつインパクトに欠ける印象を受けます。

初期の彼らは、計算され尽くしていないところに魅力がありました。

この曲も結果的に大ヒットしましたが、かなり風変わりな曲ではないでしょうか。

まずラテン風のリズムですし、サビだってそれほどキャッチーとはいえません。

演奏面でも、エレキ・シタールやプログレッシブなキーボードの演奏など、ひとクセありますし。

無難なデビュー・シングルが不発に終わったので、思い切ってやりたいようにやってみたのでしょうか。

9位「Reelin’ in the Years」(アルバム:Can’t Buy A Thrill)

■曲名:Reelin’ in the Years

■曲名邦題:リーリン・イン・ジ・イヤーズ

■アルバム名:Can’t Buy A Thrill(1972年)

■アルバム名邦題:キャント・バイ・ア・スリル

■動画リンク:「Reelin’ in the Years」

ファースト・アルバムのセカンド・シングルです。

「Do It Again」に続いて、全米11位を記録しました。

出だしは、まるでサザン・ロックみたいではないでしょうか。

しかしその後ピアノがリードしてからは一転、洗練した曲調に変化しています。

彼らはニューヨーク出身のバンドですが、ABCレコード(ABC Records)のゲイリー・カッツに見いだされると、活動の場を西海岸に移しました。

当時の西海岸では、さわやかで開放感のあるウェストコースト・サウンドが流行っていました。

一方彼らの音楽には、それほど解放感が感じられません。

特に後期は密室なサウンドになっていきました。

しかし初期の彼らは、時折ウェストコースト・サウンドっぽいところがあります。

「Only a Fool Would Say That」もそうですが、この曲などはまるでドゥービー・ブラザーズ(The Doobie Brothers)みたいではないでしょうか。

後期は少し息が詰まるという方には、初期がおすすめです。

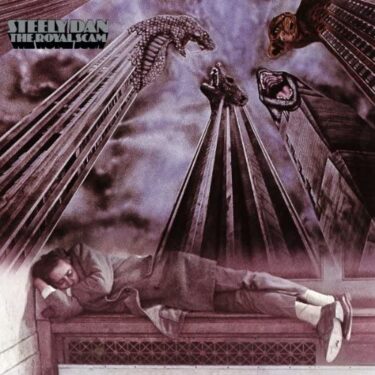

10位「The Fez」(アルバム:The Royal Scam)

■曲名:The Fez

■曲名邦題:トルコ帽もないのに

■アルバム名:The Royal Scam(1976年)

■アルバム名邦題:幻想の摩天楼

■動画リンク:「The Fez」

このアルバムは、中期の傑作です。

同じアルバムから、もう1曲ご紹介しておきましょう。

彼らの音楽をロックといえるかどうか、少し微妙かもしれません。

またAORとも言われますが、後期の2枚以外は少し違う感じがしますし。

その中でこのアルバムは、ロック色が強いのが特徴です。

バーナード・パーディ(Bernard Purdie)のドラムこそロック的とは言い難いですが、これはこれで曲には合っていますね。

この曲の聞きどころは、ウォルター・ベッカーのギター・ソロです。

2:00ぐらいからをお聞きください。

私はウォルター・ベッカーはギタリストとして、過小評価されているように思います。

しかし彼はこんな演奏ができるのに、外部からギタリストを呼んだり、ベースに回ったりしていたのですね。

11位「My Old School」(アルバム:Countdown To Ecstasy)

■曲名:My Old School

■曲名邦題:マイ・オールド・スクール

■アルバム名:Countdown To Ecstasy(1973年)

■アルバム名邦題:エクスタシー

■動画リンク:「My Old School」

セカンド・アルバムの曲です。

彼らのアルバムの中で、最も人気がないアルバムかもしれません。

それもそのはずこのアルバムは、とても短い期間でレコーディングされたそうです。

そのせいか彼らの作品の中で、最も隙のあるアルバムといえるかもしれません。

もう一曲このアルバムから「菩薩(Bodhisattva)」という曲もご紹介しておきましょう。

私は後期の彼らの作品について、相反する感情を抱いています。

確かに質は高いが、完璧すぎてくつろげない。

センスの良さと美意識は見事だと思うものの、完璧すぎるせいか感情移入しにくいと。

しかしこの曲での彼らは、もっとフランクな魅力があります。

電車で隣の人にクッキーはどうかとすすめそうな(笑)

この曲は彼らの曲の中で最も楽しく、人間らしさを感じる名曲です。

12位「Bad Sneakers」(アルバム:Katy Lied)

■曲名:Bad Sneakers

■曲名邦題:バッド・スニーカーズ

■アルバム名:Katy Lied(1975年)

■アルバム名邦題:うそつきケイティ

■動画リンク:「Bad Sneakers」

彼らはデビュー時、デイヴィッド・パーマー(David Palmer)というボーカル専任者がいました。

一方当時ドナルド・フェイゲンは自分の歌に自信がなく、歌いたがらなかったそうです。

しかしゲイリー・カッツなどに言われて、嫌々歌っていたのだとか。

彼は音域が狭いことを気にしていたそうです。

しかし本人の意向とは裏腹に周囲の評価は高く、デイヴィッド・パーマーは居場所を失い、ついには脱退してしまいました。

たとえば、この曲の1:30あたりをお聞きください。

心の揺れを見事表現していますね。

彼らの魅力は演奏面だけではありません。

この曲のようにシンプルなバックの曲では、ドナルドの歌のすばらしさが特に際立っています。

またこの作品ではバックコーラスとしてマイケル・マクドナルド(Michael McDonald)が参加しています。

1:21からのマイケルのコーラスはすばらしいですね。

13位「Black Cow」(アルバム:Aja)

■曲名:Black Cow

■曲名邦題:ブラック・カウ

■アルバム名:Aja(1977年)

■アルバム名邦題:彩(エイジャ)

■動画リンク:「Black Cow」

この曲はイントロからしてすばらしいです。

このイントロは、彼らが次のステージに進んだことを、高らかに宣言しているかのようです。

彼らは以前から緻密なスタジオワークに定評がありました。

このアルバムではこだわりが極まり、ほとんど偏執狂の領域に達しています。

彼らは曲を細かなパーツに分類して、一流の外注先に品質の高い演奏を求めました。

多くのプレイヤーをかき集めて、膨大な時間をレコーディングに費やし、曲の魅力を最大化する演奏を探し求めました。

その結果参加プレイヤー数はふくれあがり、このアルバムではドラムだけで、7曲中6人を起用しています。

私などはスティーヴ・ガット(Steve Gadd)1人いれば充分ではないかと思いますが、どんなに優秀なプレイヤーであっても、その曲に合っていないといけなかったようです

完璧主義ここに極まれりではないでしょうか。

又その完璧主義は、山口小夜子を使ったアルバム・ジャケットにも表れています。

彼らの作品は、ここからオートクチュールになったのかもしれません。

14位「Charlie Freak」(アルバム:Pretzel Logic)

■曲名:Charlie Freak

■曲名邦題:チャーリー・フリーク

■アルバム名:Pretzel Logic(1974年)

■アルバム名邦題:プレッツェル・ロジック

■動画リンク:「Charlie Freak」

彼らのアルバムで最高傑作はどれかと聞かれたら、かなり悩みます。

今聞かれたら、このアルバムだと答えるかもしれません。

初期の散らかった部分を整理して、再構成したようなアルバムです。

この曲はイントロのピアノはまるで童謡みたいで、彼らの叙情的な側面がよく表れています。

さて今回は限られた曲数で、彼らの魅力のさわりだけお伝えしました。

後はアルバム単位でチェックしていただければと思います。

アルバム未収録曲はさほど多くありませんが、必聴なのは以下の曲でしょうか。

Steely Dan – FM (No Static At All)

今回は「Gaucho」までを対象にしました。

その後彼らは以下オリジナル・アルバム2枚と、ライブ・アルバム2枚を発表しています。

「トゥー・アゲインスト・ネイチャー(Two Against Nature)」

「エヴリシング・マスト・ゴー(Everything Must Go)」

「アライヴ・イン・アメリカ(Alive in America)」

「Plush TV Jazz-Rock Party」

最後のライブ・アルバムは、私も聞けていません。

彼らのことですから、おそらくすばらしい出来ではないかと思います。

いずれ耳にする機会がくると思いますので、それまで楽しみに取っておきたいと思っています。

関連記事

■ボビー・コールドウェル(Bobby Caldwell)の名曲名盤10選

■ジノ・ヴァネリ(Gino Vannelli)の名曲名盤10選

■クリストファー・クロス(Christopher Cross)の名曲名盤10選

■マイケル・フランクス(Michael Franks)の名曲名盤10選

記事一覧

他ブログ・SNS等

■このブログの「トップページ」に戻る

※お気に入りに登録をお願いいたします!

■おとましぐらの音楽ブログ(サブブログ)

※オピニオン記事、企画色の強い記事を連載しています

■note(ジャンル別おすすめ曲一覧)

※選りすぐりの名曲を1曲単位でご紹介しています

■おとましぐらXアカウント

※フォローをお願いいたします!