今回は相対性理論のランキングを作成しました。

知的でセンス抜群の演奏とゆるい脱力ポップという組み合わせは、かなり病みつき度が高いです。

彼らは次第にアート志向を強めていきました。

洋楽にはないサブカル的なところも魅力です。

- 1 1位「品川ナンバー」(アルバム:ハイファイ新書)

- 2 2位「LOVEずっきゅん」(アルバム:シフォン主義)

- 3 3位「地獄先生」(アルバム:ハイファイ新書)

- 4 4位「ペペロンチーノ・キャンディ」(アルバム:シンクロニシティーン)

- 5 5位「気になるあの娘」(アルバム:シンクロニシティーン)

- 6 6位「ほうき星」(アルバム:TOWN AGE)

- 7 7位「さわやか会社員」(アルバム:ハイファイ新書)

- 8 8位「小学館」(アルバム:シンクロニシティーン)

- 9 9位「ケルベロス」(アルバム:天声ジングル)

- 10 10位「わたしは人類」(アルバム:調べる相対性理論)

- 11 関連記事

- 12 記事一覧

- 13 他ブログ・SNS等

1位「品川ナンバー」(アルバム:ハイファイ新書)

■曲名:品川ナンバー

■アルバム名:ハイファイ新書(2009年)

■動画リンク:「品川ナンバー」

私はこのアルバムで初めて彼らを知りました。

初めてアルバム・ジャケットを見た時は「ハイファイ新書」と「相対性理論」のどちらがバンド名か分かりませんでした。

このバンド名は、ボーカルのやくしまるえつこが命名したそうです。

なんでも彼女の父親が科学者であることから名付けられたのだとか。

そんな固いバンド名とはかけ離れたゆるい楽曲とのミスマッチが、このバンドの不思議な魅力です。

ただこの曲が1位と言い切れるか、このバンドを代表する曲かどうか正直自信がありません。

しかし最初からクセの強い曲を紹介するとドン引きされそうなので、1曲目は少し無難な曲を選んでみました。

アーリー・エイティーズのアーバン・ソウルっぽいサウンドは、ソウル・ミュージック好きの方にも気に入っていただけそうです。

この曲に何かひっかかるものを感じたら、2位からの刺激的な世界を体感してみてください。

2位「LOVEずっきゅん」(アルバム:シフォン主義)

■曲名:LOVEずっきゅん

■アルバム名:シフォン主義(2008年)

■動画リンク:「LOVEずっきゅん」

デビュー・アルバムの曲です。

ウィキペディアではフル・アルバムの欄にありますが、5曲入りなので実質ミニ・アルバムだと思います。

2007年6月に自主制作盤として発表され、ライブ会場と通信販売で4,000枚の売上を記録した[1]。

その後翌2008年5月8日に、みらいrecordsからリマスター盤が発売され[2]、翌年の『第1回CDショップ大賞』にて大賞を受賞した[3]。

このアルバムは1曲目の「スマトラ警備隊」と、この曲が有名です。

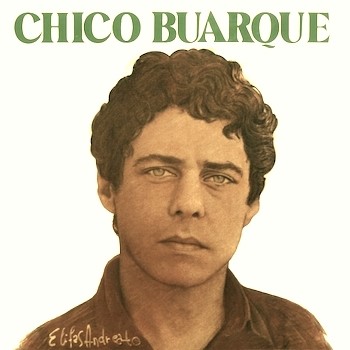

ちなみにやくしまるえつこは、こういう人です。

彼女は積極的にメディアに出るタイプではありませんが、なかなかの美形ですね。

通常このブログではルックスに言及することは稀ですが、こういう曲の場合は意外と重要かなと思いました。

うわずった声で熱唱するサビで、ハートを射貫かれた人も少なくないと思います。

3位「地獄先生」(アルバム:ハイファイ新書)

■曲名:地獄先生

■アルバム名:ハイファイ新書(2009年)

■動画リンク:「地獄先生」

この曲はイントロのギターからして曲者感が漂っています。

そして一番の問題は歌詞です。

先生 先生ってば先生

ああ先生 フルネームで呼ばないで

下の名前で呼んで

お願い お願いよ先生

地獄先生(作詞者:真部脩一)

舞台は高校だと思われます。

2人がどのような関係かは知りませんが、ただならぬ関係性がうかがえますね。

まあ禁断の関係でなくても、生徒を下の名前で呼ぶ先生は普通にいると思いますが。

ただロリっぽい声で距離近めで歌われると、つい想像力をたくましくしてしまいます。

このやくしまるえつこのボーカルと、トリッキーで批評性の高い永井聖一のギターの組み合わせが、このバンドのサウンド面のコアです。

そしてこの禁断の世界を妄想したのは、作詞作曲を担当する真部脩一。

彼については、また後で触れたいと思います。

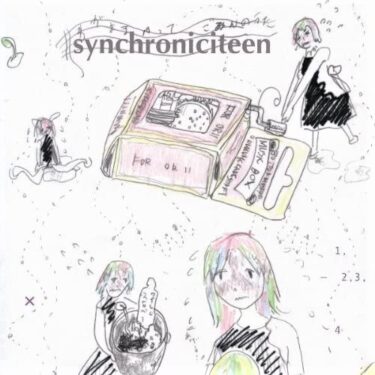

4位「ペペロンチーノ・キャンディ」(アルバム:シンクロニシティーン)

■曲名:ペペロンチーノ・キャンディ

■アルバム名:シンクロニシティーン(2010年)

■動画リンク:「ペペロンチーノ・キャンディ」

前作「ハイファイ新書」では、真部脩一が全曲の作詞作曲を担当していました。

しかしこのアルバムからは、やくしまるえつこと永井聖一がクレジットに名を連ねています。

このアルバムは2010年のリリースですが、2年後の2012年には真部脩一が脱退し、やくしまるえつこと永井聖一の双頭体制になりました。

そういう意味では、後の相対性理論の原点となる位置づけの作品です。

こういうサブカル系バンドは、ヒットチャートで苦戦することが多いのですが、このアルバムはオリコンで3位を記録しました。

しかし私は当時このアルバムに失望した声があったように記憶しています。

私からしたら、このアルバムは文句なしの傑作だと思いますが。

しかしなぜそんな不満の声があったのでしょうか。

まず前作と同じ路線を踏襲していて、意外性が感じられなかったこと。

そして前作にあった甘酸っぱさやせつなさなどの、禁断成分が少な目だったことが原因だと思われます。

みんな「LOVEずっきゅん」や「地獄先生」のような路線を期待していたのでしょうか(笑)

5位「気になるあの娘」(アルバム:シンクロニシティーン)

■曲名:気になるあの娘

■アルバム名:シンクロニシティーン(2010年)

■動画リンク:「気になるあの娘」

さてそんなやくしまるえつこですが、彼女は単なるバンドのキャラ担当ではありませんでした。

彼女の活動はかなり多岐に渡っています。

相対性理論以外にも、TUTU HELVETICA、やくしまるえつことd.v.d、熱海のピンチョン、ひらくし°名義でも活動しています。

またティカ・α名義で、楽曲提供もしていますし。

アルバム・ジャケットのイラストも彼女が書いていて、個展も開かれています。

現在はアート方面での活動も多く、音楽も彼女の創作の一分野といった感じがします。

ただ彼女の音楽的才能は疑いようがありません。

私がそれを確信したのは「RADIO ONSEN EUTOPIA」というソロ・アルバムを聞いた時でした。

そのアルバムは相対性理論に比べても遜色ない傑作でしたから。

先程申し上げた通り、このアルバムからやくしまるえつこも作曲に参加しました。

この曲は他のメンバーとの共同名義ですが、彼女のソロ・アルバムに近い感じがします。

このアルバムでは他に「ペペロンチーノ・キャンディ」「ミス・パラレルワールド」のクレジットにも名を連ねています。

「ミス・パラレルワールド」については、リンクだけ貼っておきましょう。

彼女はこのアルバムでバンドの核であることを証明しました。

6位「ほうき星」(アルバム:TOWN AGE)

■曲名:ほうき星

■アルバム名:TOWN AGE(2013年)

■動画リンク:「ほうき星」

このアルバムからメンバー構成が変わりました。

2012年ベースの真部脩一とドラムの西浦謙助が脱退し、新たに吉田匡と山口元輝が加入しました。

同じ頃Itokenも加入しています。

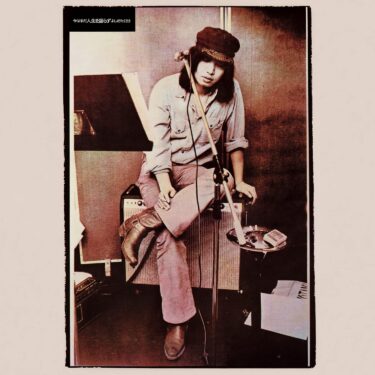

このバンドは2009年に「ハイファイ新書」がリリースされると、一躍各方面から注目を浴びる存在になりました。

2010年には渋谷慶一郎との共同名義で「アワーミュージック」を発表しています。

そのアルバムから、1曲ご紹介しておきましょう。

また同年2010年、大谷能生との共同名義で、以下のシングルを発表しています。

しかし様々な経験を経る中でバンド内に溝ができたらしく、先程の2人が脱退することになりました。

この曲はギターの永井聖一によって書かれました。

従来のようなヒネリこそないものの、純粋にメロディの良さが際立った名曲です。

7位「さわやか会社員」(アルバム:ハイファイ新書)

■曲名:さわやか会社員

■アルバム名:ハイファイ新書(2009年)

■動画リンク:「さわやか会社員」

このアルバムまでは全曲の作詞作曲を真部脩一が担当していました。

彼の作風の特徴は、思春期特有の甘酸っぱいセンチメントや禁断感覚にあるかもしれません。

この曲で最も重要なポイントは、サビにあるように思います。

サビの吐息みたいな色っぽい演出が、真部氏の狙いなのかもしれません。

こういう背徳的な表現方法は、女性の側から打ち出しにくいものです。

まるで妄想に取りつかれている男が、無理やり若い女性に歌わせたかのような。

多くのリスナーは無意識に禁断のイメージを想起させられ、気付いた時には彼らの虜になっていました。

8位「小学館」(アルバム:シンクロニシティーン)

■曲名:小学館

■アルバム名:シンクロニシティーン(2010年)

■動画リンク:「小学館」

彼らの音楽は高度に洗練されています。

サウンド面のセンスの良さは、日本でも屈指かもしれません。

この曲のギターはなんちゃって東洋風ですが、ギターのエフェクトなどを含め批評性の高さを感じます。

またこの曲は、西浦謙助のドラムも聞きもの。

途中ドラムンベース風になる部分など、そのモダンなドラミングはオールド・ロックとは違う今時のドラムの在り方を聞かせてくれます。

ただそこにやくしまるえつこのボーカルが加わると、途端に奇妙なバランスが生まれます。

才人ぞろいの中に素人女性が混じったような。

どこかいびつで非対称だけど、彼女の存在が必要不可欠なラスト・ピースとして絶妙に機能しています。

9位「ケルベロス」(アルバム:天声ジングル)

■曲名:ケルベロス

■アルバム名:天声ジングル(2016年)

■動画リンク:「ケルベロス」

メンバーが大幅に入れ替わってから2作目のアルバムです。

変更後の音楽性がより明確に見えてきた感じがします。

昔の方が良かったと言う人もいますが、私は必ずしもそうは思いません。

私は彼らの変化を肯定したいと思っています。

「ハイファイ新書」の禁断のロリ路線は、どこかしら一発芸に似ていますし、ずっとその路線のままではいられません。

当時は女子高生が主人公の曲もあり、今後やくしまるえつこが年齢を重ねていくにつれ、そういう曲を歌いにくくなることでしょう。

確かにツカミとしてはOKでしたし、インパクトは破壊的でした。

しかし変わる必要があるならば、早めに変わった方がいいと思います。

彼らは実力派ですから、キワモノ路線のままではもったいない。

このアルバムは一風変わったロック・ポップス作品として、完成度の高さを維持しました。

トリッキーなアピールに頼らず実力派バンドとしての地位を固めた作品だと思います。

10位「わたしは人類」(アルバム:調べる相対性理論)

■曲名:わたしは人類

■アルバム名:調べる相対性理論(2019年)

■動画リンク:「わたしは人類」

彼らの立ち位置は、普通のバンドとかなり違うかもしれません。

2012年6月に真部と西浦が脱退した後は、メンバーが流動的となり、参加メンバーや人数も時期により変動している。やくしまるえつこは、「相対性理論はソフトウェア」と語っている[4]。

そもそも彼らはレコード会社に所属していません。

自主レーベルみらいrecordsからアルバムをリリースしていますが、テレビ番組に出演する機会も少なく、かなりマイペースに活動している印象があります。

とはいえバンドらしい活動もしていて、時々ライブも行っているようですが。

彼らのライブはとても興味深いです。

近年の演奏では、ポップミュージックを軸としながらも、光を発するオリジナル9次元楽器「dimtakt」や、ジェスチャーや動きで音や映像・照明をコントロールする装置「YXMR Ghost“Objet”」(ヤクシマル・ゴースト・オブジェ)などの、やくしまるえつこオリジナル楽器の数々や、即興も交えたスペーシーなグルーヴから轟音フィードバックまでも駆使した独自のアンサンブルが特徴的であり[7][8]、海外アーティストとの共演や共作も多数行っている。

近年の彼らの活動はアート色が強まっていますが、それが本来彼らがやりたかったことなのかなと想像します。

関連記事

■倉橋ヨエコ(Kurahashi Yoeko)の名曲名盤10選

記事一覧

他ブログ・SNS等

■このブログの「トップページ」に戻る

※お気に入りに登録をお願いいたします!

■おとましぐらの音楽ブログ(サブブログ)

※オピニオン記事、企画色の強い記事を連載しています

■note(ジャンル別おすすめ曲一覧)

※選りすぐりの名曲を1曲単位でご紹介しています

■おとましぐらXアカウント

※フォローをお願いいたします!