今回はセルジオ・メンデスのランキングを作成しました。

彼は生涯に渡り、極めて優れた商業音楽を生み出しました。

この記事では私なりの視点も書いてみました。

- 1 1位「The Real Thing」(アルバム:Sérgio Mendes and the New Brasil ’77)

- 2 2位「Mas Que Nada」(アルバム:Herb Alpert Presents Sérgio Mendes & Brasil ’66)

- 3 3位「Never Gonna Let You Go」(アルバム:Sergio Mendes(1983))

- 4 4位「Tristeza (Goodbye Sadness)」(アルバム:Look Around)

- 5 5位「Why」(アルバム:Sérgio Mendes and the New Brasil ’77)

- 6 6位「If I Ever Lose This Heaven」(アルバム:Sergio Mendes(1975))

- 7 7位「Don’t You Worry ‘Bout A Thing」(アルバム:Vintage ’74)

- 8 8位「The Look of Love」(アルバム:Look Around)

- 9 9位「It’s So Obvious That I Love You」(アルバム:Homecooking)

- 10 10位「Pretty World」(アルバム:Crystal Illusions)

- 11 関連記事

- 12 記事一覧

- 13 他ブログ・SNS等

1位「The Real Thing」(アルバム:Sérgio Mendes and the New Brasil ’77)

■曲名:The Real Thing

■曲名邦題:ザ・リアル・シング(愛の輝き)

■アルバム名:Sérgio Mendes and the New Brasil ’77(1977年)

■アルバム名邦題:セルジオ・メンデス&ザ・ニュー・ブラジル´77

■動画リンク:「The Real Thing」

この曲はフリーソウルの文脈で語られがちですが、元々レア・グルーヴで評価されていた曲です。

作曲者はスティーヴィー・ワンダー(Stevie Wonder)。

しかし書き下ろしですので、スティーヴィーの原曲は存在しません。

とはいえ時々Youtubeで検索して、原曲の存在を確認してしまいますが。

スティーヴィーの「ファースト・フィナーレ(Fulfillingness’ First Finale」に収録されている「美の鳥(Bird Of Beauty)」のポルトガル語の歌詞を、セルジオ・メンデスが手伝ったお返しとして贈られた曲です。

スティーヴィーとセルジオ・メンデスの2人には共通点があります。

それは濁りなしですぐれた音楽を生み出せること。

スパイスや薬味に頼りすぎず、珠玉の一品をつくる超一流の料理人に似ています。

2位「Mas Que Nada」(アルバム:Herb Alpert Presents Sérgio Mendes & Brasil ’66)

■曲名:Mas Que Nada

■曲名邦題:マシュ・ケ・ナダ

■アルバム名:Herb Alpert Presents Sérgio Mendes & Brasil ’66(1966年)

■アルバム名邦題:セルジオ・メンデス&ブラジル66

■動画リンク:「Mas Que Nada」

抜群の知名度を誇るヒット曲です。

ジョルジ・ベン(Jorge Ben)が書いたボサノヴァの有名曲です。

このアルバム以前のセルジオ・メンデスは、ジャズから多大な影響を受けたピアニストでした。

初期はセルジオ・メンデス&ブラジル’65として活動していましたが、セールス面ではかなり苦戦していました。

しかしこのアルバムのヒットによって、状況が一変しています。

このアルバムからセルジオ・メンデス&ブラジル’66と改名しましたが、一説によるとその変更が決定された会議にセルジオ・メンデスは参加していなかったそうです。

当時彼はそれだけ軽視される無名の存在だったのですね。

このアルバム名に「Herb Alpert Presents」とあります。

つまりハーブ・アルパート(Herb Alpert)の知名度や後ろ盾をアピールしなければいけなかったということ。

「Diana Ross Presents the Jackson 5」でデビューしたジャクソン5(The Jackson 5)など、当時は売り出す際こういう手法が用いられることがありました。

経緯はともあれ、この作品からセルジオ・メンデスの快進撃が始まりました。

3位「Never Gonna Let You Go」(アルバム:Sergio Mendes(1983))

■曲名:Never Gonna Let You Go

■曲名邦題:愛をもう一度

■アルバム名:Sergio Mendes(1983年)

■アルバム名邦題:セルジオ・メンデス(1983)

■動画リンク:「Never Gonna Let You Go」

セルジオ・メンデスの歴史を大まかにたどると、以下のようになるかもしれません。

ジャズ →ボサノヴァ →ブラジリアン・ソウル →AOR

更に後年はクラブ・ミュージック界隈でもリスペクトを集めていました。

この曲はAOR路線の代表曲です。

ちなみに売れなかったジャズ時代は割愛するとして、彼の最高傑作は時期によって異なります。

・ボサノヴァ →「Herb Alpert Presents Sérgio Mendes & Brasil ’66」

・ブラジリアン・ソウル →「Sérgio Mendes and the New Brasil ’77」

・AOR →「Sergio Mendes(1983)」

かなり大まかですが、60年代はボサノヴァ、70年代はブラジリアン・ソウル、80年代はAORといえるかもしれません。

ただ彼は最新の洗練された音楽を取り入れることが多く、根本は同じという感じがしないでもありません。

ちなみにAOR期はあまりご紹介できませんでしたので、このアルバムの次作「オリンピア(Confetti)」収録の以下の曲を引用したいと思います。

Sergio Mendes – Let’s Give A Little More This Time

4位「Tristeza (Goodbye Sadness)」(アルバム:Look Around)

■曲名:Tristeza (Goodbye Sadness)

■曲名邦題:トリステーザ

■アルバム名:Look Around(1967年)

■アルバム名邦題:ルック・アラウンド~恋のおもかげ

■動画リンク:「Tristeza (Goodbye Sadness)」

現在セルジオ・メンデスについての評価は確立しています。

最初はブラジル音楽を世界に広めた立役者として、その後はクラブ・ミュージックでもレジェンド扱いです。

私は既に評価が確立してからセルジオ・メンデスを聞き始めました。

そのためリアルタイムの評価を知りません。

昔はブラジル音楽を布教する時、漂白し薄めたと非難されたかもしれません。

なぜそう思うかと言うと、昔そういう文章を読んだことがあるからです。

コアな人にとってブラジル音楽のアメリカナイズを苦々しく思う気持ちも分かりますが、私は功績の方がはるかに大きいと感じます。

セルジオ・メンデスが取り上げることによって、ブラジル音楽の特に作曲者の知名度が高まりました。

この曲もハロルド・ロボ(Haroldo Lobo)が書いた曲ですが、ブラジル以外でも広く知られることになりました。

5位「Why」(アルバム:Sérgio Mendes and the New Brasil ’77)

■曲名:Why

■曲名邦題:ホワイ

■アルバム名:Sérgio Mendes and the New Brasil ’77(1977年)

■アルバム名邦題:セルジオ・メンデス&ザ・ニュー・ブラジル´77

■動画リンク:「Why」

私は彼の姿勢について大いに共感しています。

私はこのブログで自分も好みばかり押し付けないようにしています。

もちろん自分も好きなことが大前提ですが、自分の好きな曲オンリーで埋め尽くさないようにしています。

私は音楽好きを増やすためにこのブログを書いているので、自分の好みを一旦置いておき、広く気に入ってもらえそうかを最優先しています。

自分の好みを全く出さないわけではありませんが、アーティストの魅力を伝えることが一番重要ですから。

一方私と比べるのはかなりおこがましいですが、セルジオ・メンデスにも同じような印象を受けます。

私はこの人の音楽に表現者としてのエゴを感じません。

しかし質の高い音楽を生み出すことについては、誰よりも強くこだわっているような。

彼は嫌味なく売れ線の商業音楽を生み出せる人でした。

私は彼の姿勢を見習いたいと思います。

6位「If I Ever Lose This Heaven」(アルバム:Sergio Mendes(1975))

■曲名:If I Ever Lose This Heaven

■曲名邦題:イフ・アイ・エヴァー・ルーズ・ディス・ヘヴン

■アルバム名:Sergio Mendes(1975年)

■アルバム名邦題:セルジオ・メンデス(1975)

■動画リンク:「If I Ever Lose This Heaven」

セルジオ・メンデスには自分で曲を書く作曲家の一面があります。

しかし同時にカバー曲の選曲センスも抜群。

私は記事を書く時、カバー曲が多くなりすぎないよう少し留意しています。

しかしこの人は選曲のセンスが魅力なので、そうした配慮はいらないかもしれません。

音楽に限らず仕事は最善の結果を想定しそこから逆算して、今やるべきことを決定するもの。

彼には良い意味でビジネスマン的な発想があるような気がします。

時にこのブログでは、アーティストの人となりを掘り下げて記事を書くことがあります。

しかしセルジオ・メンデスの人間性について、私はそれほど興味がありません。

人間性を掘り下げる以前に、表面的な印象だけで信頼できる人だと感じさせます。

仕事でも取引先担当者の人柄に深入りしなくても、良い仕事をすると分かればそれで充分みたいな感じに似ています。

7位「Don’t You Worry ‘Bout A Thing」(アルバム:Vintage ’74)

■曲名:Don’t You Worry ‘Bout A Thing

■曲名邦題:くよくよするなよ!

■アルバム名:Vintage ’74(1974年)

■アルバム名邦題:ヴィンテージ’74

■動画リンク:「Don’t You Worry ‘Bout A Thing」

スティーヴィー・ワンダーの曲のカバーです。

原曲をご紹介しておきましょう。

Stevie Wonder – Don’t You Worry ‘Bout A Thing

彼は歌を歌うシンガーではありませんし、ピアニストとしても長いピアノ・ソロをで圧倒するタイプではありません。

私は総合力とバランス感覚に優れた人だと思います。

クインシー・ジョーンズ(Quincy Jones)に似たタイプかもしれません。

さて私はスティーヴィー・ワンダーの音楽について、細部ではドラムの演奏など欠点も見え隠れしていますが、欠点をはるかに上回る魅力があるという印象を受けます。

つまり加点法に強い人。

一方セルジオ・メンデスは欠点を極力少なくして、魅力を残すようなアレンジが多いと思います。

こちらは減点法に強い人。

もちろん両者ともすぐれた音楽を生み出しますが、根本にはこうした違いがあると思っています。

8位「The Look of Love」(アルバム:Look Around)

■曲名:The Look of Love

■曲名邦題:ルック・オブ・ラブ(恋の面影)

■アルバム名:Look Around(1967年)

■アルバム名邦題:ルック・アラウンド~恋のおもかげ

■動画リンク:「The Look of Love」

セルジオ・メンデスが取り上げたカバー曲は、それほどマニアックではありません。

たとえばこの曲はバート・バカラック(Burt Bacharach)の代表曲ですし、他にビートルズ(The Beatles)のカバーもあります。

セルジオ・メンデスは無名曲カバーするタイでプはありません。

誰もが知っている有名曲を、更に完成度の高い曲に仕上げること。

それが彼の方針なのかもしれません。

良い素材を更に良い出来にするシェフに似ているかもしれません。

ちなみに彼はこんな曲も発表しています。

なかにし礼作詞、都倉俊一作曲の「愛されたあとで」という日本語詞のシングル歌謡曲も演奏している。

セルジオ・メンデス&ブラジル77 – 愛されたあとで(THE MAGIC WHEELS)

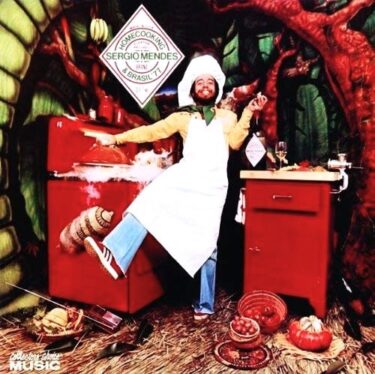

9位「It’s So Obvious That I Love You」(アルバム:Homecooking)

■曲名:It’s So Obvious That I Love You

■アルバム名:Homecooking(1976年)

■アルバム名邦題:ホームクッキング

■動画リンク:「It’s So Obvious That I Love You」

私の考えとは異なりますが、一般に彼らの全盛期は1960年代と言われています。

彼は「Herb Alpert Presents Sérgio Mendes & Brasil ’66」でブレイクしました。

ちなみに1967年にリリースされた次作「Equinox」から1973年の「ラヴ・ミュージック(Love Music)」までの7年間で16枚もアルバムを発表しています。

こういうところからも当時の売れっ子ぶりがうかがえます。

私は1970年代中盤以降が軽視されているように思い、この記事では若干1970年代の曲を多めにしました。

今の時代に彼の魅力をご紹介するとしたら、1970年代の曲の方がいいかもしれません。

それがこの記事における私の小さなこだわり。

このアルバムからもう1曲ご紹介しましょう。

Sergio Mendes – Tell Me In A Whisper

10位「Pretty World」(アルバム:Crystal Illusions)

■曲名:Pretty World

■曲名邦題:プリティ・ワールド

■アルバム名:Crystal Illusions(1969年)

■アルバム名邦題:クリスタル・イリュージョンズ

■動画リンク:「Pretty World」

この頃の彼らは女性ボーカルの曲が多かったように思います。

中でも中核的存在は、この曲で歌っているラニ・ホール(Lani Hall)。

しかしそんな重要な彼女でさえ、サウンドの構成要素の一部みたいに思えてなりません。

セルメンのグループは匿名性が特徴で、その人でなければいけない感じがしません。

実際彼女と似たシンガーはグループにいましたし。

それはセルジオ・メンデス本人でさえも例外ではありません。

セルジオ・メンデスは初期を除いて、ピアニストとして自分をアピールした様子はありません。

作曲者としても自作曲はありますが、目立つのはカバー曲ばかり。

歌も歌いませんし、本職に近い思われる編曲もデイヴ・グルーシン(Dave Grusin)に任せたり、自分が自分がというタイプではなさそうです。

歌わずさほど曲も書かず、ピアニストとして前面に出ず、アレンジを他人に依頼したりプロデュースしないことさえある。

どこに彼の存在意義、個性があるのだろうと不思議に思われるかもしれません。

しかしその代り彼はすばらしい音楽を量産しました。

その事実にこそ、彼の本質的な存在意義があります。

しかも個々の構成要素は必ずしも個性的でなくとも、全体としてはセルジオ・メンデスらしい個性を感じるのが不思議です。

今回の対象時期から外れましたが、1992年彼は「ブラジレイロ(Brasileiro)」という傑作を発表しました。

しかしその作品はカルリーニョス・ブラウン(Carlinhos Brown)ら外部の貢献が大きすぎて、セルジオ・メンデスの作品と言うのがためらわれるほどでした。

しかしその受け皿の大きさこそが、セルジオ・メンデスの器の大きさを示しているかもしれません。

関連記事

■ジルベルト・ジル(Gilberto Gil)の名曲名盤10選

■マルコス・ヴァーリ(Marcos Valle)の名曲名盤12選

■アストラッド・ジルベルト(Astrud Gilberto)の名曲名盤10選

記事一覧

他ブログ・SNS等

■このブログの「トップページ」に戻る

※お気に入りに登録をお願いいたします!

■おとましぐらの音楽ブログ(サブブログ)

※オピニオン記事、企画色の強い記事を連載しています

■おとましぐらnote(おすすめ曲一覧)

※良い曲を1曲単位で厳選してご紹介しています

■おとましぐらXアカウント

※フォローをお願いいたします!