今回はインキュバスのランキングを作成しました。

このバンドは初期の数作以降、音楽性がガラリと変わりました。

ただ変化前と変化後、どちらもすばらしいです。

この記事では彼らのキャリアを振り返ってみました。

- 1 1位「Anna Molly」(アルバム:Light Grenades)

- 2 2位「Drive」(アルバム:Make Yourself)

- 3 3位「Are You In?」(アルバム:Morning View)

- 4 4位「New Skin」(アルバム:S.C.I.E.N.C.E.)

- 5 5位「Promises, Promises」(アルバム:If Not Now, When?)

- 6 6位「Dig」(アルバム:Light Grenades)

- 7 7位「Pardon Me」(アルバム:Make Yourself)

- 8 8位「Megalomaniac」(アルバム:A Crow Left of the Murder…)

- 9 9位「Familiar Faces」(アルバム:8)

- 10 10位「Wish You Were Here」(アルバム:Morning View)

- 11 関連記事

- 12 記事一覧

- 13 他ブログ・SNS等

1位「Anna Molly」(アルバム:Light Grenades)

■曲名:Anna Molly

■曲名邦題:アンナ・モリー

■アルバム名:Light Grenades(2006年)

■アルバム名邦題:ライト・グレネイズ

■動画リンク:「Anna Molly」

「Morning View」と最高傑作の評価を分け合っているアルバムです。

このアルバムで彼らは全米1位を獲得しました。

このアルバム前後の順位は、以下の通りです。

「Morning View」2位

「A Crow Left of the Murder…」2位

「Light Grenades」1位

「If Not Now, When?」2位

2位止まりが多いですね。

これは一番くやしいやつかもしれません。

このアルバムで全米1位を獲得した時は、さぞかしうれしかったことでしょう。

勝因は先行シングルのこの曲の存在だと思います。

この曲のイントロは、彼らの曲でも屈指のカッコよさですし、ボーカルの入りもいいですね。

こんなキャッチーな曲なのに、アルバムの4曲目というのが謎かもしれません。

2位「Drive」(アルバム:Make Yourself)

■曲名:Drive

■曲名邦題:ドライブ

■アルバム名:Make Yourself(1999年)

■アルバム名邦題:メイク・ユアセルフ

■動画リンク:「Drive」

サード・アルバムの曲です。

このアルバムではこの曲が9位を記録し、初のトップテン・ヒットになりました。

アコースティック・ギターとターンテーブルが、とてもいいアクセントになっています。

最後の方で、ブランドン・ボイド(Brandon Boyd)のスキャットもいい感じです。

この曲のヒットによって、彼らはバラードが良いバンドという評価を得ました。

当初の彼らはレッド・ホット・チリ・ペッパーズ(Red Hot Chili Peppers)を目標にしていました。

彼らはこのアルバムからバラードやメロウな曲が増えましたが、それはレッチリの影響かもしれません。

レッチリは「カリフォルニケイション(Californication)」で、メロウな音楽性に変化しました。

この「Make Yourself」のリリースは、1999年10月26日。

一方レッチリの「Californication」は、その少し前の1999年6月8日です。

この変化は彼らにとって大きな転換点となりました。

3位「Are You In?」(アルバム:Morning View)

■曲名:Are You In?

■曲名邦題:アー・ユー・イン?

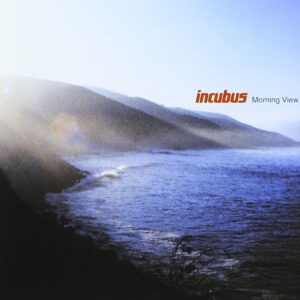

■アルバム名:Morning View(2001年)

■アルバム名邦題:モーニング・ビュー

■動画リンク:「Are You In?」

初期のマルーン5(Maroon 5)っぽい曲かもしれません。

1:07からの気だるくメロウなギターとターンテーブルの絡みもいいですね。

ベースのゴリゴリした音も心地よいです。

ベーシストは、このアルバムを最後に脱退したアレックス・カツニッチ(Alex Katunich)です。

ちなみにこの人はダークランス(Dirk Lance)と呼ばれることもありますが、それは彼のステージ・ネーム。

アレックスは地味なベーシストという立場でありながら、バンド・サウンドの要といえる人でした。

これからスローの曲が増えていったことを考えると、彼の脱退は仕方なかったかもしれません。

この曲でもドラムのホゼ・パシーヤス(Jose Pasillas)との相性が抜群です。

PVはパーティーを舞台としています。

ちなみにPVに本田圭佑に似た人が出てくるので、興味のある方は48秒のところをご覧ください。

4位「New Skin」(アルバム:S.C.I.E.N.C.E.)

■曲名:New Skin

■曲名邦題:ニュー・スキン

■アルバム名:S.C.I.E.N.C.E.(1997)

■アルバム名邦題:S.C.I.E.N.C.E.

■動画リンク:「New Skin」

彼らはこのセカンド・アルバムでメジャーデビューを果たしました。

その前にインディーズ時代の「Fungus Amongus」というアルバムがあります。

私はこのアルバムをセカンド・アルバムと呼ぶことに、ためらいを覚えますが。

「Fungus Amongus」から1曲ご紹介しておきましょう。

Incubus – Take Me to Your Leader

この頃彼らはミクスチャー・ロックをやっていました。

当時から演奏力は評判だったようで、ボーカルの高速ラップも見事です。

その後彼らは成熟度を深めますが、この頃のやんちゃなところにも捨てがたい魅力があります。

5位「Promises, Promises」(アルバム:If Not Now, When?)

■曲名:Promises, Promises

■曲名邦題:プロミセス・プロミセス

■アルバム名:If Not Now, When?(2011年)

■アルバム名邦題:イフ・ノット・ナウ、ウェン?

■動画リンク:「Promises, Promises」

彼らは「Drive」が大ヒットしました。

一度スローで売れると、同じ路線の曲を求められるようになるものです。

彼らはこのアルバムで観念したのか、それとも開き直ったのか、ほとんどの曲をスローで固めました。

問題は曲の出来です。

少しダレるところもありますが、全体としては高水準に仕上がっています。

2:54から静かにゆらめくギターもいいですね。

この前年、ボーカルのブランドン・ボイド(Brandon Boyd)は、初のソロアルバム「The Wild Trapeze」をリリースしました。

私はこのアルバムを聞いた時、彼のソロ・アルバムと同様物足りないと思いました。

私は彼のボーカルが好きですが、バンド・サウンドの中で聞きたいと思っています。

6位「Dig」(アルバム:Light Grenades)

■曲名:Dig

■曲名邦題:ディグ

■アルバム名:Light Grenades(2006年)

■アルバム名邦題:ライト・グレネイズ

■動画リンク:「Dig」

この曲は歌詞にご注目ください。

こんな内容です。

誰もが弱さを抱えている

弱さゆえ、エゴが強くなってしまう

そんな時はどうか指摘してほしい

君とはそんな関係でありたい

この曲はPVを公募したことが話題になりました。

その結果採用されたのが、このプロモーション・ビデオです。

曲名の「Dig」とはどういう意味なのか、PVを見るとよく分かります。

作詞作曲のクレジットはバンド名義なので、誰が歌詞を書いたのかは正確に判りません。

しかしブランドンが歌詞を書いた曲が多いと言われています。

ブランドンは作家としても、3冊の本を出版しています。

7位「Pardon Me」(アルバム:Make Yourself)

■曲名:Pardon Me

■曲名邦題:パードン・ミー

■アルバム名:Make Yourself(1999年)

■アルバム名邦題:メイク・ユアセルフ

■動画リンク:「Pardon Me」

曲名の「Pardon Me」とは「すみません」という意味です。

何をいきなり謝っているのといる感じですが、歌詞には「俺が爆発しても許してくれ」あります。

おだやかな曲ではなさそうですね。

当時彼らは念願のデビューを果たして、ツアーに明け暮れて、ようやく戻ったブランドンに待ち受けていたのは、7年来の恋人の浮気でした。

また彼は祖母と親友が亡くなっていたことを始めて知りました。

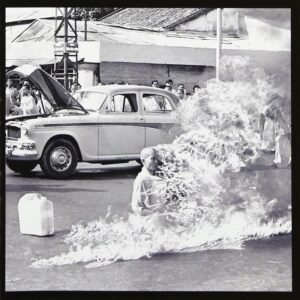

そんなある日彼は、自分の意思で身体に火を点けた男性の写真を見て、この曲を書くことにしたそうです。

レイジ・アゲインスト・ザ・マシーン(Rage Against the Machine)のファーストみたいな感じかもしれません。

1:16からターンテーブルのDJキルモア(DJ Kilmore)のスキルが光っていますね。

DJキルモアは、DJライフ(DJ Lyfe)の後任として加入したターンテーブリストですが、前任者に負けないスキルの持ち主です。

ブランドン・ボイドは、188cmという長身の超絶イケメンです。

この後彼は世界的な大スターになりました。

浮気をした彼女は軽率な判断により大きな魚を逃がしたかもしれません。

8位「Megalomaniac」(アルバム:A Crow Left of the Murder…)

■曲名:Megalomaniac

■曲名邦題:メガロマニアック

■アルバム名:A Crow Left of the Murder…(2004年)

■アルバム名邦題:ア・クロウ・レフト・オヴ・ザ・マーダー

■動画リンク:「Megalomaniac」

叙情的に始まるイントロのギターは、幾分ニルヴァーナを思わせます。

パール・ジャム(Pearl Jam)などの仕事で有名なブレンダン・オブライエン(Brendan O’Brien)がプロデューサーであることが影響しているのかもしれません。

またこのアルバムからは新ベーシスト、ベン・ケニー(Ben Kenne)が加入しました。

さてアルバム名は「殺されて残されたカラス」で、曲名は「誇大妄想狂」という意味です。

ひょっとして当時メンバーのメンタルがやばかったのではないかと思って調べてみましたが、そういう背景はなさそうです。

当時のインタビューを引用しておきましょう

ブランドン・ボイドの発言です。

僕たちはいま、新天地を開いている気がしてるんだ。

独自のスタイル、独自の音楽に向かって大きな一歩を踏み出したっていうか。

商業的に成功するための青写真なんてないし、生き残ろうと思っていたわけでもない。

やりたいことを正直にやって、新しいものを生み出す実験精神が大事だったんだ。

前作まで彼らは自らに変化を強いてきましたが、このアルバムでは単純にやりたいことをやっているようです。

9位「Familiar Faces」(アルバム:8)

■曲名:Familiar Faces

■曲名邦題:ファミリアー・フェイセス

■アルバム名:8(2017年)

■アルバム名邦題:8

■動画リンク:「Familiar Faces」

現時点の最新作の曲です。

アルバム全体としては、少しポップになったかもしれません。

その傾向を代表するのがこの曲。

エフェクターのせいか、ギターはU2のエッジを思わせるところがありますね。

彼らは今時のバンドらしく、長いギターソロが中心のバンドではありません。

良くも悪くも今の音楽は、ギターが中心ではなくなっています。

しかしその代わりにギタリストには、多様なサウンドへの対応力が必要とされる傾向があります。

その点マイク・アインジガー(Mike Einziger)は、うってつけの人かもしれません。

彼はギタリストとして様々なスタイルの演奏ができますし、オーケストラのアレンジまでできる万能タイプですから。

極めて現代的なギタリストといえるでしょう。

10位「Wish You Were Here」(アルバム:Morning View)

■曲名:Wish You Were Here

■曲名邦題:ウィッシュ・ユー・ワー・ヒア

■アルバム名:Morning View(2001年)

■アルバム名邦題:モーニング・ビュー

■動画リンク:「Wish You Were Here」

彼らの初期の変遷は、単なる音楽性の変化ではありません。

コアな魅力が変質しています。

初期のラップ・メタル路線では、外的な音の刺激が特徴でした。

しかしその後は噛めば噛むほど味わいが出る、内側から温めるタイプに変わりました。

それを代表するのが、この曲です。

このアルバムはナチュラルでオーガニックな感じがします。

アルバム・ジャケットも音楽性をよく表していますね。

彼らの魅力の一端は歌詞にあり、私はこの曲の歌詞を最も気に入っています。

舞台はどこかの海辺。

主人公は体の重さがないかのようにふるまっておどけたり、飛来したUFOを数えたりしていて、楽しい時間を過ごしています。

ふと主人公はこう思います。

今この瞬間、俺はとても幸せだ。

しかし俺の手は虚空をさまよい、お前を求めている。

お前もここにいたらいいのにな。

関連記事

■リンキン・パーク(Linkin Park)の名曲名盤10選

記事一覧

他ブログ・SNS等

■このブログの「トップページ」に戻る

※お気に入りに登録をお願いいたします!

■おとましぐらの音楽ブログ(サブブログ)

※オピニオン記事、企画色の強い記事を連載しています

■note(ジャンル別おすすめ曲一覧)

※選りすぐりの名曲を1曲単位でご紹介しています

■おとましぐらXアカウント

※フォローをお願いいたします!