今回はケヴィン・エアーズのランキングを作成しました。

彼は万人受けするタイプのアーティストではありません。

アヴァンギャルドな初期の作品は特に。

ただ一方で彼にはポップな面もあって、この記事ではそこに焦点を当ててみました。

その合間に初期の聞きやすい曲を織り交ぜています。

- 1 1位「Blaming It All on Love」(アルバム:Rainbow Takeaway)

- 2 2位「Song for Insane Times」(アルバム:Joy of a Toy)

- 3 3位「Strange Song」(アルバム:Rainbow Takeaway)

- 4 4位「Hymn」(アルバム:Bananamour)

- 5 5位「Farewell Again」(アルバム:Sweet Deceiver)

- 6 6位「May I?」(アルバム:Shooting at the Moon)

- 7 7位「Shouting in a Bucket Blues」(アルバム:June 1, 1974)

- 8 8位「Love’s Gonna Turn You Round」(アルバム:Yes We Have No Mananas)

- 9 9位「I’m So Tired」(アルバム:That’s What You Get Babe)

- 10 10位「Whatevershebringswesing」(アルバム:Whatevershebringswesing)

- 11 関連記事

- 12 記事一覧

- 13 他ブログ・SNS等

1位「Blaming It All on Love」(アルバム:Rainbow Takeaway)

■曲名:Blaming It All on Love

■曲名邦題:ブレイミング・イット・オール・オン・ラヴ

■アルバム名:Rainbow Takeaway(1978年)

■アルバム名邦題:レインボウ・テイクアウェイ

■動画リンク:「Blaming It All on Love」

この曲はボサノヴァ、フリー・ソウル、もしくはAORが好きな人におすすめできるかもしれません。

私は初期3作が好きですが、それ以降では特にこのアルバムの出来が良いと思います。

既に前作の時点でポップ路線に舵を切っていましたが、このアルバムは更にそれを一歩進めた感じがします。

このアルバムの立役者は、プロデューサーのアンソニー・ムーア(Anthony Moore)。

彼はスラップ・ハッピー(Slapp Happy)というアヴァンポップ・バンドのメンバーで、前衛とポップの両面に造詣が深い人です。

このアルバムには、こういう聞きやすい曲もある一方で「ア・ビュー・フロム・ザ・マウンテン(A View from the Mountain)」のように実験的な曲も収録されています。

そのさじ加減は絶妙で、単に聞きやすくなっただけではありません。

2位「Song for Insane Times」(アルバム:Joy of a Toy)

■曲名:Song for Insane Times

■曲名邦題:狂気の歌

■アルバム名:Joy of a Toy(1969年)

■アルバム名邦題:おもちゃの歓び

■動画リンク:「Song for Insane Times」

ファースト・アルバムの曲です。

この作品では「続・おもちゃの歓び(Joy of a Toy Continued)」「ぶらんこの少女(Girl on a Swing)」「レディ・レイチェル(The Lady Rachel)」あたりの曲が有名です。

どれも良い曲ですが、私はケヴィン初心者の方にこの曲を推します。

比較的聞きやすいですし、曲名ほど狂気は感じません。

ケヴィンはカンタベリー・ロック(Canterbury Rock)を代表するバンド、ソフト・マシーン(Soft Machine)の元メンバーでした。

どうやら円満脱退だったようで、このアルバムではソフト・マシーンのメンバーがサポートしています。

まずロバート・ワイアット(Robert Wyatt)のドラムがすばらしいですね。

あと3:05からのデヴィッド・ベッドフォード(David Bedford)のピアノと、マイク・ラトリッジ(Mike Ratledge)のハモンド・オルガンの絡みも聞きごたえがあります。

3位「Strange Song」(アルバム:Rainbow Takeaway)

■曲名:Strange Song

■曲名邦題:ストレンジ・ソング

■アルバム名:Rainbow Takeaway(1978年)

■アルバム名邦題:レインボウ・テイクアウェイ

■動画リンク:「Strange Song」

彼は1970年代後半からポップな曲が増えました。

ポップ路線になるとコアなファンは難色を示すものですが、この人の場合は少し事情が異なるかもしれません。

というのは彼の理解者であればあるほど、元々彼がポップな資質の持ち主であることはご存知のはずですから。

以前から聞きやすい音楽とはいえませんでしたが、根底にはポップな部分が見え隠れしていました。

後期にはそれが表に現れてきただけです。

グラハム・プレスケット(Graham Preskett)のヴァイオリンが、この曲に気品高さを加えています。

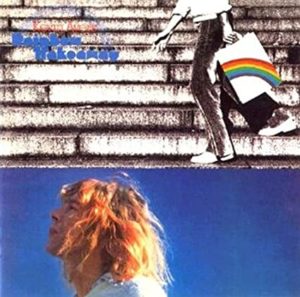

このアルバムは「Rainbow Takeaway」というタイトルですが、直訳すると「虹を持ち帰り」といった感じでしょうか。

アルバム・ジャケットを見ると、虹がプリントされたバックを持っています。

紙バックっぽいですが(笑)。

それとジャケットの上下を分割して逆にした構図も、いささか変かもしれません。

こんな風にどこまで天然でどこまで計算しているのか分からないところも、この人らしいと思います。

4位「Hymn」(アルバム:Bananamour)

■曲名:Hymn

■曲名邦題:ヒム

■アルバム名:Bananamour(1973年)

■アルバム名邦題:いとしのバナナ

■動画リンク:「Hymn」

このアルバムは「Bananamour」という造語のタイトルです。

邦題は「いとしのバナナ」ですが、直訳では「バナナ愛」といったところでしょうか。

ちなみに元々このアルバムは「Banana Follies」というミュージカルのために書かれた曲が収録されています。

最初からバナナがテーマだったのですね。

この人はバナナが大好きすぎて、常にバナナをアピールしています(笑)。

「ミスター・クール(Mr.Cool)」という曲でも唐突にバナナを連呼していますし、「グールー・バナナ(Guru Banana)」つまり「導師バナナ」という曲もあります。

ちなみに彼が主催しているプロダクションの名前もバナナ・プロダクション。

さてこの曲は「Hymn」つまり「讃美歌」というタイトルです。

この曲はヴェルヴェット・アンダーグラウンド・アンド・ニコ(The Velvet Underground and Nico)で有名なニコ(Nico)に向けて書かれた曲だと言われています。

ただ歌詞を読む限り、讃美しているようには思えません。

何があったのかは分かりませんが「あなたはもっと学んで、物事の見方を変えなければいけない」という一節があります。

バナナ愛をテーマにしたアルバムでニコに苦言を呈しているのも、やはりどこかしら奇妙かもしれません。

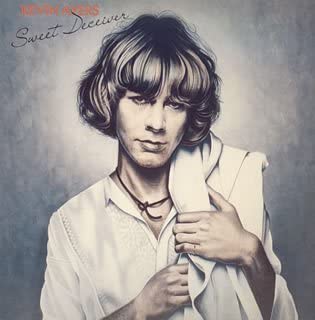

5位「Farewell Again」(アルバム:Sweet Deceiver)

■曲名:Farewell Again

■曲名邦題:フェアウェル・アゲイン

■アルバム名:Sweet Deceiver(1975年)

■アルバム名邦題:スウィート・デシーヴァー

■動画リンク:「Farewell Again」

彼は前作から大手のアイランド・レコード(Island Records)に移籍しました。

彼はかなりの美形ですから、初期のデヴィッド・ボウイ(David Bowie)のようなトリック・スター的なポジションを期待されていたようです。

ただ前作の「夢博士の告白(The Confessions of Dr. Dream and Other Stories)」はプログレっぽい良曲があるものの、方向性に迷いがあるように感じられました。

その点こちらは売り方が定まってきた感じがします。

さてアイランド・レコードは、以前所属していたハーヴェスト・レコード(Harvest Records)に比べて、潤沢な資金力がありました。

潤沢な予算は、共演メンバーにも表れています。

前作のライブ・アルバムでは豪華なゲストを呼んでいますし、このアルバムではエルトン・ジョン(Elton John)がピアノで参加していて、話題づくりに一役買っています。

ちなみにエルトンはゲイであることを公言しています。

ただケヴィンの回想によると、エルトンはケヴィンを自分好みにしようとしたようですが。

6位「May I?」(アルバム:Shooting at the Moon)

■曲名:May I?

■曲名邦題:メイ・アイ

■アルバム名:Shooting at the Moon(1970年)

■アルバム名邦題:月に撃つ

■動画リンク:「May I?」

初期の彼はサイケ・ポップとでもいえそうな音楽をやっていました。

初期の曲はアヴァンギャルドでポップな一方、内向的でダウナーなところが魅力でした。

どことなく閉鎖的な感じもしましたが、その分親密さが感じられたものです。

かなり病みつき度が高い音楽といえるかもしれません。

たとえばこの曲の1:47からをお聞きください。

私はこういう厭世的な部分も大好きですが、人にすすめる時には少々ためらいを覚えます。

それでもおすすめしているわけですが(笑)。

さてこの時期彼をサポートしていたのは、ザ・ホール・ワールド(The Whole World)と呼ばれるバンドでした。

あのマイク・オールドフィールド(Mike Oldfield)もメンバーの1人で、この曲ではアシッド・フォーク風のギターを弾いています。

涅槃の一歩手前でダウナー・トリップさせてくれる曲です。

7位「Shouting in a Bucket Blues」(アルバム:June 1, 1974)

■曲名:Shouting in a Bucket Blues

■曲名邦題:バケツに叫ぶブルース

■アルバム名:June 1, 1974(1974年)

■アルバム名邦題:悪魔の申し子たち – その歴史的集会より

■動画リンク:「Shouting in a Bucket Blues」

まずアルバム邦題からして異様です。

「悪魔の申し子たち – その歴史的集会より」とは何でしょうか。答えは参加メンバーにあります。

A面:ブライアン・イーノ(Brian Eno)、ジョン・ケイル(John Cale)、ニコ

B面:ケヴィン・エアーズ

以上が悪魔の申し子たち一同です。

まあ似たようなイメージの人を集めたので「集会」なのでしょう。

このアルバムで特に暗黒度が高いのは、ニコによるドアーズ(The Doors)の「ジ・エンド(The End)」をカバーです。

何かが憑依しているかみたいな曲ですが、結構私は好きです。

ニコ、ジョン・ケイル、ブライアン・イーノのファン層に、ケヴィンをアピールしたいとの意図があったかもしれません。

決して聞きやすくないA面を聞いた後、相対的に暗黒度の低いケヴィンの曲でホッとさせる流れだったような。

ケヴィンによるB面は、演奏面で充実した楽曲が並んでいます。

この曲でも3:01からのオリー・ハルソール(Ollie Halsall)のギター・ソロは特にすばらしく、このアルバムに新鮮な空気を吹き込んでいます。

オリーは元々パトゥ(Patto)というバンドのギターだった人。

1970年代後半のケヴィンの相棒といえる人です。

8位「Love’s Gonna Turn You Round」(アルバム:Yes We Have No Mananas)

■曲名:Love’s Gonna Turn You Round

■曲名邦題:恋に夢中

■アルバム名:Yes We Have No Mananas(1976年)

■アルバム名邦題:きょうはマニャーナで

■動画リンク:「Love’s Gonna Turn You Round」

このアルバムから彼はアイランド・レコードを離れ、元々在籍していたハーヴェスト・レコードに戻りました。

若干曲が小粒かなという気もしますが、ストレンジ・ポップの名盤だと思います。

彼の音楽はよくニッチ・ポップとかストレンジ・ポップと言われています。

ストレンジ・ポップとは、ヒットしそうなポップスとは少し違ったタイプのポップスのこと。

商業音楽としてはおかしなところがあったり、過剰だったり、どこかアピールの仕方を間違えているような。

この曲もポップですが、一般大衆の方を向いていない感じがしないでしょうか。

まずイントロでのつかみからして微妙ですが、これは商業ポップスとしては致命的かもしれません。

ただこの人を好きになると、そういう商業的なツメの甘ささえ魅力的に思えてきます。

9位「I’m So Tired」(アルバム:That’s What You Get Babe)

■曲名:I’m So Tired

■曲名邦題:アイム・ソー・タイアード

■アルバム名:That’s What You Get Babe(1980年)

■アルバム名邦題:ザッツ・ホワット・ユー・ゲット・ベイブ

■動画リンク:「I’m So Tired」

1980年にリリースされたアルバムからご紹介します。

このアルバムではロック色の強い作風に変化しました。

ちなみに私は次作「Diamond Jack and the Queen of Pain」を聞いたことがありません。

ただ駄作と言われていて、廃盤になって久しいのに再発はされていません。

どうやらこのアルバムまでを一区切りと考えた方が良さそうです。

さてこの記事を書いていて、改めて思ったことがあります。

彼の歌をヘタウマと言う人もいますが、おそらくそれは脱力して歌っているからで、言われるほど下手とは思いません。

ただ声質が地味な印象はぬぐえません。

その声質がうまくハマる曲もあるので必ずしも弱点とは言いませんが、演奏で変化や彩りを加える必要があるように思います。

たとえばこの曲のように。

この曲ではグラハム・プレスケット(Graham Preskett)のマンドリンが大きくフィーチャーされています。

心なしかケヴィンの声も明るく感じられますね。

10位「Whatevershebringswesing」(アルバム:Whatevershebringswesing)

■曲名:Whatevershebringswesing

■曲名邦題:彼女のすべてを歌に

■アルバム名:Whatevershebringswesing(1971年)

■アルバム名邦題:彼女のすべてを歌に

■動画リンク:「Whatevershebringswesing」

この曲は本来10位に置く曲ではありません。

長い曲ということもありますが、幸せな余韻が残したいと思って、あえて最後に配置してみました。

この曲は「Whatevershebringswesing」という曲名ですが、分割してみると「What ever she brings we sing」。

邦題は「彼女のすべてを歌に」は、シンプルで良い翻訳だと思います。

ここでの彼の主張は極めてシンプルで「人生を楽しもう」ということ。

この曲でもワインを飲んで、楽しい時間を過ごそうではないかと歌われています。

この人は根っからのボヘミアン気質で、最初に放浪の旅に出たのはわずか16歳の時です。

それから彼は世界中を放浪しながら、自由人として人生を謳歌しました。

我々が旅行を楽しむのと同じ感覚で、人生を楽しんでいたのかもしれません。

彼の最後について引用しておきましょう。

2013年2月18日、フランスの自宅で死去。68歳歿。枕元には「燃えないと、輝くことはできない」というメモがあったという。

意味深な言葉ですが、最後の瞬間まで人生を楽しもうとしていた感じがしないでしょうか。

関連記事

■プロコル・ハルム(Procol Harum)の名曲名盤10選

記事一覧

他ブログ・SNS等

■このブログの「トップページ」に戻る

※お気に入りに登録をお願いいたします!

■おとましぐらの音楽ブログ(サブブログ)

※オピニオン記事、企画色の強い記事を連載しています

■note(ジャンル別おすすめ曲一覧)

※選りすぐりの名曲を1曲単位でご紹介しています

■おとましぐらXアカウント

※フォローをお願いいたします!