今回はマルコス・ヴァーリのランキングを作成しました。

この人は天性のメロデイメイカーです。

ボサノヴァから出てきた人ですが、その後はかなりバラエティに富んだ曲を発表しています。

この記事では、1983年くらいまでを対象に選曲してみました。

- 1 1位「Meu Heroi」(アルバム:Marcos Valle(1974))

- 2 2位「Pigmaliao」(アルバム:Marcos Valle(1970))

- 3 3位「Flamengo Ate Morrer」(アルバム:Previsao Do Tempo)

- 4 4位「No Rumo Do Sol」(アルバム:Marcos Valle(1974))

- 5 5位「Pelas Ruas Do Recife」(アルバム:Viola Enluarada)

- 6 6位「Mustang cor de Sangue」(アルバム:Mustang cor de Sangue)

- 7 7位「Ele e Ela」(アルバム:Marcos Valle(1970))

- 8 8位「Seu Encanto」(アルバム:O Compositor e o Cantor)

- 9 9位「Paz E Futebol」(アルバム:Garra)

- 10 10位「Batucada」(アルバム:Samba ’68)

- 11 11位「A Paraiba Nao E Chicago」(アルバム:Vontade de Rever Voce)

- 12 12位「Estrelar」(アルバム:Marcos Valle(1983))

- 13 関連記事

- 14 記事一覧

- 15 他ブログ・SNS等

1位「Meu Heroi」(アルバム:Marcos Valle(1974))

■曲名: Meu Heroi

■曲名邦題:メウ・エロイ(僕のヒーロー)

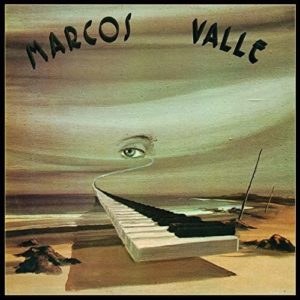

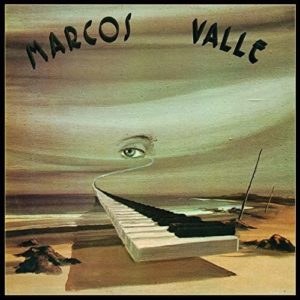

■アルバム名:Marcos Valle(1974年)

■アルバム名邦題:マルコス・ヴァーリ(1974)

■動画リンク:「Meu Heroi」

彼のヒーロー像について歌われた曲です。

彼にとっての英雄はケンカに強い人ではなく、人を愛することができる人とのこと。

確かにこの人には攻撃的な性向を感じません。

すぐれたアーティストの中には、貧しい境遇からはい上がるために戦わなければいけなかった人や、メッセージ性を重視する人もいます。

しかしこの人は本来そういうタイプの人ではありません。

裕福な家に生まれ、人懐こく誰からも愛されるタイプの人です。

彼は負の感情の裏打ちなしに、美しいメロディを書いて人を魅了してしまいます。

この曲は当時の軍事政権を批判した曲かもしれません。

しかし美しいメロディはその主張を上回っているかもしれません。

2位「Pigmaliao」(アルバム:Marcos Valle(1970))

■曲名:Pigmaliao

■曲名邦題:ピグマリアォン

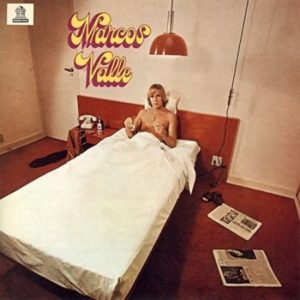

■アルバム名:Marcos Valle(1970年)

■アルバム名邦題:マルコス・ヴァーリ(1970)

■動画リンク:「Pigmaliao」

ウマス&オウトラス(Umas & Outras)のカバー・バージョンで知られている曲です。

イントロのストリングスは少し長めですが、46秒からのメロディはご存じの方も多いかもしれません。

ちなみにピグマリアォンとは、ギリシア神話に出てくる王の名前です。

ピグマリアォン王は理想の女性像を彫った後、その像に恋をしてしまいます。

当然人間と彫刻の間に、恋愛関係が成立するはずがありません。

しかし見かねた神様が彫刻に命を吹き込んで、やっと2人は結ばれたという神話があります。

ある意味、究極の愛といえるでしょう。

この曲はそうしたテーマにふさわしい、とてもロマンティックな仕上がりです。

この頃はボサノヴァから脱した時期ですが、その分ジャズや映画音楽の影響が強くなってきたように思います。

彼は特に歌がうまい人ではありません。

しかし線が細く頼り投げなボーカルには、不思議な魅力があります。

特に2分過ぎからのスキャットは、短いですが一番の聞きどころです。

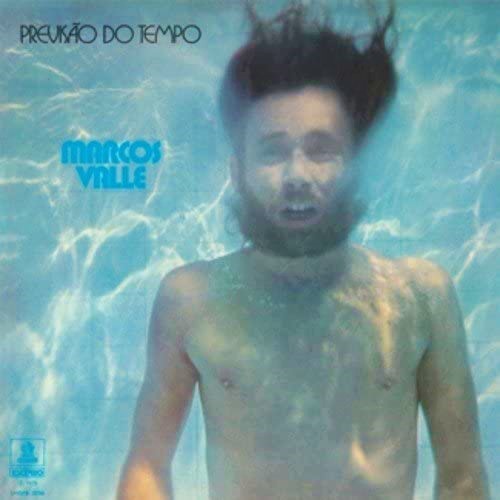

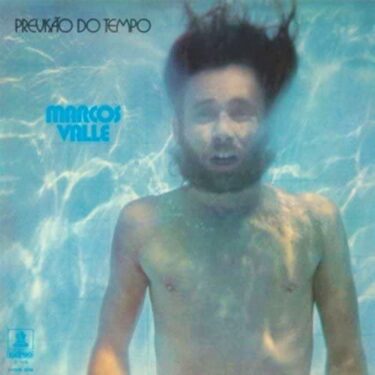

3位「Flamengo Ate Morrer」(アルバム:Previsao Do Tempo)

■曲名:Flamengo Ate Morrer

■曲名邦題:死ぬまでフラメンゴ

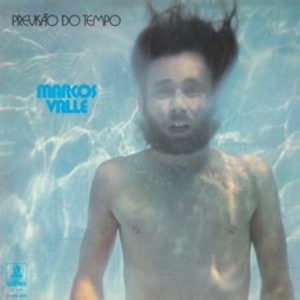

■アルバム名:Previsao Do Tempo(1973年)

■アルバム名邦題:プレヴィザォン・ド・テンポ

■動画リンク:「Flamengo Ate Morrer」

このアルバムは彼の代表作と呼ばれています。

ただ当時評価されたのではなく、後年の再評価によって名盤としての評価を得ています。

それに彼のアルバムの中では異色作かもしれません。

このアルバムでは従来以上に浮遊感が漂っています。

その浮遊した感覚がとても心地良く、ふわふわした音像は病みつき度が高いです。

またこの曲には色々な音が散りばめられている一方、音の輪郭があいまいに感じられないでしょうか。

以前はストリングスやホーンなどを含め、よりサウンドが明確でメリハリがありました。

一方この曲では、様々な音が溶け込んでいるようなところがあります。

派手なストリングスやホーンなどの衣も取り去ると、彼の音楽はこんな風になるのですね。

このアルバム・ジャケットみたいな曲ではないでしょうか。

4位「No Rumo Do Sol」(アルバム:Marcos Valle(1974))

■曲名:No Rumo Do Sol

■曲名邦題:ノ・フーモ・ド・ソル(太陽に向かって)

■アルバム名:Marcos Valle(1974年)

■アルバム名邦題:マルコス・ヴァーリ(1974)

■動画リンク:「No Rumo Do Sol」

一般に名曲の多くはシリアスな曲が多いかもしれません。

一方この人の曲は、そうした音楽とは少し趣きが異なっているように思います。

ただこの曲は、彼の中でも曲調がシリアス寄りです。

「太陽に向かって」という曲名ですが、僕には翼があって太陽に向かって空高く飛んでいきたいという内容です。

当時のブラジルは軍事独裁政権下で、表現する上で様々な制限が課せられていました。

マルコス・ヴァーリは、あまりおおっぴらに政治思想を主張するタイプではありません。

「Viola Enluarada」で、少し政治的な主張を匂わせたぐらいです。

ただこの曲の背景には、当時の閉塞した状況があったのかもしれません。

5位「Pelas Ruas Do Recife」(アルバム:Viola Enluarada)

■曲名:Pelas Ruas Do Recife

■曲名邦題:ペラス・ファス・ド・ヘシーフィ(ヘシーフェの街角で)

■アルバム名:Viola Enluarada(1968年)

■アルバム名邦題:ヴィオラ・エンルアラーダ

■動画リンク:「Pelas Ruas Do Recife」

この人は比較的早い時期から高く評価され、この頃には既にボサノヴァ歌手として広く知られていました。

その後彼はアメリカに活動の舞台を移し、アメリカナイズされた「Samba ’68」を発表しました。

しかし彼はホームシックにかかりブラジルに帰国すると、このアルバムを製作しました。

彼がアメリカに招かれたのは、当時アメリカではボサノヴァが流行っていたからです。

しかしブラジルに帰った彼は、このアルバムで脱ボサノヴァ試みました。

このアルバムは、タイトル曲が最も有名です。

そちらも捨てがたいので、リンクを貼っておきましょう。

Marcos Valle – Viola Enluarada

上記の曲ではミルトン・ナシメント(Milton Nascimento)の参加が話題になりました。

ミルトンはミナス系の人で、ボサノヴァとは少し違った作風の人です。

この後彼はアルバム毎に音楽性を変えていきながら、音楽的に試行錯誤していきました。

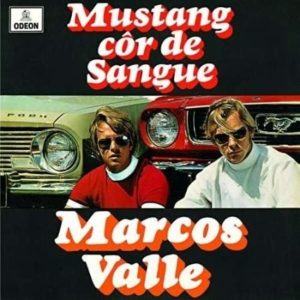

6位「Mustang cor de Sangue」(アルバム:Mustang cor de Sangue)

■曲名:Mustang cor de Sangue

■曲名邦題:ムスタンギ・コール・ヂ・サンギ

■アルバム名:Mustang cor de Sangue(1969年)

■アルバム名邦題:ムスタンギ・コール・ヂ・サンギ

■動画リンク:「Mustang cor de Sangue」

このアルバムで奔放なポップセンスが開花しました。

特にこの1曲目は、まるでおもちゃ箱をひっくり返したかような楽しい曲ではないでしょうか。

曲名の「Mustang cor de Sangue」で、「血の色のムスタング」という意味らしいです。

「ムスタング」とはフォード社製の自動車で、ジャケットの後ろにフロント部分が写っていますね。

さて彼のアルバムを追いかけていくと、特に1970年代はめまぐるしくアプローチを変えています。

前作「Viola Enluarada」ではスローで味わい深い曲が多く、ブラジル色が濃いアルバムでした。

一方このアルバムは正反対といえるかもしれません。

ビートルズなど欧米のポップスに影響を受けたように思われる曲が並んでいます。

アレンジなどは、A&Mあたりの影響が感じられてほほえましいほどです。

7位「Ele e Ela」(アルバム:Marcos Valle(1970))

■曲名:Ele e Ela

■曲名邦題:エリ・イ・エラ

■アルバム名:Marcos Valle(1970年)

■アルバム名邦題:マルコス・ヴァーリ(1970)

■動画リンク:「Ele e Ela」

再度ロマンティックな曲をご紹介しましょう。

まるで当時のイタリア映画で使われそうなボッサ・ナンバーではないでしょうか。

この人は天性のメロディメイカーです。

中にはバート・バカラック(Burt Bacharach)やジミー・ウェッブ(Jimmy Webb)と同格の評価をする人もいます。

しかし私は少し違う意見を持っています。

それらの人たちが職業作家として安定して高品質の曲を生み出したのに対して、マルコス・ヴァーリの曲は創作ペースや品質にばらつきがあります。

良くも悪くも気まぐれで、波が多いタイプといえるでしょう。

しかし本領を発揮した時の彼は、上記の偉大な作曲家に肩を並べる存在だと思います。

この冒頭の優雅なメロディなどは、限られた人にしか書けないようなひらめきを感じます。

この人の最高の曲はモーツァルトのように、苦心して絞り出したようなところがありません。

8位「Seu Encanto」(アルバム:O Compositor e o Cantor)

■曲名:Seu Encanto

■曲名邦題:君の魅力

■アルバム名:O Compositor e o Cantor(1965年)

■アルバム名邦題:シンガー・ソングライター

■動画リンク:「Seu Encanto」

セカンド・アルバムからの曲です。

ブラジル音楽を聞いていて困るのは、同じ曲でも原曲と曲名が違うことが多いということ。

多くは英語とポルトガル語の違いに由来しますが、ポルトガル語の曲名でも変えている場合があります。

この曲は「The Face I Love」という英語の曲名で有名です。

しかしこのアルバムではポルトガルの曲名になっているので、実際聞いてみないと気づきません。

またオリジナルの曲名を思い出せなくて、考え込んでしまうこともあります。

このアルバムの邦題は「シンガー・ソングライター」です。

ファースト・アルバム「Samba Demais」に比べて、曲の水準が著しく向上しています。

ボサノヴァ時代の有名曲「サマー・サンバ(Summer Samba)」も収録されていますが、そちらも「サンバ・ヂ・ヴェラォン(Samba De Verao)」と曲名が違います(苦笑)

ボサノヴァ時代のアルバムでは「Samba ’68」というアルバムが有名ですが、私はこちらの方が好きです。

この地味さが本来のボサノヴァという気がしますし、エウミール・デオダート(Eumir Deodato)のアレンジも聞きものです。

9位「Paz E Futebol」(アルバム:Garra)

■曲名:Paz E Futebol

■曲名邦題:パス・イ・フチボル(平和なサッカー)

■アルバム名:Garra(1971年)

■アルバム名邦題:ガーハ

■動画リンク:「Paz E Futebol」

この頃の彼は、良い意味でアルバム内容がとっ散らかっていました。

特にこのアルバムはおもちゃ箱をひっくり返したような魅力があります。

どれも楽しい曲ばかりで、聞いていて楽しいことこの上ありません。

この時期の彼は絶好調でした。

それは創作ペースの速さからもうかがえます。

彼は1968年から1974年まで毎年アルバムをリリースしていました。

一方でテレビ向けサントラを数多く手掛けていました。参考にまで主だったものを、リストアップしておきましょう。

・1969年「Veu De Nova(ヴィヴ・ヂ・ノイヴァ(~花嫁のヴェール))」

・1970年「Pigmaliao 70(ピグマリオン 70)」

・1972年「Selva De Pedra(セルヴァ・ヂ・ペドラ)」

・1973年「Os Ossos Do Barao(オス・オッソス・ド・バローン)」

・1974年「Vila Sesamo(ヴィラ・セサモ)」

彼が全ての曲を提供しているわけではありませんが、それにしてもすごいペースですね。

オリジナル・アルバムを含めると、毎年2枚ぐらいのペースでした。

ちなみに1968年はオリジナル・アルバムを2枚リリースしていますし、本来は多作な人なのですね。

10位「Batucada」(アルバム:Samba ’68)

■曲名:Batucada

■曲名邦題:バトゥカーダ

■アルバム名:Samba ’68(1968年)

■アルバム名邦題:サンバ’68

■動画リンク:「Batucada」

今回の中で最もボサノヴァっぽい曲です。

このアルバムでは「So Nice (Summer Samba)」の方が有名ですが、私の好みではこちらを選びます。

とはいえ「So Nice (Summer Samba)」も捨てがたいので、リンクを貼っておきましょう。

Marcos Valle – So Nice (Summer Samba)

このアルバムのポイントは、2つあります。

まずこれまでの彼の代表曲を、英語でリメイクしたこと。

彼は渡米後、セルジオ・メンデス(Sergio Mendes)と一緒に活動していた時期があるようですが、この曲からも似た方向性を感じます。

このアルバムはアメリカの巨大マーケットを攻略すべく製作されました。

ただ単なるリメイクではありません。

2つ目のポイントは、当時の妻アナ・マリア(Ana Maria)が参加していること。

その作戦は成功し、以前のアルバムにはない華やさが高く評価され、アメリカでの彼の人気を決定的なものにしました。

11位「A Paraiba Nao E Chicago」(アルバム:Vontade de Rever Voce)

■曲名:A Paraiba Nao E Chicago

■曲名邦題:パライーバはシカゴじゃない

■アルバム名:Vontade de Rever Voce(1981年)

■アルバム名邦題:ヴォンタージ・ジ・レヴェール・ヴォセ

■動画リンク:「A Paraiba Nao E Chicago」

先程申し上げたように彼はハイペースで仕事をこなしていましたが、その後ぱったりと活動が途絶えます。

1974年から1981年は、作品を発表していません。

多忙な時期の後しばらく創作が途絶える大瀧詠一状態です。

大瀧詠一は野球、この人はサーフィンという違いはありますが。

ちなみに彼は他にも7年間の空白があったりなど、かなり波のある人です。

ただその空白期間は、音楽にも変化を与えました。

このアルバムを聞いて驚くのは、フリーソウルやメロウな曲ばかりだということです。

このアルバムで彼はレオン・ウェア(Leon Ware)とコンビを組みました。

確かにこのサウンドはレオン・ウェア色が強く、洗練された曲に仕上がっています。

従来の美しいメロディや人懐こいポップセンスを好む人は、少し残念に思うかもしれません。

しかし常に変化していくのが、この人の特徴です。

以前とは違っていても、これはこれですばらしい曲だと思います。

12位「Estrelar」(アルバム:Marcos Valle(1983))

■曲名:Estrelar

■アルバム名:Marcos Valle(1983年)

■アルバム名邦題:マルコス・ヴァーリ(1983)

■動画リンク:「Estrelar」

先程ご紹介した「Vontade de Rever Voce」は1981年の作品でしたが、こちらのアルバムは2年後の1983年に発表されました。

ちなみに彼のアルバムはセルフ・タイトルが多く「Marcos Valle」というアルバムが3枚もあります。

一般的にはリリースした年で区別されています

・Marcos Valle(1970)

・Marcos Valle(1974)

・Marcos Valle(1983)

さてこのアルバムは、変貌した前作から更に音楽性を変えてきました。

この曲などは、もろにディスコ時代のEW&Fみたいですが、この後彼はサウンド重視に移行していきました。

最後にこれ以降の活動についても、少し触れておきましょう。

この記事では対象期間外ですが、2000年以降も彼は充実作を連発しています。

私は曲単位では昔、アルバム単位では近年のアルバムに軍配を挙げたいと思います。

このアルバム以降では「Nova Bossa Nova」と「Contrasts」が聞き逃せません。

それぞれ1曲ずつリンクを貼っておきましょう。

今回は曲数が多くなりすぎるためカットしましたが、いずれ曲を増やして拡大版にするかもしれません。

関連記事

■ジルベルト・ジル(Gilberto Gil)の名曲名盤10選

■シコ・ブアルキ(Chico Buarque)の名曲名盤10選

■ジョアン・ドナート(Joao Donato)の名曲名盤10選

■セルジオ・メンデス(Sergio Mendes)の名曲名盤10選

記事一覧

他ブログ・SNS等

■このブログの「トップページ」に戻る

※お気に入りに登録をお願いいたします!

■おとましぐらの音楽ブログ(サブブログ)

※オピニオン記事、企画色の強い記事を連載しています

■note(ジャンル別おすすめ曲一覧)

※選りすぐりの名曲を1曲単位でご紹介しています

■おとましぐらXアカウント

※フォローをお願いいたします!