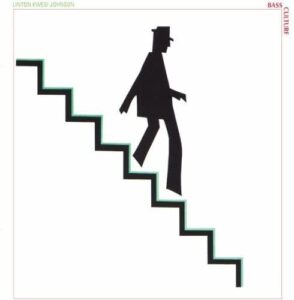

今回はリントン・クウェシ・ジョンソンのランキングを作成しました。

彼は差別の撤廃を訴えてきた人です。

この人は音楽や詩で、先鋭的なメッセージを発信しました。

初期はぜい肉を削ぎ落したダブ・サウンドをバックに、時には歌うように詩を朗読しました。

その後はより豊かで雑食の音楽に移行しています。

- 1 1位「Bass Culture」(アルバム:Bass Culture)

- 2 2位「Song of Blood」(アルバム:Dread Beat an’ Blood)

- 3 3位「Sense Outta Nansense」(アルバム:Tings an’ Times)

- 4 4位「Want Fi Goh Rave」(アルバム:Forces of Victory)

- 5 5位「Di Anfinished Revalueshan」(アルバム:Tings an’ Times)

- 6 6位「Reality Dub」(アルバム:LKJ in Dub)

- 7 7位「Reggae fi Peach」(アルバム:Bass Culture)

- 8 8位「Poems of Shape and Motion」(アルバム:More Time)

- 9 9位「Sonny’s Lettah (Anti-Sus Poem)」(アルバム:Forces of Victory)

- 10 10位「Reggae fi Dada」(アルバム:Making History)

- 11 関連記事

- 12 記事一覧

- 13 他ブログ・SNS等

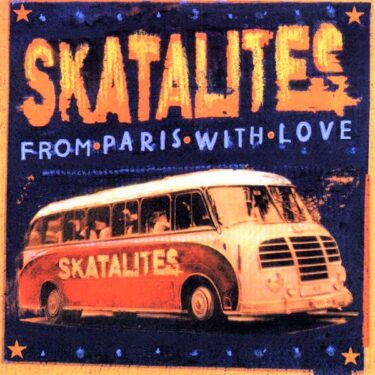

1位「Bass Culture」(アルバム:Bass Culture)

■曲名:Bass Culture

■曲名邦題:ベース・カルチャー

■アルバム名:Bass Culture(1980年)

■アルバム名邦題:ベース・カルチャー

■動画リンク:「Bass Culture」

リントンは「ダブ・ポエット」です。

つまりダブ・サウンドに、自分の詩を乗せてポエトリー・リーディングする人です。

アメリカでもギルバート・スコット・ヘロン(Gilbert Scott-Heron)など、詩人のミュージシャンがいますが、レゲエではこの人が先駆者です。

この曲は「血の音楽」という物騒な言葉から始まります。

そこから続く言葉はどれも不穏な言葉ばかり。

普通の歌詞と違って、イメージをそのまま言葉として投げつけていますが、詩的な表現にうとい私には意味がよくつかめません。

ただなんとなく感じられるのは、虐げられた者たちの苦難と変化の兆しです。

彼はつぶやきます。

「なんというビートだ」

その言葉通りこの曲は2:46あたりから、クールだったリズムが熱を帯び始めます。

同じアルバムから、もう1曲ご紹介しておきましょう。

Linton Kwesi Johnson – Reggae Sounds

どちらもドラムの硬い質感がたまりません。

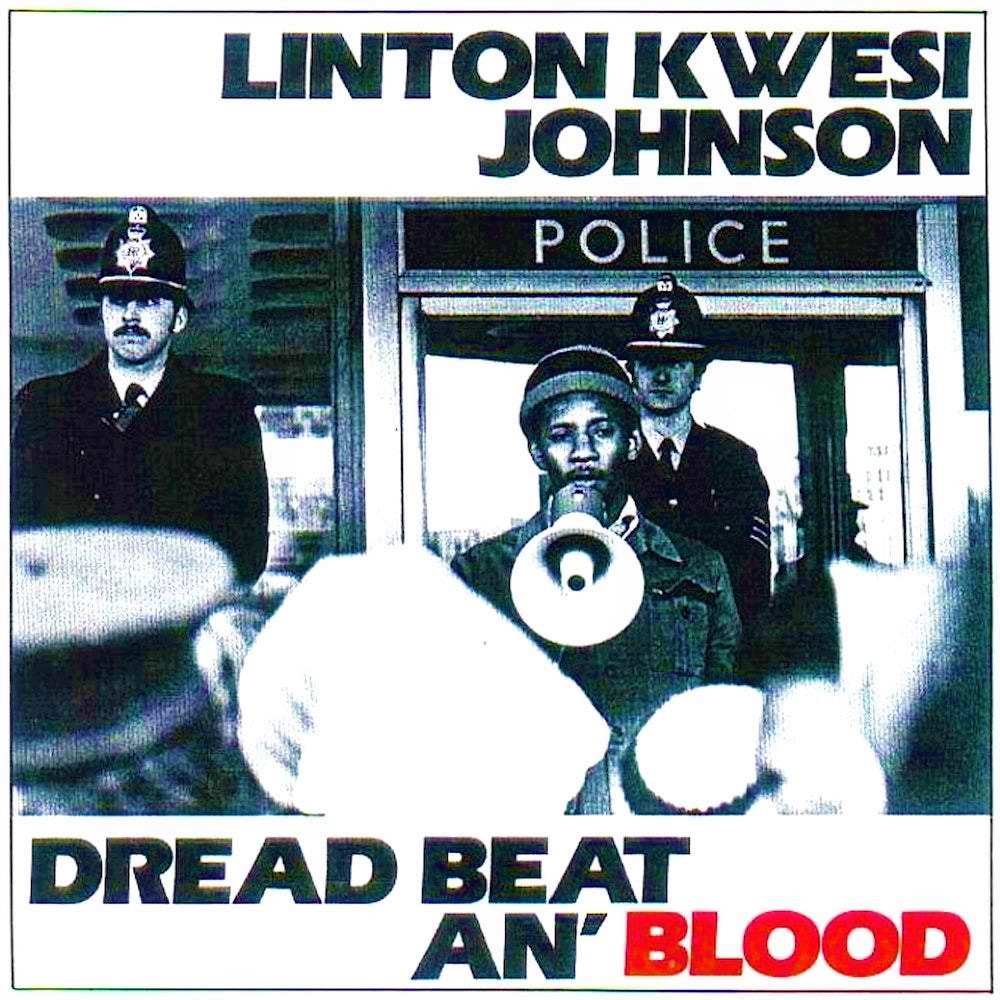

2位「Song of Blood」(アルバム:Dread Beat an’ Blood)

■曲名:Song of Blood

■アルバム名:Dread Beat an’ Blood(1978年)

■アルバム名邦題:ドレッド・ビート・アンド・ブラッド

■動画リンク:「Song of Blood」

1978年リリースされたファースト・アルバムです。

彼は1975年既に同名の詩集を出版していて、このアルバムはその詩集を元につくられました。

私は見たことがありませんが、同名のドキュメンタリー映像もあるそうです。

このアルバムは後にプロデューサーを務める、デニス・ボーヴェル(Dennis Bovell)が参加しています。

この曲では、明らかにリントンではないシンガーが参加していますね。

ホレス・アンディ(Horace Andy)を思わせる声の持ち主は一体誰と思われたかもしれません。

CDのクレジットにも、誰とデュエットしているのか記載されていませんし。

この作品は、基本的にリントンのセルフ・プロデュース作です。

しかしこの曲だけ、ヴィヴィアン・ウェザーズ(Vivian Weathers)がプロデュースに加わっています。

ヴィヴィアンは同年「Bad Weathers」というアルバムをリリースしていました。

そのアルバムから1曲ご紹介しておきましょう。

聞いた方はお分かりいただけたと思います。

この曲の歌っているのは、ヴィヴィアン・ウェザーズだったのですね。

3位「Sense Outta Nansense」(アルバム:Tings an’ Times)

■曲名:Sense Outta Nansense

■曲名邦題:センス・アウト・オブ・ナンセンス

■アルバム名:Tings an’ Times(1991年)

■アルバム名邦題:ティングス・アン・タイムズ

■動画リンク:「Sense Outta Nansense」

このアルバムの前作にあたる「Making History」は、1983年にリリースされました。

その後「Reggae Greats」というベスト盤とライブ盤をリリースすると、リントンの1980年代は過ぎていくことに。

その後このアルバムは、実に8年ぶりとなる1991年発表されました。

驚いたのはサウンドの変化です。

このアルバムはワールド・ミュージック風のホーンセクションが加わるなど、以前に比べて多彩なサウンドに変化しました。

昔のストイックで硬質なダブサウンドとは、全く違うタイプの音楽です。

しかしこれがなかなか悪くありません。

他にも以下の曲も同等の傑作です。

緊張感がある以前のサウンドが好きな人は、拍子抜けしたかもしれません。

しかしこの変化によって、リントンの違う魅力が浮かび上がりました。

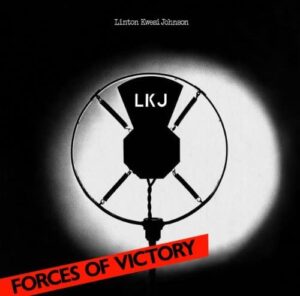

4位「Want Fi Goh Rave」(アルバム:Forces of Victory)

■曲名:Want Fi Goh Rave

■曲名邦題:ウォント・フィ・ゴー・レイヴ

■アルバム名:Forces of Victory(1979年)

■アルバム名邦題:フォーシズ・オブ・ヴィクトリー

■動画リンク:「Want Fi Goh Rave」

私の持っているCDでは、本作のプロデューサーはリントン1人と記載されています。

しかしウィキペディアでは、デニス・ボーヴェル(Dennis Bovell)との共同プロデュースになっています。

通常こういう場合はCDの方を信じるものです。

CDの記載は、そのアーティストの正式な刊行物ですから。

しかしレゲエの場合、そうした常識は通用しません。

先程書いたシンガーの未記載も同様、レゲエではこうした記載モレや間違いは日常茶飯事です。

通常は誰が書いたか分からないウィキペディアの方が、信頼性が低いと判断するのが普通かもしれません。

しかしおそらくこの件はウィキペディアの方が正しいと思われます。

実は以前私はデニスがプロデュースしているという文章を読んだことがありますし。

デニスについては、後で改めてご紹介しましょう。

5位「Di Anfinished Revalueshan」(アルバム:Tings an’ Times)

■曲名:Di Anfinished Revalueshan

■曲名邦題:アンフィニッシュト・レボリューション

■アルバム名:Tings an’ Times(1991年)

■アルバム名邦題:ティングス・アン・タイムズ

■動画リンク:「Di Anfinished Revalueshan」

彼の最高傑作は「Bass Culture」だと言われています。

次点は「Forces of Victory」「LKJ in Dub」あたりでしょうか。

しかし私は「Bass Culture」と並んで、このアルバムを代表作に推します。

この曲は後半トロンボーンが活躍していますね。

このアルバムにはトロンボーン奏者が2人参加していますが、Henry TenyueかFayyaz virjiのどちらかの演奏だと思われます。

ちなみに初期のリントンのアルバムには、リコ(Rico)が参加していました。

どうやらリントンはトロンボーンがお好きなようですね。

この曲名を直訳すると「未完の革命」です。

彼はこう歌っています。

「俺が説明してやる、俺が教えてやる、俺が見せてやる」

6位「Reality Dub」(アルバム:LKJ in Dub)

■曲名:Reality Dub

■曲名邦題:リアリティ・ダブ

■アルバム名:LKJ in Dub(1980年)

■アルバム名邦題:LKJ・イン・ダブ

■動画リンク:「Reality Dub」

ダブ・アルバムの曲です。

しかしこの人の場合、オリジナル・アルバムの時点で既にダブ・アルバムっぽいかもしれません。

それでもダブと銘打っているだけあって、原曲よりもエフェクトが強く、心地良くトリップさせてくれます。

このダブ・バージョンの原曲は「リアリティ・ポエム」。

Linton Kwesi Johnson – Reality Poem

ダブでは他に、以下の曲もおすすめです。

Linton Kwesi Johnson – Victorious Dub

このアルバムは注目を浴び、レゲエのダブ名盤特集ではいつも取り上げられます。

ちなみに続編の「LKJ in Dub: Volume 2」も良い出来です。

と、ここまで書いてディスコグラフィを確認すると、「LKJ in Dub: Volume 3」という3枚目が出ていることに気が付きました。

後でチェックしておきたいと思います。

気を取り直して、このアルバムはデニス・ボーヴェルがダブ・ミックスを担当しています。

素材は「Forces of Victory」「Bass Culture」。

それらのオリジナルを聞いてから、ダブ盤をチェックしてみてはいかがでしょうか。

7位「Reggae fi Peach」(アルバム:Bass Culture)

■曲名:Reggae fi Peach

■曲名邦題:レゲエ・フィ・ピーチ

■アルバム名:Bass Culture(1980年)

■アルバム名邦題:ベース・カルチャー

■動画リンク:「Reggae fi Peach」

今回この記事を書くまで、私は彼が訴えている内容をよく知りませんでした。

私が所有する彼のCDの多くは、歌詞の和訳が付いていません。

また彼のリリックは詩人ということもあり、私の英語力ではいま一つ意味がつかみにくいですし。

しかしこの曲は特に重要な事件を取り上げていますので、触れないわけにはいきません。

この曲は、以下の人物を取り上げた曲です。

イギリスの外交政策や反人種差別活動家のブレア・ピーチ

この人物はデモの時に、警官による暴行で命を落としています。

リントンは激しく怒り、この曲で「イギリス人よ、いつまでこんなことを許すのだ」と訴えかけています。

この曲は「LKJ Live in Concert with the Dub Band」というライブ盤にも収録されていますが、そちらもすばらしい出来です。

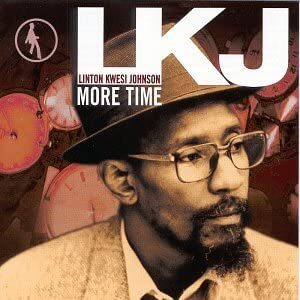

8位「Poems of Shape and Motion」(アルバム:More Time)

■曲名:Poems of Shape and Motion

■アルバム名:More Time(1998年)

■アルバム名邦題:モア・タイム

■動画リンク:「Poems of Shape and Motion」

「Tings an’ Times」からリントンの音楽には、表面上の鋭さが消えました。

この変化をポップになったと言う人もいますが、私は音楽的により成熟したのだと思います。

この曲にも昔のようなヒリヒリしたところはありませんが、質の高さは維持されていますし。

特にフルートやオルガンとの絡みがたまりません。

このアルバムは1999年にリリースされた作品で、今回選んだ中で最も新しい曲です。

ちなみに彼は2004年以降、目立った音楽活動がありません。

現在彼は、ミドルセックス大学で客員教授をしているそうです。

長年彼は黒人解放運動に貢献してきましたが、今はその経験を教壇で語っているのですね。

9位「Sonny’s Lettah (Anti-Sus Poem)」(アルバム:Forces of Victory)

■曲名:Sonny’s Lettah (Anti-Sus Poem)

■曲名邦題:サニーズ・レター(アンチ-サス・ポエム)

■アルバム名:Forces of Victory(1979年)

■アルバム名邦題:フォーシズ・オブ・ヴィクトリー

■動画リンク:「Sonny’s Lettah (Anti-Sus Poem)」

彼のニックネームは「LKJ」です。

このアルバムジャケットにも記載されていますね。

この作品はセカンド・アルバムで、初めてデニス・ボーヴェルがプロデュースを担当しました。

デニスは前作でもミックスを担当しましたが、今作ではより積極的にかかわったといえるでしょう。

デニス・ボーヴェルは、ブリティッシュ・レゲエの最重要人物の1人です。

バンド名の「マトゥンビ(Matumbi)」や別名義の「ブラックベアード(Blackbeard)」も、実質デニス・ボーヴェルのことを指します。

私はこの人をほぼ崇拝しています。

その理由は、彼がポップ・グループ(The Pop Group)やスリッツ(Slits)などで、鬼神のような働きをしていましたから。

彼はこの曲でもシンプルでメロウなトラックを提供しています。

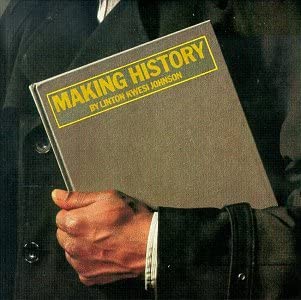

10位「Reggae fi Dada」(アルバム:Making History)

■曲名:Reggae fi Dada

■アルバム名:Making History(1983年)

■アルバム名邦題:メイキング・ヒストリー

■動画リンク:「Reggae fi Dada」

この曲は彼の父親に捧げられているそうです。

父親は長い闘病生活の末、1982年に56歳の若さで亡くなりました。

リントンはジャマイカ生まれですが、彼が11歳の時一家はロンドンに移住しています。

しかし移住後家族は困窮生活を強いられました。

そんな中でリントンは大学を出ています。

両親はリントンが聡明な子供であることを考え、どうにか大学の学費を工面したのでしょう。

リントンは差別と貧困への怒りを抱えながら育ち、後に大学教授にまで昇り詰めました。

ただこのアルバムが発表された1983年は、まだリントンは闘争の真っ只中にありました。

彼が広く評価されたのは、もう少し先の話です。

このアルバムのタイトル「Making History」は「歴史をつくる」という意味。

彼は父親の死を機に「新しい歴史をつくろう」との決意を新たにしたのかもしれません。

関連記事

■ザ・ポップ・グループ(The Pop Group)の名曲名盤10選

■ギル・スコット・ヘロン(Gil Scott-Heron)の名曲名盤10選

■ブラック・ウフル(Black Uhuru)の名曲名盤10選

記事一覧

他ブログ・SNS等

■このブログの「トップページ」に戻る

※お気に入りに登録をお願いいたします!

■おとましぐらの音楽ブログ(サブブログ)

※オピニオン記事、企画色の強い記事を連載しています

■note(ジャンル別おすすめ曲一覧)

※選りすぐりの名曲を1曲単位でご紹介しています

■おとましぐらXアカウント

※フォローをお願いいたします!