今回はブラック・ウフルのランキングを作成しました。

当初彼らはルーツ・レゲエのバンドでしたが、その後徐々にニューウェーヴ色を強めていきました。

この記事ではその刺激的な時期を中心に取り上げています。

レゲエ・ファンはもちろん、ロック・ファンの方にも聞いていただきたいと思います。

- 1 1位「Black Uhuru Anthem」(アルバム:Anthem)

- 2 2位「Sistren」(アルバム:Red)

- 3 3位「I Create」(アルバム:Positive)

- 4 4位「Sponji Reggae」(アルバム:Red)

- 5 5位「Right Stuff」(アルバム:Chill Out)

- 6 6位「Vampire」(アルバム:Sinsemilla)

- 7 7位「Chill Out」(アルバム:Chill Out)

- 8 8位「Elements」(アルバム:Anthem)

- 9 9位「Youth of Eglington」(アルバム:Red)

- 10 10位「What Is Life?」(アルバム:Anthem)

- 11 関連記事

- 12 記事一覧

- 13 他ブログ・SNS等

1位「Black Uhuru Anthem」(アルバム:Anthem)

■曲名:Black Uhuru Anthem

■曲名邦題:ブラック・ウフルー・アンセム

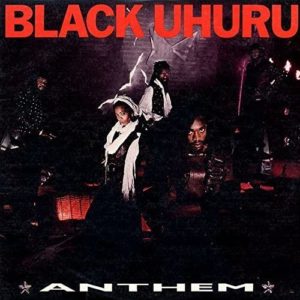

■アルバム名:Anthem(1983年)

■アルバム名邦題:アンセム

■動画リンク:「Black Uhuru Anthem」

このグループは「Red」「Chill Out」「Anthem」の三部作が全盛期と言われています。

特にこのアルバムは、グラミー賞の最優秀レゲエ・アルバムを受賞しています。

しかし看板シンガーのマイケル・ローズ(Michael Rose)は、このアルバムを最後に脱退しました。

なんでもダッキー・シンプソン(Derrick “Duckie” Simpson)との関係が悪化したのだとか。

ただ私は音楽的な理由もあったのではないかと推測しています。

というのは、マイケルの初ソロアルバム「プラウド(Proud)」を聞くと、HOUSEやHIPHOP色が強まっていて、大幅に路線を変更したからです。

一方ブラック・ウフルも音楽性を変えましたが、目指していた方向性は異なります。

この曲はマイケルが置き土産として残した曲。

マイケルの声は哀愁漂うこの曲にとてもよく合っています。

2位「Sistren」(アルバム:Red)

■曲名:Sistren

■曲名邦題:シストリン

■アルバム名:Red(1981年)

■アルバム名邦題:レッド

■動画リンク:「Sistren」

この曲はあまり話題になることはありませんが、私は大好きな曲です。

この曲の魅力はリズムです。

リズムを担当するのは、当時レゲエというジャンルを超えて活躍していたスライ&ロビー(Sly and Robbie)の2人。

ドラム:スライ・ダンバー(Sly Dunbar)

ベース:ロビー・シェイクスピア(Robbie Shakespeare)

この曲はリズムが主役で、特にロビーのベースが大活躍しています。

チョッパーっぽいフレーズを織り交ぜながら躍動していますね。まさに変幻自在。

ドラムのスライ・ダンパーもすばらしく、時々入るダブの残響処理も大変スリリングです。

3位「I Create」(アルバム:Positive)

■曲名:I Create

■曲名邦題:アイ・クリエイト

■アルバム名:Positive(1987年)

■アルバム名邦題:ポジティヴ

■動画リンク:「I Create」

この時期彼らは過渡期にありました。

前々作を最後にマイケル・ローズが脱退し、前作の後にはピューマ・ジョーンズ(Puma Jones)が、病気を理由に脱退しています。

マイケルの後任はジュニア・リード(Junior Reid)、ピューマ・ジョーンズの後任はオラファンケ(Olafunke)。

ジュニア・リードであればマイケルの後釜としてはうってつけです。

またピューマ・ジョーンズは愛らしい存在でしたが、ソロでボーカルをとるタイプではありませんでした。

その点オラファンケは、ソロでボーカルを担当できました。

人気メンバーが脱退した代わりに、グループ表現の幅は広がったかもしれません。

前作「ブルータル(Brutal)」はヒット曲「グレイト・トレイン・ロバリー(Great Train Robbery)」が収録されていますし、それほど悪い出来ではありませんでした。

しかし私はルーツ色が強いこの作品の方に軍配を挙げたいと思います。

この曲で彼らは、悲惨なこの世界で創造することの意味を問いかけています。

4位「Sponji Reggae」(アルバム:Red)

■曲名:Sponji Reggae

■曲名邦題:スポンジ・レゲエ

■アルバム名:Red(1981年)

■アルバム名邦題:レッド

■動画リンク:「Sponji Reggae」

まず「スポンジ・レゲエ」という曲名が何を指しているのか、歌詞を読んでも分かりませんでした。

スポンジは中身がスカスカですから、当時のレゲエ・シーンを批判しているという人もいます。

彼らはレゲエ・ファンにも人気がありますが、ロック・リスナーにも高く評価されています。

彼らは元々、硬派のルーツ・レゲエから始まりました。

初期の「ブラック・サウンズ・オブ・フリーダム(Black Sounds of Freedom)」「ゲス・フーズ・カミング・トゥ・ディナー(Guess Who’s Coming To Dinner)」では、ルーツ色の強い音楽性でした。

私はロック系のリスナーでコンシャスなルーツ・レゲエを好む人は多くないと感じています。

彼らはニューウェーヴ色を強め、ロック系リスナーの注目を浴び始めました。

またこの曲のように分かりやすい楽曲も魅力的でした。

5位「Right Stuff」(アルバム:Chill Out)

■曲名:Right Stuff

■曲名邦題:ライフ・スタッフ

■アルバム名:Chill Out(1982年)

■アルバム名邦題:チル・アウト

■動画リンク:「Right Stuff」

ニューウェーブ・ファンクといえる曲です。

ミッドナイト・スター(Midnight Star)みたいなボコーダーが特徴的ですね。

このアルバムは特にニューウェーヴ色が強く、この曲のように普通のレゲエとは少し違った曲が多いです。

アルバム・タイトル「Chill Out」は「落ち着け」みたいな意味ですが、むしろ刺激的といえるかもしれません。

その分正統派レゲエファンには、賛否が分かれたかもしれませんが。

今回私が聞きなおして最も再発見が多かったのが、このアルバムです。

後でこのアルバムからもう1曲、タイトル曲をご紹介しています。

もしこの2曲が気に入ったら、アルバム単位でチェックしてみてください。

6位「Vampire」(アルバム:Sinsemilla)

■曲名:Vampire

■曲名邦題:ヴァンパイア

■アルバム名:Sinsemilla(1980年)

■アルバム名邦題:シンセミラ

■動画リンク:「Vampire」

1980年アイランド・レコード(Island Records)からリリースされたアルバムです。

当時同じくアイランド所属のボブ・マーリー(Bob Marley)は、世界的な人気を獲得していました。

アイランドは新しいレゲエのスターを発掘しようし、彼らは後継者候補として期待されていたようです。

彼らはその期待に応えて、すばらしいアルバムをつくり上げました。

このアルバムは以前のアルバムと違って、ポップな音楽性を打ち出しています。

「Red」始めとした全盛期の音楽性は、このアルバムから始まったといってもいいでしょう。

私があまり好きではないシンセ・ドラムが入っているので、個人的にはその点がマイナスですが。

この曲以外では、以下もおすすめです。

ちなみに「Sinsemilla」とは「催眠性の高いマリファナ」のことだそうです。

そのせいかジャケットの3人も、少し眠たそうに見えますね。

7位「Chill Out」(アルバム:Chill Out)

■曲名:Chill Out

■曲名邦題:チル・アウト

■アルバム名:Chill Out(1982年)

■アルバム名邦題:チル・アウト

■動画リンク:「Chill Out」

この曲も典型的なレゲエのリズムとは言い難いかもしれません。

レゲエという音楽は、ディープなボーカルやコーラス、ダブなど様々な聞きどころがあります。

しかし最大の聞きどころは、リズムの妙味ではないでしょうか。

レゲエのリズムについて、裏拍が強調されたスチャ・スチャみたいなものを想像する人が少なくないかもしれません。

ど真ん中のレゲエのリズムみたいなものもありますが、必ずしもそういうものばかりではありません。

ダンス・ホールレゲエの曲を聞くと、全く違う世界ですし。

いっそのことレゲエとは多様なリズム・アプローチの音楽だと思った方がいいかもしれません。

この曲ではゴリゴリと低くうごめくベースが心地よいです。

8位「Elements」(アルバム:Anthem)

■曲名:Elements

■曲名邦題:エレメンツ

■アルバム名:Anthem(1983年)

■アルバム名邦題:アンセム

■動画リンク:「Elements」

コアなレゲエファンと話すと、音楽が好きなだけでないと感じることがあります。

レゲエは、とても人間らしい音楽だと思います。

またレゲエの歌詞を読むと、我々はバビロン・システムの下で抑圧されているという設定が多いかもしれません。

よくルーツ・レゲエの曲に陰鬱な曲がありますが、そういう曲は抑圧された状況を表現していたりします。

その支配を打破しようと訴えるののが、典型的な歌詞の内容です。

彼らは打開したその先に、より人間らしい喜びの世界があると考えているようですね。

この歌詞でも、自然の美しさや愛がもたらす喜び、その一方で明日のパンを得る為に戦おうと訴えています。

ちなみに「Black Uhuru」の「Uhuru」は、スワヒリ語で「自由」という意味です。

グループ名は「黒人の自由」みたいな感じでしょうか。

9位「Youth of Eglington」(アルバム:Red)

■曲名:Youth of Eglington

■曲名邦題:エリントンの青春

■アルバム名:Red(1981年)

■アルバム名邦題:レッド

■動画リンク:「Youth of Eglington」

今回聞きなおして、やはりこのアルバムが最高傑作だと再確認しました。

RollingStone誌の「1980年代の最高のアルバム100枚」でも23位にランクインしていますし。

中でもこの曲は、先程挙げた「スポンジ・レゲエ」と並ぶ彼らの有名曲です。

このアルバムは他にも取り上げたい曲が多く、特にアルバムのA面にあたる4曲は強力な曲がそろっています。

惜しくもご紹介できなかった曲も、リンクだけ貼っておきましょう。

この曲は彼らの中でも、特にダンスホールで機能しそうな曲の1つです。

私は長年この曲のエリントンとは、デューク・エリントン(Duke Ellington)のことかと思っていました。

しかし先程スペルを見たところ、綴りが違うことに気が付きました。

この曲の「Eglington」とは都市の名前で、その地で生きることの過酷さが歌われています。

10位「What Is Life?」(アルバム:Anthem)

■曲名:What Is Life?

■曲名邦題:ホワット・イズ・ライフ

■アルバム名:Anthem(1983年)

■アルバム名邦題:アンセム

■動画リンク:「What Is Life?」

最後にピューマ・ジョーンズについて触れておきたいと思います。

デリック・シンプソンやマイケル・ローズはジャマイカ人ですが、彼女はアメリカ人です。

彼女はアメリカで生まれ、コロンビア大学を卒業しています。

コロンビア大学は世界の大学ランキングで16位で、東京大学は36位。

彼女は優秀な頭脳を持ったエリートと呼ばれてもいいかもしれません。

しかも彼女は修士ですから博士課程に進めば、教授になる可能性さえありました。

将来の成功は約束されていたことでしょう。

しかし彼女はソーシャル・ワーカーの道を選びました。

ソーシャル・ワーカーとは、生活に困っていたり、問題を抱えている人を支援する仕事です。

あえてその仕事を選んだところに、彼女の人間性がうかがえるかもしれません。

その後彼女は自分のルーツを見つけたいと思い、ジャマイカに移住することにしました。

そこで彼女はブラック・ウフルに参加することになりました。

しかし彼女は「Positive」のレコーディング前に乳がんが見つかり、グループから脱退することになります。

彼女は1990年、36歳の若さで亡くなりました。

この曲の歌詞では「人生とは何か」と問いかけています。

やはりここでも「生き残るためには戦わなければいけない」と訴えています。

曲の最後では「人生はごちそうだ」と締めくくられていますが、とても良い言葉ですね。

関連記事

■リントン・クウェシ・ジョンソン(Linton Kwesi Johnson)の名曲名盤10選

記事一覧

他ブログ・SNS等

■このブログの「トップページ」に戻る

※お気に入りに登録をお願いいたします!

■おとましぐらの音楽ブログ(サブブログ)

※オピニオン記事、企画色の強い記事を連載しています

■note(ジャンル別おすすめ曲一覧)

※選りすぐりの名曲を1曲単位でご紹介しています

■おとましぐらXアカウント

※フォローをお願いいたします!