今回はアート・ブレイキーのランキングを作成しました。

この記事の選曲にあたっては、以下の3点に留意しました。

・演奏より楽曲の魅力を重視

・熱気のある曲に偏らない

・私的名曲を多め

熱気はジャズの魅力の1つです

しかし熱気だけに頼った演奏は、今の時代に合わなくなってきているかもしれません。

そもそもブレイキーは、豪快一辺倒の人ではありませんし。

ジャズの魅力を体現する男の演奏をご堪能ください。

- 1 1位「Split Kick」(アルバム:A Night at Birdland Vol. 1)

- 2 2位「Are You Real」(アルバム:Moanin’)

- 3 3位「Children of the Night」(アルバム:Mosaic)

- 4 4位「Like Someone in Love」(アルバム:Au Club St Germain, Vol.2)

- 5 5位「Pensativa」(アルバム:Free for All)

- 6 6位「Along Came Betty」(アルバム:Moanin’)

- 7 7位「Off the Wal」(アルバム:A Night in Tunisia)

- 8 8位「Moanin’」(アルバム:Moanin’)

- 9 9位「Gone with the Wind」(アルバム:At the Cafe Bohemia, Vol. 2)

- 10 10位「Obirin African」(アルバム:The African Beat)

- 11 関連記事

- 12 記事一覧

- 13 他ブログ・SNS等

1位「Split Kick」(アルバム:A Night at Birdland Vol. 1)

■曲名:Split Kick

■曲名邦題:スプリット・キック

■アルバム名:A Night at Birdland Vol. 1(1954年)

■アルバム名邦題:バードランドの夜 Vol.1

■動画リンク:「Split Kick」

とはいえ、ブレイキーの熱さも感じていただきたいと思います。

ハードバップ・ジャズは、このアルバムから始まったと言われています。

それより前は一部の血気盛んな若いジャズメンが、ビバップというスタイルで演奏していました。

ビバップはアドリブのスリルこそあるけれど、表現の幅広さでは限界がありました。

刹那的なアドリブに依存したアヴァンギャルドな音楽だったのですね。

それに対してハードバップは、より音楽にふくらみを持たそうとしました。

今ジャズと言われているジャズの多くは、ハードバップ・ジャズです。

この曲でアルト・サックスのルー・ドナルドソン(Lou Donaldson)、トランペットのクリフォード・ブラウン(Clifford Brown)の演奏には、これから新しい音楽をやろうとする気概を感じます。

ハードバップの原点にして最高峰といえる決定的名演です。

2位「Are You Real」(アルバム:Moanin’)

■曲名:Are You Real

■曲名邦題:アー・ユー・リアル

■アルバム名:Moanin’(1958年)

■アルバム名邦題:モーニン

■動画リンク:「Are You Real」

私は高校生まではお金がなく、ジャズにまで手が回りませんでした。

バイトしまくって買っていたのはロックばかりで、ジャズを掘り下げて聞くようになったのは大学以降でした。

このアルバムは、高校時代所有していた数少ないジャズのアルバム。

当時は何度聞いたか分かりません。

若い頃の刷り込みはすごいもので、それからブレイキーのどんな名盤を聞いても、このアルバムを超えているとは思えませんでした。

今回他のアルバムを聞きなおしましたが、やはりこれが一番だと思います。

ただ「ドラム・サンダー組曲(The Drum Thunder Suite)は、いつも飛ばして聞いていますが(笑)。

高校生の私を惹きつけたのは、アドリブではなく曲の魅力だったと思います。

これからジャズを聞き始める方は、まず楽曲そのものの魅力に注目して、それから演奏の魅力に気付くという順序の方がいいかもしれません。

3位「Children of the Night」(アルバム:Mosaic)

■曲名:Children of the Night

■曲名邦題:チルドレン・オブ・ザ・ナイト

■アルバム名:Mosaic(1961年)

■アルバム名邦題:モザイク

■動画リンク:「Children of the Night」

大学以降お金に余裕ができると、私はジャズのアルバムを買いまくりました。

すると今度はあまりに買いすぎて、じっくり聞き込む余裕がなくなりました。

ブレイキーは理解するのに時間がかかる音楽ではありません。

既に「Moanin’」を聞き狂っていたせいか、自分でも分かってつもりになっていました。

そういう時に出会ったのがこのアルバムです。

最初に聞いた時に、自分の知っているブレイキーとは少し違うと感じました。

三管のメンバーをご紹介しましょう。

フレディ・ハバード(Freddie Hubbard):トランペット

ウェイン・ショーター(Wayne Shorter):テナーサックス

カーティス・フラー(Curtis Fuller):トロンボーン

以前のアルバムとは違うクールな作風が魅力的でした。

またピアノのシダー・ウォルトン(Cedar Walton)はハードバップ系のピアニストですが、コテコテなタイプではありません。

当時未聴のCDの山が積み上がっていく中、私は立ち止まってこのアルバムを聞いたものです。

中でもこの曲が一番好きです。

ブレイキーは熱気ばかりではないというこの記事のテーマは、その時の経験か着想を得ました。

4位「Like Someone in Love」(アルバム:Au Club St Germain, Vol.2)

■曲名:Like Someone in Love

■曲名邦題:ライク・サムワン・イン・ラブ

■アルバム名:Au Club St Germain, Vol.2(1958年)

■アルバム名邦題:サンジェルマンのジャズ・メッセンジャーズ Vol.2

■動画リンク:「Like Someone in Love」

高揚感のあるファンキー路線のアルバムです。

数ある彼らのライブ・アルバムの中でも「A Night at Birdland」と並ぶ人気作です。

しかし通して聞くには長すぎることもあって、あまり聞き返す気にはなれませんでした。

まるで分厚いステーキを美味しいとは分かっているけれど、こってりしすぎると腰が引けているのに似ています。

そこでこのアルバムは、サイコロステーキ的に1曲ずつ聞くことにしました。

そうしてよく聞いてみると、スローやミディアムにも良い曲があります。

中でも私が気に入ったのがこの曲。

イントロのボビー・ティモンズ(Bobby Timmons)のピアノの導かれて、リー・モーガン(Lee Morgan)とベニー・ゴルソン(Benny Golson)が、リラックスした演奏を繰り広げています。

ただ中でも私が一番好きなのは、7:17からのボビー・ティモンズのピアノ・ソロ。

ソウルフルなこのピアノを聞きたくて、その部分だけを繰り返し聞くことがあります。

5位「Pensativa」(アルバム:Free for All)

■曲名:Pensativa

■曲名邦題:ペンサティヴァ

■アルバム名:Free for All(1964年)

■アルバム名邦題:フリー・フォー・オール

■動画リンク:「Pensativa」

彼らのアルバムの中でも屈指の人気作です。

この記事で私は、熱気だけでブレイキーを語るのは避けたいと考えています。

しかしこのアルバムのタイトル曲は、それでも取り上げておくべきだと思いました。

聞いているだけで身体が熱くなる名演です。

しかし今回は「Pensativa」の方を選びました。

こちらはハンク・モブレイ(Hank Mobley)の「リカード・ボサノヴァ(Recado Bossa Nova)」みたいな曲です。

ブレイキーにボサノヴァは似合わなそうですが、ここでは意外と無難にこなしています

ブレイキーはマイルス・デイヴィス(Miles Davis)と違って、自分のやりたい音楽をメンバーに強いるタイプではありません。

むしろメンバーの意見を吸い上げて、後押ししようとするタイプ。

仕事でいえば部下に権限を譲渡して、後方支援に徹する理想の上司みたいな人かもしれません。

この曲でも部下が持ってきたボサノヴァ案件を、献身的にサポートしていますね。

ブレイキーは上司にしたいジャズメンのナンバーワンです。

6位「Along Came Betty」(アルバム:Moanin’)

■曲名:Along Came Betty

■曲名邦題:アロング・ケイム・ベティ

■アルバム名:Moanin’(1958年)

■アルバム名邦題:モーニン

■動画リンク:「Along Came Betty」

再び私が青春時代に聞き狂った「モーニン」の曲です。

この曲はベニー・ゴルソンが書いた曲です。

ベニー・ゴルソンはサックス奏者としては、それほど評価が高くありません。

それでもベニーがジャズファンから高く評価されているのは、作曲面の貢献からです。

これも彼が書いた曲ですし、他にはジャズ・スタンダードの「ウィスパー・ノット(Whisper Not)」などが有名です。

しかしアレンジや音楽監督としては、それ以上の働きをしたかもしれません。

彼独特のハーモニーは「ゴルソン・ハーモニー」と呼ばれています。

この曲の出だしはまさしく「ゴルソン・ハーモニー」の典型例ですが、後半のアレンジもなかなか良いですね。

所々でブレイキーの「ナイアガラ・ロール」を入れて、ボスの見せ場もつくっています。

当時ゴルソンは名番頭といえる存在でした。

7位「Off the Wal」(アルバム:A Night in Tunisia)

■曲名:Off the Wal

■曲名邦題:オフ・ザ・ウォール

■アルバム名:A Night in Tunisia(1958年)

■アルバム名邦題:チュニジアの夜

■動画リンク:「Off the Wal」

CDを沢山買っている人は、同じCDを二度買ってしまったことはないでしょうか。

私はあります。

自分では把握しているつもりでも、時には思い違いするものです。

私がこのCDを買った時、そこから更に再逆転の展開がありました。

つまり間違えて同じCDを買ってしまったと思ったら、その後違うアルバムだと判明して、胸をなでおろしたというわけです。

天国→地獄→天国という展開でしょうか。

ブレイキーには「A Night in Tunisia」というアルバムが2枚あります。

一般的にはこのアルバムではない方が有名で、そちらにも「ソー・タイアード (So Tired)」という名演があります。

この曲も三管ですが、先程取り上げた時期とはメンバーが違います。

ビル・ハードマン(Bill Hardman):トランペット

ジョニー・グリフィン(Johnny Griffin):テナーサックス

ジャッキー・マクリーン(Jackie McLean):アルトサックス

有名曲ではありませんが、私はこの曲のメロディが好みです。

8位「Moanin’」(アルバム:Moanin’)

■曲名:Moanin’

■曲名邦題:モーニン

■アルバム名:Moanin’(1958年)

■アルバム名邦題:モーニン

■動画リンク:「Moanin’」

さてこの曲をこの順位に置いていいのかと思われるかもしれません。

知名度でいえばブレイキーの曲の中でもダントツの人気曲です。

しかしビートルズ(The Beatles)のランキングで、イエスタデイ(Yesterday)を1位にするのにも似た気恥しさを感じてしまい、思わずこの順位にしてしまいました。

ブレイキーはジャズ・ファンからすると当たり前の存在すぎて、話題になりにくい面があります。

この人の話題が出る時は、誰々はブレイキーのバンド出身ということばかり。

またブレイキーはマイルスと違って、確固たる音楽的なビジョンを持っていなさそうに見えます。

良くも悪くも現場監督的といいますか。

しかし彼はフュージョン全盛期にも、頑固に昔ながらのハードバップを守り続けてきました。

頑固な職人気質の人かもしれません。

不遇の1970年代を生き延び、その後ウィントン・マルサリス(Wynton Marsalis)という俊英をバンドに迎えるなど、晩年はしぶとく健在ぶりを示しました。

ただ不遇期も迎合しようと思えばできたはずで、やせ我慢や目に見えない苦労もあったはず。

アルバムを発表する間隔が長くなり、ライブに呼ばれなくなった時期は、心中穏やかではなかったと思います。

一途なジャズに打ち込んだ頑固親父の代表曲をとくとご堪能ください。

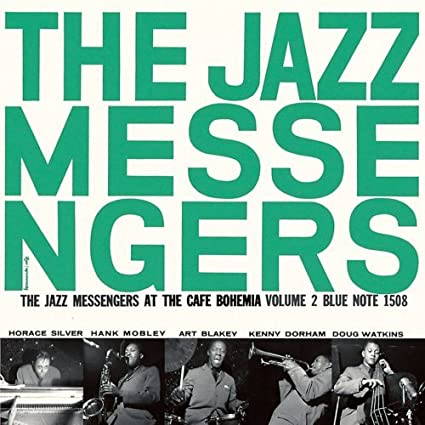

9位「Gone with the Wind」(アルバム:At the Cafe Bohemia, Vol. 2)

■曲名:Gone with the Wind

■曲名邦題:風とともに去りぬ

■アルバム名:At the Cafe Bohemia, Vol. 2(1955年)

■アルバム名邦題:カフェ・ボヘミアのジャズ・メッセンジャーズ Vol.2

■動画リンク:「Gone with the Wind」

この頃はケニー・ドーハム(Kenny Dorham)とハンク・モブレイという、地味な2人がフロントでした。

ファンには申し訳ありませんが、ツヤ、ハリ、キレに欠ける感はいなめません。

しかし味わいならまかせておけという2人です。

ハードバップという音楽は、ビバップのように必ずしもスリルやひらめきを求められません。

ちなみにケニー・ドーハムはビバップの頃から活躍している人ですが、ビバップでは持ち味を出せませんでした。

マイルス・デイヴィスの自伝でも、当時のプレイを酷評されていたように記憶しています。

しかしハードバップでは話が別です。

ビバップでは彼の欠点とされた面を評価する人も少なくありません。

フレーズのよたれ方とか、出だしの歯切れの悪さとか、そういうことを味わいと認識するジャズファンは、私を含めて大勢います(笑)。

そういう観点でこのアルバムを聞くと、ハードバップのおいしいところが詰まった演奏ばかりです。

10位「Obirin African」(アルバム:The African Beat)

■曲名:Obirin African

■曲名邦題:オビリン・アフリカン

■アルバム名:The African Beat(1962年)

■アルバム名邦題:ジ・アフリカン・ビート

■動画リンク:「Obirin African」

最後に少し変わった曲を取り上げます。

ブレイキーはハードバップの保守本流みたいな人ですが、民族音楽系のアルバムも数枚リリースしています。

従来のジャズ・ジャーナリズムでは取り上げられる機会は多くありませんが、この作風に触れずにブレイキーは語れません。

レーベルはブルーノート・レコード(Blue Note Records)ですが、この曲はジャズとはいえません。

ブルーノートには他にもサブー・マルティネス(Sabu Martinez)の「パロ・コンゴ(Palo Congo)」など、ジャズ以外のアルバムもあります。

さてこの曲でフルートを吹いているのは、ユセフ・ラティーフ(Yusef Lateef)という人。

彼はハードバップ出身の人ですが、一風変わったプレイヤーです。

私はいつも記事を書く前に、ウィキペディアを読んでから書き始めていています。

通常ウィキペディアの記事はそれほどおもしろいわけではありませんが、ブレイキーのウィキペディアはとても興味深い内容がありました。

特に「人物」という章は、読んでいて胸が熱くなりました。

この記事では、熱さ一辺倒にならないよう留意したつもりです。

しかしブレイキーについて語ると、どうしても最後は熱い話になってしまうのですね。

関連記事

■クリフォード・ブラウン(Clifford Brown)の名曲名盤10選

■ルー・ドナルドソン(Lou Donaldson)の名曲名盤10選

■キャノンボール・アダレイ(Cannonball Adderley)の名曲名盤10選

■アート・ファーマー(Art Farmer)の名曲名盤10選

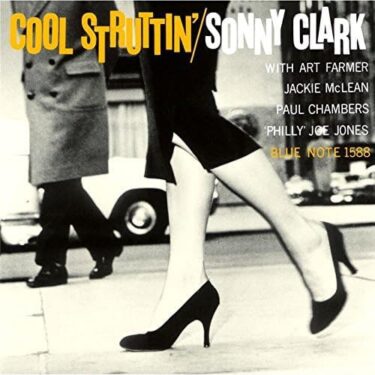

■ソニー・クラーク(Sonny Clark)の名曲名盤10選

記事一覧

他ブログ・SNS等

■このブログの「トップページ」に戻る

※お気に入りに登録をお願いいたします!

■おとましぐらの音楽ブログ(サブブログ)

※オピニオン記事、企画色の強い記事を連載しています

■note(ジャンル別おすすめ曲一覧)

※選りすぐりの名曲を1曲単位でご紹介しています

■おとましぐらXアカウント

※フォローをお願いいたします!