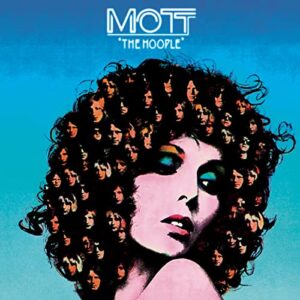

今回はモット・ザ・フープルのランキングを作成しました。

このバンドは「グラム・ロック」を象徴するバンドです。

彼らはイエロー・モンキーなど多くの日本のバンドに影響を与えました。

- 1 1位「All the Young Dudes」(アルバム:All the Young Dudes)

- 2 2位「The Golden Age of Rock ‘n’ Roll」(アルバム:The Hoople)

- 3 3位「Jerkin’ Crocus」(アルバム:All the Young Dudes)

- 4 4位「All the Way from Memphis」(アルバム:Mott)

- 5 5位「Sweet Jane」(アルバム:All the Young Dudes)

- 6 6位「Roll Away the Stone」(アルバム:The Hoople)

- 7 7位「Honaloochie Boogie」(アルバム:Mott)

- 8 8位「Marionette」(アルバム:The Hoople)

- 9 9位「Walkin’ with a Mountain」(アルバム:Mad Shadows)

- 10 10位「Sea Diver」(アルバム:All the Young Dudes)

- 11 関連記事

- 12 記事一覧

- 13 他ブログ・SNS等

1位「All the Young Dudes」(アルバム:All the Young Dudes)

■曲名:All the Young Dudes

■曲名邦題:すべての若き野郎ども

■アルバム名:All the Young Dudes(1972年)

■アルバム名邦題:すべての若き野郎ども

■動画リンク:「All the Young Dudes」

無軌道で刹那的な若者の生き方を肯定した曲です。

若者は大人からさげすまれたり、時には一晩中自殺を考えることもあるだろう。

でも俺たちは邪魔されるのはうんざり、好きにやらせてもらうぜという内容です。

ただ当時ボーカルのイアン・ハンター(Ian Hunter)は33歳でしたから、若者代表としては年齢的にギリギリだったかもしれません。

この曲は彼らが解散するという噂を聞きつけたデヴィッド・ボウイから提供されました。

ただ当初ボウイが提供しようとしたのは、名盤「ジギー・スターダスト」に収録予定だった「サフラジェット・シティ(Suffragette City)」。

しかしモット・ザ・フープルがその曲を断ったため、代わりこの曲が提供されたそうです。

この曲は待望の初ヒット(全英3位)になりました。

同曲はボウイのバージョンもあって、そちらもすばらしい出来です。

David Bowie – All the Young Dudes

「すべての若き野郎ども」というアルバム名は、ダムドの「地獄に堕ちた野郎ども」、中村一義の「すべてのバカき野郎ども」など「野郎どもシリーズ」の源流です。

2位「The Golden Age of Rock ‘n’ Roll」(アルバム:The Hoople)

■曲名:The Golden Age of Rock ‘n’ Roll

■曲名邦題:ロックンロール黄金時代

■アルバム名:The Hoople(1974年)

■アルバム名邦題:ロックンロール黄金時代

■動画リンク:「The Golden Age of Rock ‘n’ Roll」

この曲が生まれた背景には「音楽が死んだ日」があると言われています。

「音楽が死んだ日」とは、バディ・ホリー、リッチー・ヴァレンス、J.P.”ビッグ・ボッパー” リチャードソンという、3人のロックンローラーを飛行機事故で失った日のこと。

事故が起こった1959年2月3日は、ロックの歴史が後退した日だと言われています。

この曲を書いたイアン・ハンターは、当時20歳ぐらいでした。

それから年月が経過して、今や彼自身がスターとなり「今がロックンロールの黄金時代だ」と宣言しています。

彼らのロックンロール・ナンバー中でも最高の1曲でしょう。

まさにロックンロールの黄金期を体感できる曲です。

3位「Jerkin’ Crocus」(アルバム:All the Young Dudes)

■曲名:Jerkin’ Crocus

■曲名邦題:ジャーキン・クローカス

■アルバム名:All the Young Dudes(1972年)

■アルバム名邦題:すべての若き野郎ども

■動画リンク:「Jerkin’ Crocus」

この曲は、ミック・ラルフス(Mick Ralphs)によるギターのリフが聞きものです。

B級ローリング・ストーンズ(The Rolling Stones)みたいな感じがたまりません。

デビュー時には既に彼らはストーンズの影響を受けていました。

ただ初期はストレートにその影響を表した曲が多くありません。

彼らがブレイクしたのは、ストーンズの影響をストレートに表現するようになってからです。

今回の記事はストーンズ・ファンにも気に入っていただけそうな曲ばかり選びました。

4位「All the Way from Memphis」(アルバム:Mott)

■曲名:All the Way from Memphis

■曲名邦題:メンフィスからの道

■アルバム名:Mott(1973年)

■アルバム名邦題:革命

■動画リンク:「All the Way from Memphis」

この曲ではピアノが大きな役割を果たしています。

小気味良いピアノが、終始曲をリードしていますね。

弾いているのは、この時点ではまだ正式メンバーではなかったモーガン・フィッシャー(Morgan Fisher)。

この人はラヴ・アフェアー(Love Affair)というバンドのメンバーでした。

ラヴ・アフェアーは、以下の曲で知られています。

Love Affair – Everlasting Love

ちなみに彼は1985年に日本に移住して、数多くのCMやアーティストの作品に参加しています。

2:08ぐらいからのサックスも、パーティ・ロックンロールらしく盛り上げてくれます。

この頃のイアン・ハンターは、こういうキャッチーな曲を書くようになっていました。

5位「Sweet Jane」(アルバム:All the Young Dudes)

■曲名:Sweet Jane

■曲名邦題:スウィート・ジェーン

■アルバム名:All the Young Dudes(1972年)

■アルバム名邦題:すべての若き野郎ども

■動画リンク:「Sweet Jane」

この曲のオリジナルは、ヴェルヴェット・アンダーグラウンド(The Velvet Underground)です。

私は作曲面が彼らの弱点だと思います。

しかしロック・バンドとしてのポテンシャルは充分すぎるほどでした。

なにせあのデヴィッドボウイが、デビュー時からのファンだったぐらいですから。

今初期を聞き返しても、演奏面ではとても魅力的です。

しかし初期の彼らには決定的な曲がありません。

アルバムはそれなりに売れた一方、シングルは全然売れませんでした。

このアルバムのプロデュースを買って出たボウイは、カバー曲と自分が提供した曲でその弱点を補いました。

6位「Roll Away the Stone」(アルバム:The Hoople)

■曲名:Roll Away the Stone

■曲名邦題:土曜日の誘惑

■アルバム名:The Hoople(1974年)

■アルバム名邦題:ロックン・ロール黄金時代

■動画リンク:「Roll Away the Stone」

※アルバムバージョンとは若干違う箇所があります

イアン・ハンターには、こういうドラマティックな曲調を好む人でした。

ただ初期から共にバンドをけん引してきたミック・ラルフスとは相容れませんでした。

ミック・ラルフスは前作の後に脱退して、バッド・カンパニー(Bad Company)というルーツ寄りのバンドを結成しています。

2人は以下の通り、違う道を進むことになりました。

・イアン・ハンター →モット・ザ・フープルに残留

・ミック・ラルフス →バッド・カンパニー結成

渋いブリティシュ・ロックだったバッドカンパニーのファースト・アルバムと、ドラマティックでギラギラしたこのアルバムは、どちらも1974年に発売されています。

よくも水と油のような2人が、同じバンドに在籍していたなと思わずにはいられません。

ミック・ラルフスの脱退は残念ですが、それぞれ傑作を発表したので、結果的に正解だったかもしれません。

7位「Honaloochie Boogie」(アルバム:Mott)

■曲名:Honaloochie Boogie

■曲名邦題:ホナルーチ・ブギ

■アルバム名:Mott(1973年)

■アルバム名邦題:革命

■動画リンク:「Honaloochie Boogie」

彼らは前作「All the Young Dudes」が世界的なヒットを記録しました。

このアルバムはその次作ですが、デヴィッド・ボウイのプロデュースではなく、セルフ・プロデュースです。

ボウイの後ろ盾がなくなったこの作品は、バンドにとって正念場だったといえます。

彼らはこのアルバム前に「Lay Down」というシングルを発表しましたが、チャートには振るいませんでした。

昔の彼らを思わせるような、良質ですが今一歩詰めの足りない感じがします。

彼はアルバムを完成させて、この曲をファースト・シングルとして発表したところ、全英シングルチャートで12位にまで上がりました。

彼らは正念場を、イアン・ハンターが書いたこの曲で乗り切りました。

その間彼らを心配したボウイは「ドライブ・イン・サタディ(Drive In Saturday)」という曲の提を申し出たそうですが、バンド側が断ったそうです。

しかしボウイという人は、本当にいい人なのですね。

8位「Marionette」(アルバム:The Hoople)

■曲名:Marionette

■曲名邦題:マリオネットの叫び

■アルバム名:The Hoople(1974年)

■アルバム名邦題:ロックン・ロール黄金時代

■動画リンク:「Marionette」

このアルバムは、曲の日本語タイトルが少しやりすぎな感じがします。

「Alice」 →「あばずれアリス」

「Born Late ’58」 →「あの娘はイカしたキャディラック」

そしてこの曲も

「Marionette」→「マリオネットの叫び」

バッドボーイズ風に脚色しすぎな邦題ばかりですね(笑)。

それはともかく、彼らは派手なロックンロールが持ち味のバンドです。

しかしこの曲では構成が凝っていて、演劇っぽい要素を感じます。

おそらく当時はアリス・クーパー(Alice Cooper)の影響を受けていたかもしれません。

この曲の歌詞は、先生のあやつり人形になっている哀れな生徒の話です。

そういえばアリス・クーパーも、学校や先生をディスっていました。

9位「Walkin’ with a Mountain」(アルバム:Mad Shadows)

■曲名:Walkin’ with a Mountain

■曲名邦題:ウォーキン・ウィズ・ア・マウンテン

■アルバム名:Mad Shadows(1970年)

■アルバム名邦題:マッド・シャドウズ

■動画リンク:「Walkin’ with a Mountain」

この記事では時期を限定していません。

ただイアン・ハンターとミック・ラルフスの2人が脱退して、残りメンバーだけでリリースしたアルバムは除外しました。

その2人のいないバンドを、モット・ザ・フープルと呼んでもいいのかと思ってしまいます。

それ以外は時期を絞っていないのにもかかわらず、選曲元のアルバムが偏りました。

彼らはブレイクするまで、以下の4枚のアルバムをリリースしています。

「モット・ザ・フープル(Mott the Hoople)」

「マッド・シャドウズ(Mad Shadows)」

「ワイルドライフ(Wildlife)」

「ブレイン・ケイパーズ(Brain Capers)」

どれも悪くはありませんが、これぞという曲がないように思います。

異論もあると思いますが、私がブレイク後の名曲群に匹敵すると思ったのはこの曲だけです。

この曲は「華麗なる煽動者〜モット・ライブ(Live)」でも取り上げられていますが、私はこのオリジナルの方が良い出来だと思いました。

10位「Sea Diver」(アルバム:All the Young Dudes)

■曲名:Sea Diver

■曲名邦題:潜水夫

■アルバム名:All the Young Dudes(1972年)

■アルバム名邦題:すべての若き野郎ども

■動画リンク:「Sea Diver」

この頃から少しずつイアン・ハンターの存在が大きくなってきました。

情感とドラマ性を備えた彼の歌は、強く人を惹きつけてやみません。

初期の彼はボブ・デイラン(Bob Dylan)からの影響を感じさせました。

後期でも「Mott」の「母になりたい(I Wish I Was Your Mother)」などで、その影響を感じます。

ただ一方で彼にはドラマティックに歌い上げる、初期デヴィッド・ボウイ型のパターンもあります。

この曲は後者を代表する曲。

ソロ・アルバムでも、この路線で曲を量産しています。

このアルバム前バンドはじり貧で、一度は解散を決定しましたが、ボウイの支援を受けて撤回する有様でした。

しかしこのアルバムは起死回生のヒットとなりました。

この曲は神に救済を求めている内容ですが、どうやらその願いは通じたようですね。

関連記事

■ローリング・ストーンズ(The Rolling Stones)の名曲名盤20選

■アリス・クーパー(Alice Cooper)の名曲名盤10選

■エドガー・ウィンター(Edgar Winter)の名曲名盤10選

■モトリー・クルー(Motley Crue)の名曲名盤10選

記事一覧

他ブログ・SNS等

■このブログの「トップページ」に戻る

※お気に入りに登録をお願いいたします!

■おとましぐらの音楽ブログ(サブブログ)

※オピニオン記事、企画色の強い記事を連載しています

■note(ジャンル別おすすめ曲一覧)

※選りすぐりの名曲を1曲単位でご紹介しています

■おとましぐらXアカウント

※フォローをお願いいたします!