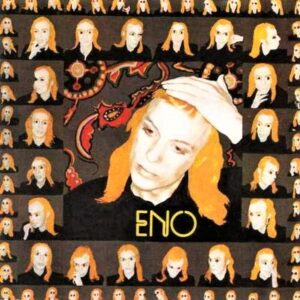

今回はブライアン・イーノのランキングを作成しました。

この人はアンビニエントの巨匠ですが、この記事では初期のアヴァン・ポップな時期に焦点を当てました。

破天荒でポップな音楽をお楽しみください。

- 1 1位「Third Uncle」(アルバム:Taking Tiger Mountain(By Strategy))

- 2 2位「Burning Airlines Give You So Much More」(アルバム:Taking Tiger Mountain(By Strategy))

- 3 3位「St. Elmo’s Fire」(アルバム:Another Green World)

- 4 4位「Needles in the Camel’s Eye」(アルバム:Here Come the Warm Jets)

- 5 5位「Back in Judy’s Jungle」(アルバム:Taking Tiger Mountain(By Strategy))

- 6 6位「The Paw Paw Negro Blowtorch」(アルバム:Here Come the Warm Jets)

- 7 7位「Some of Them Are Old」(アルバム:Here Come the Warm Jets)

- 8 8位「Cindy Tells Me」(アルバム:Here Come the Warm Jets)

- 9 9位「Mother Whale Eyeless」(アルバム:Taking Tiger Mountain(By Strategy))

- 10 10位「By This River」(アルバム:Before and After Science)

- 11 関連記事

- 12 記事一覧

- 13 他ブログ・SNS等

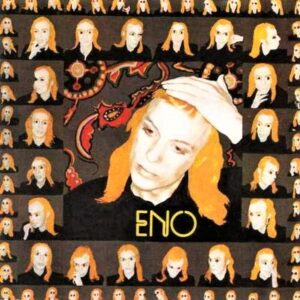

1位「Third Uncle」(アルバム:Taking Tiger Mountain(By Strategy))

■曲名:Third Uncle

■曲名邦題:サード・アンクル

■アルバム名:Taking Tiger Mountain(By Strategy)(1974年)

■アルバム名邦題:テイキング・タイガー・マウンテン

■動画リンク:「Third Uncle」

このアルバムがリリースされた1974年当時のイーノは、早すぎたパンク、ニューウェーブだったかもしれません。

実際後年彼がプロデュースしたコンピレーション「No New York」は、後続の多くバンドに影響を与えました。

この曲のイントロのベースも、ストラングラーズ(The Stranglers)みたいではないでしょうか。

この曲でベースを弾いているのは、ブライアン・タリントン(Brian Turrington)。

彼はこの曲のアレンジも担当しました。

ブライアン・タリントンは、以前パブロックの記事でもご紹介したウィンキーズ(The Winkies)のベーシストです。

さてこの曲はバウハウス(Bauhaus)にカバーされています。

イーノをご紹介するにあたり、周囲の貢献を軽視できません。

当時イーノは、フィル・マンザネラ(Phil Manzanera)など才能あるミュージシャンに囲まれていました。

リーダー格がフィル・マンザネラで、イーノも参加していた801というバンドでもこの曲をやっています。

2位「Burning Airlines Give You So Much More」(アルバム:Taking Tiger Mountain(By Strategy))

■曲名:Burning Airlines Give You So Much More

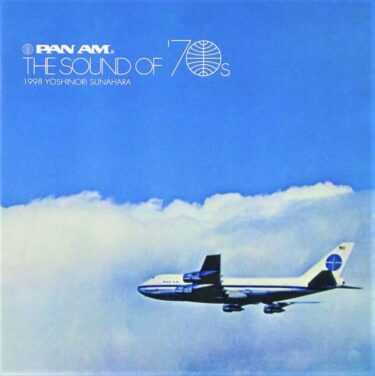

■曲名邦題:バーニング・エアラインズ・ギヴ・ユー・ソー・マッチ・モア

■アルバム名:Taking Tiger Mountain(By Strategy)(1974年)

■アルバム名邦題:テイキング・タイガー・マウンテン

■動画リンク:「Burning Airlines Give You So Much More」

私が初めてこのアルバムを聞いたのは、中学生の時だったと思います。

当時私が参考書のように読んでいた渋谷陽一のディスクガイドにも、このアルバムが掲載されていたように記憶しています。

もちろんその頃は良さが理解できるはずもありません。

しかし当時の私は時間だけは有り余っていました。

何度も繰り返し聞いている内に、これはただ事ではないと思うようになりました。

ただ周囲の友達に言っても理解してもらそうな音楽ではありません。

私は中学生の時ロック選民思想を患いましたが、高校の時に卒業しました。

それはともかく、私はこの曲でイーノに開眼しました。

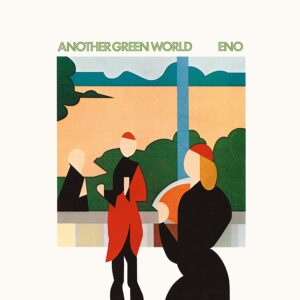

3位「St. Elmo’s Fire」(アルバム:Another Green World)

■曲名:St. Elmo’s Fire

■曲名邦題:セント・エルモス・ファイアー

■アルバム名:Another Green World(1975年)

■アルバム名邦題:アナザー・グリーン・ワールド

■動画リンク:「St. Elmo’s Fire」

この記事ではポップな時期に焦点を当てましたが、同時にそれはイーノのボーカル時代ともいえそうです。

アンビニエント時代になると、イーノは歌わなくなりましたから。

ちなみに後年にも「ロング・ウェイ・アップ(Wrong Way Up)」や、デビッドバーンと組んだ「Everything That Happens Will Happen Today(エブリシング・ザット・ハプンズ・ウィル・ハプン・トゥデイ)」など、ポップなボーカル・アルバムがあります。

さてイーノはこのアルバムあたりから、サウンド面で変化が見られるようになりました。

以下の曲のようにポップな曲であっても、ノイジーではなくなってきましたし。

より多様なサウンドに移行したといえるかもしれません。

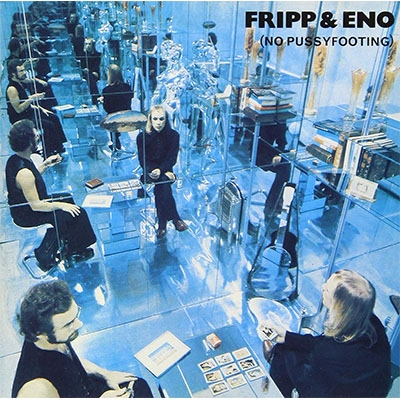

上の曲と「St. Elmo’s Fire」は、ロバート・フリップ(Robert Fripp)のギターが聞きものです。

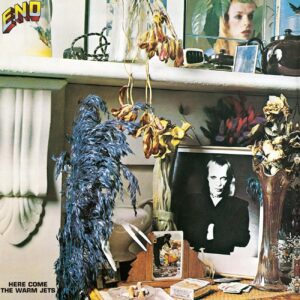

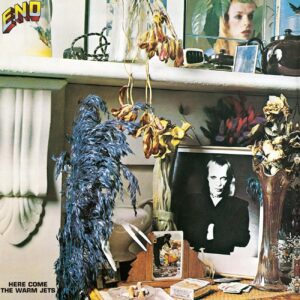

4位「Needles in the Camel’s Eye」(アルバム:Here Come the Warm Jets)

■曲名:Needles in the Camel’s Eye

■曲名邦題:ニードルズ・イン・ザ・キャメルズ・アイ

■アルバム名:Here Come the Warm Jets(1974年)

■アルバム名邦題:ヒア・カム・ザ・ウォーム・ジェッツ

■動画リンク:「Needles in the Camel’s Eye」

この曲は映画「ベルベット・ゴールドマイン(Velvet Goldmine)」に使われた有名曲です。

さてここでイーノの音楽の特性について、少し触れておきましょう。

彼の音楽が苦手だという人は、ルーツ系やオーガニックな音楽と親和性の高い方かもしれません。

この頃のイーノの音楽は、感情や自然とは切り離されています。

私なりの言い方をすると、衝動や空間と親和性の高い音楽。

特に初期は衝動をテーマとした曲が多く、感情を介さず直接生理的な感覚に働きかけてきます。

この曲は「ラクダの目に針」というものですし、アルバム名は「男性が射精する瞬間」という意味です(苦笑)

一方世の中のほとんどの音楽は、感情に訴えかけるものが多いです。

つまり本質的にイーノの音楽は少数派で異質なのですね。

ただ彼は後にその刺激にもあきたらしく、空間との親和性が高いアンビニエントに傾倒していきました。

5位「Back in Judy’s Jungle」(アルバム:Taking Tiger Mountain(By Strategy))

■曲名:Back in Judy’s Jungle

■曲名邦題:バック・イン・ジュディーズ・ジャングル

■アルバム名:Taking Tiger Mountain(By Strategy)(1974年)

■アルバム名邦題:テイキング・タイガー・マウンテン

■動画リンク:「Back in Judy’s Jungle」

とらえどころがないねじれたポップ感覚が魅力の曲です。

彼の音楽を聞いていると、音楽を聞く基準や位相が狂い、何が良い音楽で何が悪い音楽か分からなくなります。

音楽性は異なりますが、その点ではオーネット・コールマン(Ornette Coleman)と似ているかもしれません。

むしろ彼らの役割は、リスナーの座標軸を狂わせることにあるような気がします。

また穏やかさと過激さが明確に分かれがちですが、この頃は中間といえるポップな面が目立ちました。

ただポップとは言っても、どこかネジが外れたストレンジなポップスですが。

以前エイフェックス・ツイン(Aphex Twin)の記事を書いた時にも感じましたが、アンビニエントを得意とするこの2人は少し似ています。

彼らの曲はポップな曲でも、どこかしら違和感を感じさせます。

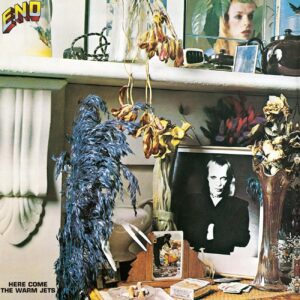

6位「The Paw Paw Negro Blowtorch」(アルバム:Here Come the Warm Jets)

■曲名:The Paw Paw Negro Blowtorch

■曲名邦題:ザ・ポー・ポー・ニグロ・ブロウトーチ

■アルバム名:Here Come the Warm Jets(1974年)

■アルバム名邦題:ヒア・カム・ザ・ウォーム・ジェッツ

■動画リンク:「The Paw Paw Negro Blowtorch」

この曲は前半は聞きやすいのですが、後半は派手に荒れ狂う展開になります。

ジョン・ケイル(John Cale)やブライアン・イーノなど、実験色の強いアーティストあるあるかもしれません。

ただイーノはロキシー・ミュージック(Roxy Music)在籍時を含め、ポップと前衛の配分が絶妙です。

この頃の彼の音楽をカテゴライズするとしたら、アヴァン・ポップ、ストレンジ・ポップと呼べるかもしれません。

アヴァン・ポップとは音楽の場合、アヴァンギャルドなのにポップな音楽を指す言葉。

この頃のイーノの音楽を指す言葉として、私はアヴァン・ポップと呼ぶのがしっくりきます。

イーノはバランス感覚に優れた人です。

彼の音楽は前衛的でありながら、全く耳が受け付けない曲はありません。

この曲のように耳障りが良いとはいえないアレンジの曲でも、どこかしらポップな部分を感じます。

7位「Some of Them Are Old」(アルバム:Here Come the Warm Jets)

■曲名:Some of Them Are Old

■曲名邦題:サム・オブ・ゼム・アー・オールド

■アルバム名:Here Come the Warm Jets(1974年)

■アルバム名邦題:ヒア・カム・ザ・ウォーム・ジェッツ

■動画リンク:「Some of Them Are Old」

イーノ特有のねじれ感覚の根本には、脱力感覚があるかもしれません。

音楽に脱力が表れるかどうかは、その人の資質の問題です。

たとえばイーノがプロデュースしたU2は偉大なバンドですが、そうした要素はありませんし。

脱力によって得られる効果を最大に活かせるのは、ある種の資質を持ったごく一部の人だけです。

たとえばこの曲では、1:34からをお聞きください。

極度に脱力しつつも、陶然としたサウンドを聞くことができます。

やはりここでもねじれ感覚を伴っています。

酩酊し浮遊したポップ感覚を表現したサウンドは見事です。

この種の曲では「オン・サム・ファーラウェイ・ビーチ(On Some Faraway Beach)」や「プット・ア・ストロー・アンダー・ベイビー(Put a Straw Under Baby)」などもおすすめです。

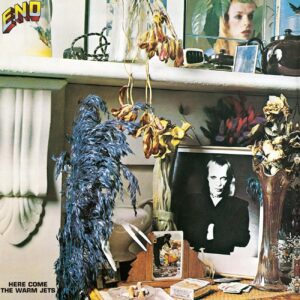

8位「Cindy Tells Me」(アルバム:Here Come the Warm Jets)

■曲名:Cindy Tells Me

■曲名邦題:シンディ・テルズ・ミー

■アルバム名:Here Come the Warm Jets(1974年)

■アルバム名邦題:ヒア・カム・ザ・ウォーム・ジェッツ

■動画リンク:「Cindy Tells Me」

いつもこのブログ記事では、様々なアルバムから曲を選ぶようにしています。

というのは聞く人のツボがどこか分からないので、多様性を意識した方が気に入られる確率が高まるからです。

しかし今回はこのファースト・アルバムと2枚目の「Taking Tiger Mountain(By Strategy)」の曲を中心に据え、あえて偏らせました。

私の大好きなその2枚に絞って、彼の限定した一面のみをお伝えしたいと思いました。

その2枚は実験色が強いのに、完成度が高いという不思議な作品です。

実験色を強めるということはギリギリを攻めることですし、結果的に失敗した曲も含まれるものです。

しかし上記2作には、実験的なだけのつまらない曲がありません。

このアルバムのタイトル曲なども、実験的ですが本当にすばらしいです。

9位「Mother Whale Eyeless」(アルバム:Taking Tiger Mountain(By Strategy))

■曲名:Mother Whale Eyeless

■曲名邦題:マザー・ホエール・アイレス

■アルバム名:Taking Tiger Mountain(By Strategy)(1974年)

■アルバム名邦題:テイキング・タイガー・マウンテン

■動画リンク:「Mother Whale Eyeless」

ブライアン・イーノはプロデューサーとしても超一流です。

先程挙げたU2以外にも、トーキング・ヘッズ(Talking Heads)の「リメイン・イン・ライト(Remain in Light)」、ディーヴォ(Devo)の「頽廃的美学論(Q:Are We Not Men? A:We Are DEVO!)」」など名作が沢山あります。

プロデュース作品ではありませんが、イーノはデヴィッド・ボウイ(David Bowie)の「ロウ(Low)」などのベルリン三部作にも参加していました。

この曲でもボーカル以外のサウンドは、デヴィッド・ボウイと同じ匂いを感じます。

イーノはロックの基礎研究みたいなところがあって、その成果をふまえて他アーティストが発表した応用研究の音楽が沢山あります。

私は一時期「ストレンジデイズ」という音楽雑誌を購読していました。

その雑誌で紹介されていたアーティストの一部は、この頃のイーノの影響を受けていた感じがします。

10位「By This River」(アルバム:Before and After Science)

■曲名:By This River

■曲名邦題:バイ・ディス・リヴァー

■アルバム名:Before and After Science(1977年)

■アルバム名邦題:ビフォア・アンド・アフター・サイエンス

■動画リンク:「By This River」

一般的にブライアンイーノといえば、アンビニエント・ミュージック(環境音楽)です。

今回はアンビニエントの時代の曲を対象外にしましたが、それらの曲を軽視するつもりはありません。

実際私が最も聞いているイーノ作品は「アンビエント1/ミュージック・フォー・エアポーツ(Ambient 1: Music for Airports)」ですし。

「アナザー・グリーン・ワールド(Another Green World)」あたりから、アンビニエントの予兆がありました。

次作「ディスクリート・ミュージック(Discreet Music)」ではインスト中心となり、更にその次のこのアルバムではポップと静謐な曲が混在しています。

最後にギリギリ今回の記事の趣旨に合致した曲をご紹介しましょう。

この曲はアンビニエントっぽいですが、ボーカル入りです。

今回はイーノの一側面に焦点を当ててみました。

もしこの記事の曲が気に入ったら、ぜひアンビニエント時代も掘り下げてみてください。

関連記事

■ジョイ・ディヴィジョン(Joy Division)の名曲名盤10選

記事一覧

他ブログ・SNS等

■このブログの「トップページ」に戻る

※お気に入りに登録をお願いいたします!

■おとましぐらの音楽ブログ(サブブログ)

※オピニオン記事、企画色の強い記事を連載しています

■note(ジャンル別おすすめ曲一覧)

※選りすぐりの名曲を1曲単位でご紹介しています

■おとましぐらXアカウント

※フォローをお願いいたします!