今回はベニー・シングスのランキングを作成しました。

この記事は、以下のアーティストが好きな方におすすめします。

・ニック・デカロ(Nick DeCaro)

・クリス・モンテス(Chris Montez)

・マイケル・フランクス(Michael Franks)

・ギルバート・オサリバン(Gilbert O’Sullivan)

・キリンジ

一聴してこの人だと分かるクリアーなサウンドも魅力です。

- 1 1位「Little Donna」(アルバム:I Love You〈Live At The Bimhuis〉)

- 2 2位「Let Me In」(アルバム:Benny… at Home)

- 3 3位「Softly (Tokyo)」(アルバム:City Pop)

- 4 4位「Honey Bee」(アルバム:ART)

- 5 5位「Passionfruit」(EP:Santa Barbara)

- 6 6位「All We Do For Love」(アルバム:ART)

- 7 7位「I Can’t Help Myself」(アルバム:Benny… at Home)

- 8 8位「Below the Waterfall」(アルバム:I Love You〈Live At The Bimhuis〉)

- 9 9位「We Ain’t Going Nowhere」(アルバム:Champagne People)

- 10 10位「Nakameguro feat. Faberyayo」(アルバム:City Pop)

- 11 関連記事

- 12 記事一覧

- 13 他ブログ・SNS等

1位「Little Donna」(アルバム:I Love You〈Live At The Bimhuis〉)

■曲名:Little Donna

■曲名邦題:リトル・ドナ

■アルバム名:I Love You〈Live At The Bimhuis〉(2005年)

■アルバム名邦題:アイ・ラブ・ユー ライブ・アット・ザ・ビムハウス

■動画リンク:「Little Donna」

このアルバムはライブなのでCDには歓声が入っていますが、MVでは歓声がカットされています。

聞いての通り、元々ライブっぽい曲ではありません

現代のAORとかインドア・ポップスといった感じの曲です。

私は疑似ライブかもしれないと思って「Bimhuis」というライブ会場が実在するか調べてみました。

するとオランダにあるジャズ系のライブ会場だと判明しました。

ちなみに「Bimhuis」は日本語では「ビムハウス」と読むようです。

「bimhuis capacity」で調べたところ、最大収容人数が200人ぐらいでした。

今ではすっかりメジャーになったベニーですが、この時点ではまだそれほど売れていなかったかもしれません。

2位「Let Me In」(アルバム:Benny… at Home)

■曲名:Let Me In

■曲名邦題:レット・ミー・イン

■アルバム名:Benny… at Home(2007年)

■アルバム名邦題:ベニー…アット・ホーム

■動画リンク:「Let Me In」

この人は作曲能力が高く、ほぼ捨て曲がありません。

また彼の音楽にはポップス、HIPHOP、ソウル・ミュージックの影響がうかがえますが、唯一ロックっぽい要素はありません。

クリス・モンテスなどと同じく、純正ポップスといえる音楽です。

この曲も「ポップのマエストロ」の異名に恥じない、完成度の高いポップスに仕上がっています。

私は長年ロックを聞いてきたせいか、音楽にどこかにごりみたいなものを求めるところがあります。

しかしこの人の音楽にはそうしたにごりは一切ありません。

逆にクリアーな方向に突き抜けようとしている感じがしますが、これはこれで良いですね。

3位「Softly (Tokyo)」(アルバム:City Pop)

■曲名:Softly (Tokyo)

■曲名邦題:ソフトリー(Tokyo)

■アルバム名:City Pop

■アルバム名邦題:City Melody(2019年)

■動画リンク:「Softly (Tokyo)」

彼は日本びいきのようで、この曲以外にも日本テーマにした曲があります。

この作品の少し前まで、彼は実験色を強めていた時期がありました。

2~3作目あたりの安心して聞けるポップス路線とは少し違った可能性を模索していたようです。

その時期にも良い曲はありますが、私はキャッチーな曲が減ったことを残念に感じました。

そうした試行錯誤の時期を経て、再度純正ポップスに戻ったのがこのアルバム。

彼の原点回帰といえる作品です。

彼は山下達郎の熱心なファンで、元々こういう音楽を好んでいたようですね。

アルバムタイトルは何のヒネリもない「City Pop」ですが、シンプルさゆえに新鮮です。

4位「Honey Bee」(アルバム:ART)

■曲名:Honey Bee

■曲名邦題:ハニー・ビー

■アルバム名:ART(2011年)

■アルバム名邦題:アート

■動画リンク:「Honey Bee」

この人の音楽には、整理整頓された部屋のような居心地よさがあります。

音がきちんと整理されていて、あるべきところに収納されているような彼の音楽は、聞き手に余分な情報処理の負担を強いません。

この曲を聞くと、無駄な音が入っていないことに気がつきます。

それぞれの音に固有の役割が与えられていて、重複した役割を担っていません。

ミニマムでありつつ、おしゃれな音楽空間を醸しています。

またこの曲のようなシンプルなドラムには、この人の特徴がよく出ています。

リズムに遊びがないと思われるかもしれませんが、このドラムには無印良品のようなシンプルな機能性を感じます。

ジャストかやや前のめりのタイミングや固めの音色など、シンプルでもこだわりを感じる音です。

ニュー・ミュージック (New Musik)というバンドに、ドラムの使い方が似ているかもしれません。

5位「Passionfruit」(EP:Santa Barbara)

■曲名:Passionfruit

■EP名:Santa Barbara(2022年)

■動画リンク:「Passionfruit」

この曲はドレイク(Drake)のカバーです。

この曲は原曲を大胆にアレンジして、自分の色に染め上げています。

特にレゲエっぽくした解釈がすばらしく、私はドレイクのオリジナルを上回っていると思います。

聞き比べていただけるように、オリジナルを引用しておきましょう。

【2023年1月13日追記】

この記事を書いた時、この曲はアルバム未収録曲でした。

現在は「Santa Barbara」というカバー曲集のEPに収録されています。

6位「All We Do For Love」(アルバム:ART)

■曲名:All We Do For Love

■曲名邦題:オール・ウィ・ドゥ・フォー・ラヴ

■アルバム名:ART(2011年)

■アルバム名邦題:アート

■動画リンク:「All We Do For Love」

「Passionfruit」で思い出しましたが、私が初めてこの人を聞いた時、マイケル・フランクスに似ていると思いました。

ベニー・シングスは声の細さが弱点にならずむしろ強味の人ですが、そういうところもマイケル・フランクスっぽいです。

実際ベニーはマイケル・フランクスのファンのようですね。

またこの人はあまり歌詞に凝るタイプではなさそうです。

この曲のタイトルは「All We Do For Love」。

直訳すると「愛のために私たちがすることのすべて」という意味のタイトルです。

歌詞を読んでみましたが、そこまで深い歌詞ではありませんでした。

誠実な男性の一途な気持ちが歌われています。

そもそも彼の音楽には、含蓄とか行間などは必要ないかもしれません。

ひたすら表面的な音の心地よさと、メロディの魅力に尽きるといってもいいと思います。

潔いと思えるほどの振り切り方が、この人の持ち味かもしれません。

7位「I Can’t Help Myself」(アルバム:Benny… at Home)

■曲名:I Can’t Help Myself

■曲名邦題:アイ・キャント・ヘルプ・マイセルフ

■アルバム名:Benny… at Home(2007年)

■アルバム名邦題:ベニー…アット・ホーム

■動画リンク:「I Can’t Help Myself」

この曲は一種独特な雰囲気の中、ベニーと女性コーラスが歌っています。

彼にしてはアップテンポでいなたい曲なので、評価が割れるかもしれませんが、私は評価したいと思います。

彼はこのアルバムあたりから国際的な評価が高まってきました。

フランスの有名なラジオ局「Radio Nova」に呼ばれたり、アニメの主題曲をオファーされたり、一躍人気者になりつつありました。

ローカルな人気から、国際的な人気アーティストへと羽ばたき始めたといえるでしょう。

彼はオランダ出身で、本名は「Tim van Berkestijn」です。

彼はこのアルバムまで「Sonar Kollektiv」という小さなレーベルに所属していました。

しかし次作からは「Dox Records」に移籍して、よりワールドワイドに活躍する下地が整いました。

8位「Below the Waterfall」(アルバム:I Love You〈Live At The Bimhuis〉)

■曲名:Below the Waterfall

■曲名邦題:ビロウ・ザ・ウォーターフォール

■アルバム名:I Love You〈Live At The Bimhuis〉(2005年)

■アルバム名邦題:アイ・ラブ・ユー ライブ・アット・ザ・ビムハウス

■動画リンク:「Below the Waterfall」

私はこのアルバムで初めて彼を知りましたが、この曲を聞いて才能を確信しました。

勢いでアップテンポの良い曲を書ける人は沢山います。

またバラードが良い人もいます。

しかしミディアムテンポの曲は、比較的ソングライティングの実力が表れやすいかもしれません。

例えば私はエルトン・ジョンの以下の曲に、ベニーと共通する才能を感じます。

Elton John – Bennie and the Jets

私は上の「Bennie and the Jets」とベニーに似た才能の質を感じます。

ビブラフォン、ミュートのかかったトランペットなどの使い方もおしゃれで、現代のA&Mといった印象を受ける曲です。

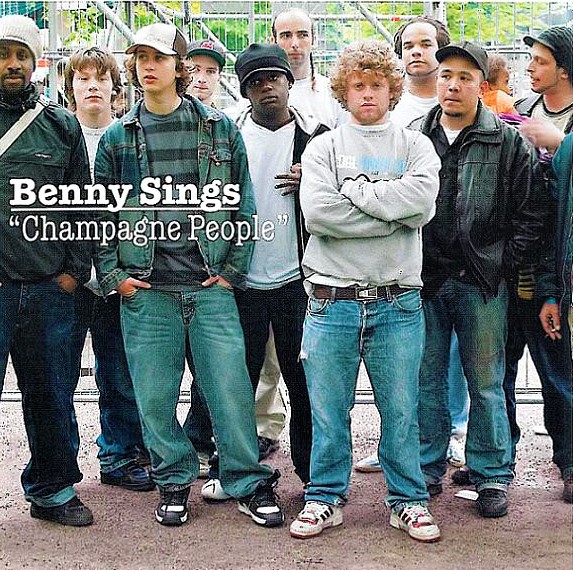

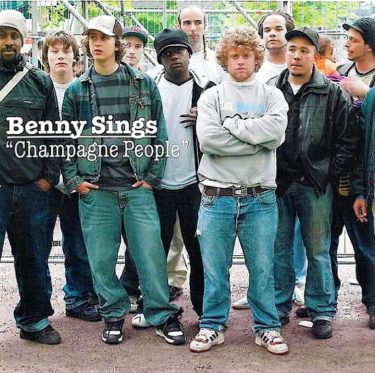

9位「We Ain’t Going Nowhere」(アルバム:Champagne People)

■曲名:We Ain’t Going Nowhere

■アルバム名:Champagne People(2003年)

■アルバム名邦題:シャンペン・ピープル

■動画リンク:「We Ain’t Going Nowhere」

デビュー・アルバムの曲です。

このアルバムには、時々HIPHOPのバックグラウンドが垣間見えます。

実際にベニーはHIOHOPグループAbstract Dialectでベースを弾いていたり、同じくHIPHOP系のDe Toffenの一員ですから。

後に「シューボックス・マネー・フィーチャリング・メイヤー・ホーソーン(Shoe Box Money feat. Mayer Hawthorne)」で共演したメイヤー・ホーソーンもそうですが、HIPHOP系の人の中はメロウな作風を得意とする人がいます。

この曲などはその好例で、メロウでチルアウトできる極上の曲です。

このランキングではスローはこの曲だけしか選んでいません。

同じアルバムからもう1曲、フリーソウルっぽい曲をご紹介しましょう。

Benny Sings – Unconditional Love

10位「Nakameguro feat. Faberyayo」(アルバム:City Pop)

■曲名:Nakameguro feat. Faberyayo

■アルバム名:City Pop(2019年)

■動画リンク:「Nakameguro feat. Faberyayo」(リンク切れ)

最後に少々変わった曲をご紹介しましょう。

この曲では「中目黒」というコーラスが繰り返されるだけのほぼインストといえる曲です。

彼は才能あるソングライターとしてだけでなく、この曲のようにアレンジにも才能を発揮しました。

彼はジョヴァンカ(Giovanca)、ウーター・ヘメル(Wouter Hamel)、日本では安藤裕子などのプロデュースを手掛けました。

どのプロデュース作にも彼の刻印が押されていて、一聴でこの人だと分かります。

この曲では彼にしては珍しく、ベースが活躍しています。

彼はヒップホップ・バンドのベーシストでしたが、自分のアルバムではそれほどベースは目立ちません。

彼はプレイヤー気質というより、全体のバランスを重視するプロデューサー気質の人なのかもしれません。

関連記事

■ギルバート・オサリバン(Gilbert O’Sullivan)の名曲名盤10選

■マイケル・フランクス(Michael Franks)の名曲名盤10選

■スクリッティ・ポリッティ(Scritti Politti)の名曲名盤10選

記事一覧

他ブログ・SNS等

■このブログの「トップページ」に戻る

※お気に入りに登録をお願いいたします!

■おとましぐらの音楽ブログ(サブブログ)

※オピニオン記事、企画色の強い記事を連載しています

■note(ジャンル別おすすめ曲一覧)

※選りすぐりの名曲を1曲単位でご紹介しています

■おとましぐらXアカウント

※フォローをお願いいたします!