今回はジャパンのランキングを作成しました。

彼らはヨーロピアン路線のロキシー・ミュージック(Roxy Music)やデヴィッド・ボウイ(David Bowie)の系譜に連なるバンドです。

しかし最終的には耽美的なアート志向を尖らせて、独自の境地にたどり着きました。

後に彼らはデュラン・デュラン(Duran Duran)など、ニューロマンティックにも影響を与えました。

- 1 1位「Ghosts」(アルバム:Tin Drum)

- 2 2位「Quiet Life」(アルバム:Quiet Life)

- 3 3位「The Unconventional」(アルバム:Adolescent Sex)

- 4 4位「Visions of China」(アルバム:Tin Drum)

- 5 5位「Swing」(アルバム:Gentlemen Take Polaroids)

- 6 6位「The Art of Parties」(アルバム:Tin Drum)

- 7 7位「Automatic Gun」(アルバム:Obscure Alternatives)

- 8 8位「Cantonese Boy」(アルバム:Oil On Canvas)

- 9 9位「Gentlemen Take Polaroids」(アルバム:Gentlemen Take Polaroids)

- 10 10位「European Son」(アルバム:Assemblage)

- 11 関連記事

- 12 記事一覧

- 13 他ブログ・SNS等

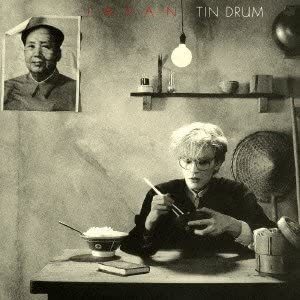

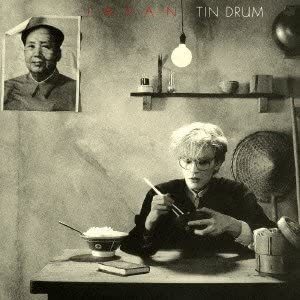

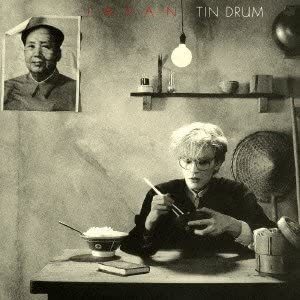

1位「Ghosts」(アルバム:Tin Drum)

■曲名:Ghosts

■曲名邦題:ゴウスツ

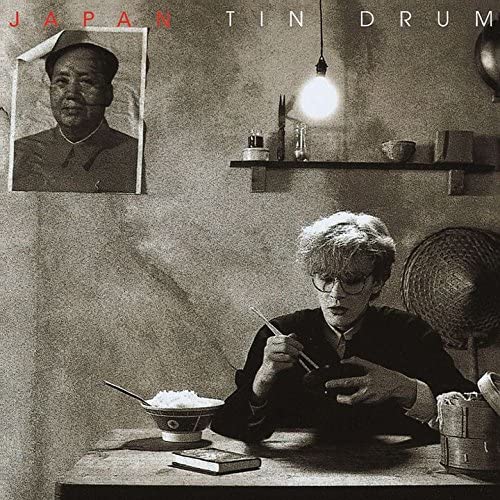

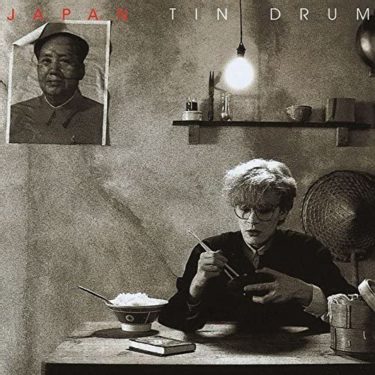

■アルバム名:Tin Drum(1981年)

■アルバム名邦題:錻力の太鼓

■動画リンク:「Ghosts」

私は彼らの最高傑作はこのアルバムだと思います。

この曲はシングルチャート5位という最大のヒット曲となりました。

ちなみに後年デヴィッド・シルヴィアン(David Sylvian)は、ジャパン時代について、かなり否定的な見解を述べていました。

生きていくためにやっていたバンドで、偽りの姿だったと。

ただ最後の方では、少しだけ自分を表現できるようになってきたそうです。

シルヴィアンがこの曲を書いた時、一部のメンバー以外この曲には興味を示さなかったそうです。

当時バンド内の人間関係は、決して良好とはいえませんでした。

もちろん仲良しクラブである必要はありません。

才能を持った1人の発言権が強まることで、大きな成果を挙げている場合も多々あります。

このアルバムは、そのパターンの典型例といえるかもしれません。

この曲はシルヴィアンにとって、ソロで自分がやりたい音楽の原型になったそうです。

しかしバンドのメンバーは、彼とは違う方向を向いていました。

シルヴィアンが独裁的な人だったらバンドは継続したかもしれませんが、むしろ真逆の人です。

様々な意味で、解散は必然だったといえるでしょう。

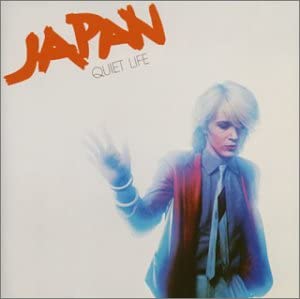

2位「Quiet Life」(アルバム:Quiet Life)

■曲名:Quiet Life

■曲名邦題:クワイエット・ライフ

■アルバム名:Quiet Life(1979年)

■アルバム名邦題:クワイエット・ライフ

■動画リンク:「Quiet Life」

彼らは最初の2枚で、ホワイト・ファンクやグラム・ロックをやっていました。

しかしこのアルバムあたりから、彼らは大きく変わり始めました。

この曲はサード・アルバムの冒頭を飾る曲で、ファンは急にピコピコしたと思ったかもしれません。

ただその前には伏線がありました。

思えばファースト・アルバム「Adolescent Sex」のタイトル曲は、歪んだディスコといった感じの曲でした。

また翌年1979年にはジョルジオ・モロダー(Giorgio Moroder)と組んだ「ライフ・イン・トウキョウ(Life in Tokyo)」を発表しています。

ジョルジオ・モロダーといえば、エレクトリックなディスコを特徴とする人です。

そして、その次のシングルがこの曲。

以前からちりばめておいた伏線を回収して、ディスコに行き着く流れだったのですね。

ただ3:38からのミック・カーン(Mick Karn)のベースは、普通のディスコとはまた違ったニューアンスがあります。

3位「The Unconventional」(アルバム:Adolescent Sex)

■曲名:The Unconventional

■曲名邦題:奇しい絆

■アルバム名:Adolescent Sex(1978年)

■アルバム名邦題:果てしなき反抗

■動画リンク:「The Unconventional」

彼らが最初の2枚のアルバムを嫌っていることは有名な話です。

私は何度もインタビューでその種の発言を読みました。

当然ベスト盤でも初期の曲は冷遇されがちです。

初期の曲が1曲も入っていないベスト盤もあるほどですし、ライブ・アルバムでも初期の曲は、ほぼ取り上げられません。

しかし私はこのファースト・アルバムを結構気に入っています。

シングルカットされた「パレードに雨を降らせないで(Don’t Rain on My Parade)」など、他にも良い曲がありますから。

彼らはサードからキーボード主体のサウンドに移行しますが、この頃はロブ・ディーン(Rob Dean)のギターが目立っていました。

この曲でも屈折したファンクの曲調とざらついたギターの組み合わせは、とても刺激的です。

ちなみにデビュー時の彼らは、本国イギリスでは全く人気がありませんでした。

当時はアイドル的に売り出されていましたが、それにしては音楽に毒がありすぎましたし、ミスマッチだったかもしれません。

しかし唯一日本では人気がありました。

当時はクイーン(Queen)やジャパンなど、最初に日本で人気が出ることがままありました。

昔の日本の洋楽ファンは、目利き能力が高かったのですね。

4位「Visions of China」(アルバム:Tin Drum)

■曲名:Visions of China

■曲名邦題:ヴィジョンズ・オブ・チャイナ

■アルバム名:Tin Drum(1981年)

■アルバム名邦題:錻力の太鼓

■動画リンク:「Visions of China」

先程このバンドの後期は、シルヴィアンがバンドの中心だったと書きました。

しかしそれはコンセプトや曲づくりにおいてであって、演奏面では各自強者ぞろいでした。

特にミック・カーンとスティーヴ・ジャンセン(Steve Jansen)のリズムは隊は、とても独創的です。

それはこの曲のイントロを聞くだけで実感していただけると思います。

ここではスティーヴのドラムについて触れておきましょう。

彼のプレイは一言で言うと、一風変わったドラムです。

ギターでいえばエイドリアン・ブリューのように、発想の自由さを感じる演奏です。

2:12ぐらいから、少しアフリカのパーカッションみたいになりますが、それも良いアクセントになっていますね。

このバンドの場合、シンセサイザーも結構パーカッシブになる時があります。

それら個々のパーツがうまくはまると、こうした不思議な音響空間が生まれます。

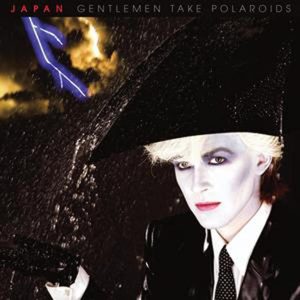

5位「Swing」(アルバム:Gentlemen Take Polaroids)

■曲名:Swing

■曲名邦題:スウィング

■アルバム名:Gentlemen Take Polaroids(1980年)

■アルバム名邦題:孤独な影

■動画リンク:「Swing」

この曲はミック・カーンのベースにご注目ください。

この人はフレットレス・ベースの名手で、サウンド面の要といえる存在です。

フレットレス・ベースとは、通常弦の上にある区切りがないベースのこと。

フレットは音程を把握する上で目印になるので、素人がフレットレスを使うとかなり悲惨なことになります。

この人のベースを聞くと、ジャコ・パストリアス(Jaco Pastorius)やパーシー・ジョーンズ(Percy Jones)を思い出す瞬間があります。

それは彼らが皆フレットレス・ベースを弾くことが一因かもしれません。

ちなみにミック・カーンは独学でベースを習得したらしく、楽譜も読めません。

フレットレス・ベースなのに、耳コピで練習していたのですね。

感覚だけでここまで登りつめたとはすごいです。

決して眉が無いだけの人ではありません。

6位「The Art of Parties」(アルバム:Tin Drum)

■曲名:The Art of Parties

■曲名邦題:ジ・アート・オブ・パーティーズ

■アルバム名:Tin Drum(1981年)

■アルバム名邦題:錻力の太鼓

■動画リンク:「The Art of Parties」

この曲ではアレンジの妙が味わえます。

リチャード・バルビエリ(Richard Barbieri)のシンセが、とても色彩感が豊かです。

アルバム名の「錻力の太鼓」は同名の映画から取られていますが、アルバムを通じて感じられるのは、中国をモチーフにしたオリエンタル感覚です。

ただジャケットが示しているようにフェイク・チャイニーズ風。

改めて歌詞を読んでみましたが、中国に特別思い入れている様子はありません。

あくまでオリエンタルなイメージだけを借りてきたような印象を受けます。

そういうアプローチは、YMOから影響されたのかもしれませんが。

もしくはアンディ・ウォーホル(Andy Warhol)が毛沢東から思想などの意味をはぎ取って、ポップアートとして表現したのに似ています。

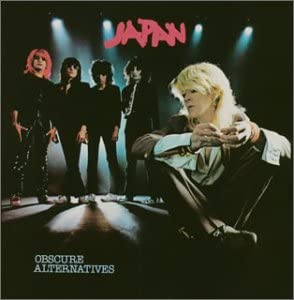

7位「Automatic Gun」(アルバム:Obscure Alternatives)

■曲名:Automatic Gun

■曲名邦題:オートマティック・ガン

■アルバム名:Obscure Alternatives(1978年)

■アルバム名邦題:苦悩の旋律

■動画リンク:「Automatic Gun」

セカンド・アルバムの曲です。

このアルバムには少々残念なところがあります。

まずジャケットですが、ライブハウスで撮影したような低予算な印象を受けます。

あとアルバム・タイトルも「Obscure Alternatives」つまり「あいまいな代替」みたいな意味ですが、何を言わんとしているのかよく分かりません。

原題がそんなですから、邦題が「苦悩の旋律」というぱっとしないタイトルでも仕方ありません。

更に彼らの音楽はリズム面におもしろさがありますが、このアルバムはその特徴が目立っていないように感じます。

概して迷走しているアルバムだといえるでしょう。

ただ中には「愛の住人(The Tanant)」という、後の伏線となるアンビニエントな曲も入っています。

またこの曲などはキャッチーで、最もロックらしい曲といえるかもしれません。

シルヴィアンのボーカル・スタイルは次作と違いすぎますが、この曲ではこの歌い方が適しているように思います。

8位「Cantonese Boy」(アルバム:Oil On Canvas)

■曲名:Cantonese Boy

■曲名邦題:カントニーズ・ボーイ

■アルバム名:Oil On Canvas(1983年)

■アルバム名邦題:オイル・オン・キャンヴァス

■動画リンク:「Cantonese Boy」

彼らのラスト・アルバムとなったライブ・アルバムから選曲しました。

シルヴィアンはライブが好きではなかったようです。

一方他のメンバーはライブが大好きで、そういうことも解散の一因になったようですね。

ちなみにこのアルバムはライブ盤であるにもかかわらず、観客の声をカットするよう編集されています。

デヴィッド・シルヴィアンの仕業でしょうか(笑)。

ちなみに前作「Tin Drum」の前にギターが脱退していたので、このライブ盤では一風堂の土屋昌巳がサポート・ギタリストとして参加しています。

1982年に「すみれ September Love」が大ヒットした後に参加したようですね。

さて解散後の1991年に彼らは、レイン・トゥリー・クロウ(Rain Tree Crow)という別名義で、アルバムを1枚だけリリースしました。

実質ジャパンの再結成アルバムといえますが、私は別物だと考えています。

というのはシルヴィアン色が強すぎますから。

メンバーの個性がぶつかり合っていたジャパンとは別ものと考えています。

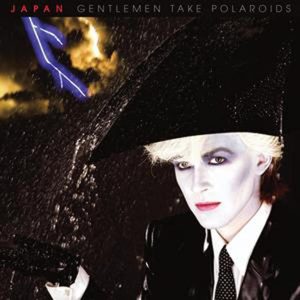

9位「Gentlemen Take Polaroids」(アルバム:Gentlemen Take Polaroids)

■曲名:Gentlemen Take Polaroids

■曲名邦題:孤独な影

■アルバム名:Gentlemen Take Polaroids(1980年)

■アルバム名邦題:孤独な影

■動画リンク:「Gentlemen Take Polaroids」

彼らは前作「Quiet Life」で、初の全英チャート入りをはたしました。

その後栄転のごとくHansa Recordsから、大手のVirgin Recordsに移籍することになりました。

通常大手に移籍すると売れ線を強いられますが、このアルバムは必ずしもそういう方向に変化していません。

むしろよりアンビニエントで耽美な方向にシフトしています。

日本でこのアルバムは坂本龍一と共演した「テイキング・アイランズ・イン・アフリカ(Taking Islands in Africa)」が話題になりました。

その曲のリミックス・バージョンを貼っておきましょう。

Taking Islands In Africa (Steve Nye Remix)

このアルバムも前作と同程度にヒットしました。

ただ大手からリリースされたことを考えると、及第点といったところでしょうか。

彼らは次作「Tin Drum」に解散する覚悟で臨み、更にやりたい音楽を突き詰めていきました。

その結果ラスト・アルバム「Tin Drum」はロック史に残る傑作となり、有終の美を飾りました。

10位「European Son」(アルバム:Assemblage)

■曲名:European Son

■曲名邦題:ヨーロピアン・サン

■アルバム名:Assemblage(1981年)

■アルバム名邦題:アセンブラージュ

■動画リンク:「European Son」

最後にアルバム未収録曲集から隠れ名曲をご紹介します。

「Tin Drum」の2か月前に発売されています。

当時彼らはアルバム未収録のシングル曲を、次から次へとリリースしていました。

この編集盤には「Life in Tokyo」や、シングルチャートでトップテン入りをはたした「アイ・セカンド・ザット・エモーション(I Second That Emotion)」などが収録されています。

後者はスモーキー・ロビンソン&ザ・ミラクルズ(Smokey Robinson & Miracles)のカバー。

ただ私の一番のお気に入りは、この「European Son」です。

曲名から、ヴェルヴェット・アンダーグラウンド(The Velvet Underground)のカバーかと思う方がいらしゃるかもしれません。

彼らはヴェルヴェット・アンダーグラウンドの「オール・トゥモローズ・パーティーズ(All Tomorrow’s Parties)」のカバーをしていますし。

しかしこの曲は、彼らのオリジナル曲です。

ニュー・オーダー(New Order)に似た印象を受ける曲ですね。

そしてやはりここでもミック・カーンのベースが躍動しています。

関連記事

■坂本龍一(Sakamoto Ryūichi)の名曲名盤12選

■高橋幸宏(Takahashi Yukihiro)の名曲名盤10選

■デュラン・デュラン(Duran Duran)の名曲名盤10選

記事一覧

他ブログ・SNS等

■このブログの「トップページ」に戻る

※お気に入りに登録をお願いいたします!

■おとましぐらの音楽ブログ(サブブログ)

※オピニオン記事、企画色の強い記事を連載しています

■note(ジャンル別おすすめ曲一覧)

※選りすぐりの名曲を1曲単位でご紹介しています

■おとましぐらXアカウント

※フォローをお願いいたします!