今回はエマーソン・レイク・アンド・パーマー(ELP)のランキングを作成しました。

彼らは一般的にプログレに分類されるバンドです。

しかし一方で彼らにはハードロックのバンドみたいなところもあります。

この記事では、その観点+αから選曲してみました。

プログレとハードロックの魅力を兼ね備えたホットな演奏をご堪能ください。

- 1 1位「Nut Rocker」(アルバム:Pictures At An Exhibition)

- 2 2位「Jerusalem」(アルバム:Welcome Back My Friends To The Show That Never Ends…Ladies And Gentlemen)

- 3 3位「Karn Evil 9: 1st Impression-Part 1」(アルバム:Brain Salad Surgery)

- 4 4位「Karn Evil 9: 1st Impression-Part 2」(アルバム:Brain Salad Surgery)

- 5 5位「Knife Edge」(アルバム:Emerson, Lake And Palmer)

- 6 6位「From the Beginning」(アルバム:Trilogy)

- 7 7位「Hoedown」(アルバム:Trilogy)

- 8 8位「Canario」(アルバム:Love Beach)

- 9 9位「Tarkus」(アルバム:Tarkus)

- 10 10位「Maple Leaf Rag(Live)」(アルバム:Works Volume 2 (Deluxe Edition))

- 11 関連記事

- 12 記事一覧

- 13 他ブログ・SNS等

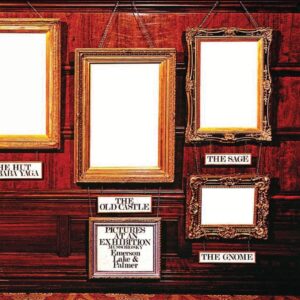

1位「Nut Rocker」(アルバム:Pictures At An Exhibition)

■曲名:Nut Rocker

■曲名邦題:ナットロッカー

■アルバム名:Pictures At An Exhibition(1971年)

■アルバム名邦題:展覧会の絵

■動画リンク:「Nut Rocker」

このアルバムは、ムソルグスキー(Mussorgsky)の「展覧会の絵」を、ロックとして再現した作品です。

当初はライブで演奏しただけで、リリースする予定はありませんでした。

しかしライブが海賊版として出回り好評だったことから、公式でリリースされることになったそうです。

ただしこの「Nut Rocker」は「展覧会の絵」の曲ではありません。

展覧会の絵+アンコールのナット・ロッカー(チャイコフスキーの『くるみ割り人形』の一曲である「行進曲」をロック調にアレンジしたもの。

実はB.Bumble & The Stingersが1962年に出したNut Rockerのカバー)という構成の1枚組アルバムとしてリリースした。

「展覧会の絵」ではなく「くるみ割り人形」の曲なのですね。

しかも先例があったようです。

B.Bumble & The Stingers – Nut Rocker

出来はELPの圧勝ですが、アイデアを与えた功績は大きいと思います。

ELPの曲は速度を上げすぎたメリーゴーランドみたいで、とてもスリリングですね。

2位「Jerusalem」(アルバム:Welcome Back My Friends To The Show That Never Ends…Ladies And Gentlemen)

■曲名:Jerusalem

■曲名邦題:聖地エルサレム

■アルバム名:Welcome Back My Friends To The Show That Never Ends…Ladies And Gentlemen(1974年)

■アルバム名邦題:レディース・アンド・ジェントルメン

■動画リンク:「Jerusalem」

こちらもライブ・アルバムの曲です。

彼らはスタジオ録音よりライブ盤の方がいいと言われることが多いですが、私は必ずしもそう思いません。

ライブでは時に荒すぎたり、走り気味なことがありますから。

しかしこの曲などは、臨場感満点のライブ・バージョンの方が良いと思います。

この曲はグレッグ・レイクのボーカルが映えますね。

彼はキング・クリムゾンの「クリムゾン・キングの宮殿(In The Court Of The Crimson King)」で、ボーカルとベースを担当していました。

名曲「ムーンチャイルド(Moonchild)」もこの人が歌っていますが、こちらの「Jerusalem」もかなりの名唱です。

オリジナルはウィリアム・ブレイクの詩を合唱曲にしたもので、この曲はカバーです。

日本人にはなじみがありませんが、イギリスでは国民的な曲らしいですね。

こちらも元ネタの曲を貼っておきましょう。

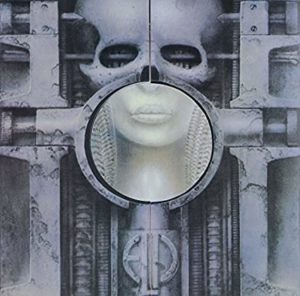

3位「Karn Evil 9: 1st Impression-Part 1」(アルバム:Brain Salad Surgery)

■曲名:Karn Evil 9: 1st Impression-Part 1

■曲名邦題:悪の教典#9 第1印象 パート1

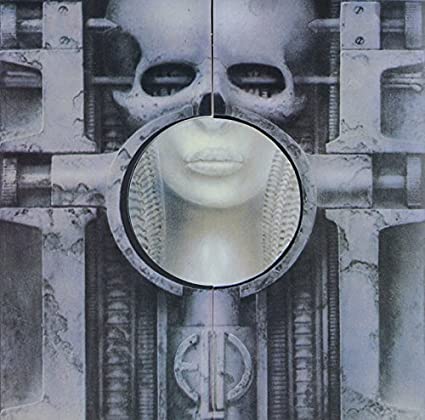

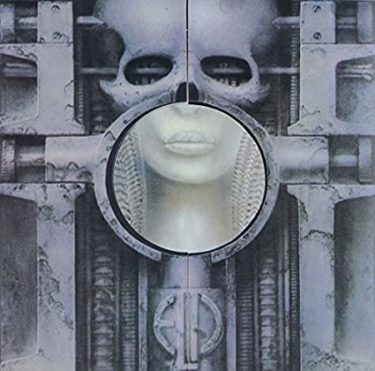

■アルバム名:Brain Salad Surgery(1973年)

■アルバム名邦題:恐怖の頭脳改革

■動画リンク:「Karn Evil 9: 1st Impression-Part 1」

このアルバムは彼らの最高傑作と言われています。

この曲はアルバムの大半を占める「悪の教典#9(Karn Evil 9)」の冒頭を飾るオープニング・ナンバー。

私は彼らをブリティッシュ・ハードロックとして聞いているようなところがあります。

普通のプログレのバンドと違って、彼らの音楽はもっと直接的に人を熱くさせるところがありますし。

この曲も、2:18から熱を帯びた演奏が始まります。

通常ハードロックのバンドでは、ギターがサウンドの中心的な役割を担っています。

ELPではグレッグがギターを弾くこともありますが、ほとんどの場合はキース・エマーソンがキーボードを弾き倒します。

キース・エマーソンは、人を熱狂させることにおいては最高峰の一人で、ギターの不在を感じさせません。

4位「Karn Evil 9: 1st Impression-Part 2」(アルバム:Brain Salad Surgery)

■曲名:Karn Evil 9: 1st Impression-Part 2

■曲名邦題:悪の教典#9 第1印象 パート2

■アルバム名:Brain Salad Surgery(1973年)

■アルバム名邦題:恐怖の頭脳改革

■動画リンク:「Karn Evil 9: 1st Impression-Part 2」

この曲は先程の曲の続きです。

こちらもハードロック寄りで、前曲の熱狂をそのまま引き継いでいます。

相変わらずキースのキーボードは絶好調ですが、ここではカール・パーマーのドラムに注目してみましょう。

彼のドラムの魅力について私なりの言い方をすれば、闘将タイプのドラマーです。

はっきり言ってプレイはかなり荒いです。

小技を駆使する業師タイプとか正確なタイムキーパー・タイプではなく、ラフ&ガンで攻めていくタイプです。

よくサッカーで攻撃的なゴールキーパーっていますよね。

積極的に前に出てボールをキャッチするやいなや、味方に攻め上がるよう大声で鼓舞タイプ。

カールのドラムはそれです。

たとえば2:55からの演奏などは、特にそんな感じがします。

彼のドラムがパンクなキース・エマーソンのキーボードと相性抜群であったことが、このバンドが成功した要因でした。

最後にこのアルバム・ジャケットは、H・R・ギーガーの絵画です。

好き嫌いは分かれると思いますが、とても印象に残るジャケットではないでしょうか。

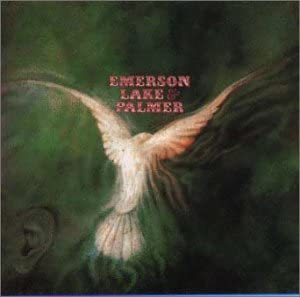

5位「Knife Edge」(アルバム:Emerson, Lake And Palmer)

■曲名:Knife Edge

■曲名邦題:ナイフ・エッジ

■アルバム名:Emerson, Lake And Palmer(1970年)

■アルバム名邦題:エマーソン・レイク・アンド・パーマー

■動画リンク:「Knife Edge」

彼らは結成時から「スーパーグループ」との誉れが高く、かなり注目される存在でした。

というのも、彼らは出身バンドで既に実績のあるメンバーぞろいでしたから。

情報を整理しておきましょう。

・キース・エマーソン(Keith Emerson):ギター担当

※ナイス(The Nice)出身

・グレッグ・レイク(Greg Lake):ボーカル、ベース、ギター担当

※キング・クリムゾン(King Crimson)出身

・カール・パーマー(Carl Palmer):ドラム担当

※アトミック・ルースター(Atomic Rooster)出身

私は小学生の頃、ロックのディスクガイドを買って、どんな音楽だろうと想像しては繰り返し読んでいました。

そうした本で彼らについて必ず書かれていたのが、デビュー時に人気があったということ。

ウィキペディアにもこう書かかれています。

エマーソンはメロディー・メーカー誌の人気投票でトップとなり、バンドもブライテスト・ホープ一位を獲得している。

ただ子供の頃の私にとっては難しい音楽でしたし、なぜこんなに売れたのか不思議でした。

もちろん音楽が優れていたからですが、一方でアイドル的な人気もあったようです。

このベスト盤のジャケットをご覧ください。

イケメンたちがこんなスリリングな演奏をしていれば、売れて当然だったと思います。

6位「From the Beginning」(アルバム:Trilogy)

■曲名:From the Beginning

■曲名邦題:フロム・ザ・ビギニング

■アルバム名:Trilogy(1972年)

■アルバム名邦題:トリロジー

■動画リンク:「From the Beginning」

ここではグレッグ・レイクについて触れてみたいと思います。

彼はこのバンドでボーカルとベースを担当していますが、時々ギターを演奏することもありました。

この曲はグレッグの独壇場かもしれません。

このバンドのカラーはガンガン攻めるキース、そして手数が多く爆走するカールの2人が決めているようなところがあります。

しかしそこには引きの美学がありません。

その弱点を埋めたのがグレッグ・レイクでした。

彼はデビュー時から「石をとれ(Take A Pebble)」「ラッキー・マン(Lucky Man)」などの曲で一息つかせてくれました。

グレッグの書く曲は、美しいけれど甘さ控えめなところも好ましいです。

7位「Hoedown」(アルバム:Trilogy)

■曲名:Hoedown

■曲名邦題:ホウダウン

■アルバム名:Trilogy(1972年)

■アルバム名邦題:トリロジー

■動画リンク:「Hoedown」

この曲はオリジナルではありません。

コープランド(Copland)の組曲「ロデオ(Rodeo)」の中の1曲をカバーしています。

原曲のリンクも貼っておきましょう。

Hoe-down from “Rodeo” (Copland)

このアルバムは「Pictures At An Exhibition」と「Brain Salad Surgery」の間にリリースされた、通算4枚目のアルバムです。

彼らはよく「プログレッシブ・ロック四天王」とか「プログレッシブ・ロック5大バンド」に数えられています。

しかし全盛期といえるのは、その中で4-5年程度にすぎません。

それにもかかわらずレジェンド扱いされているのは、短期間にリリースされた作品がどれも傑作ぞろいだったからです。

8位「Canario」(アルバム:Love Beach)

■曲名:Canario

■曲名邦題:キャナリオ

■アルバム名:Love Beach(1978年)

■アルバム名邦題:ラヴ・ビーチ

■動画リンク:「Canario」

彼らの全盛期は1970年のファーストから、1974年のライブまでと言われています。

それに異を唱える人は多くありません。

というのは、その後彼らは誰にも分かるほど顕著に失速していきましたから。

「Brain Salad Surgery」の次作「Works Volume 1」を最初聞いた時、とまどった人は少なくなかったかもしれません。

実際彼らのモチベーションも落ちていたようですが。

さてこの曲は、解散前最後のアルバムから選びました。

全盛期を過ぎた彼らは、どんどん曲がポップになっていきました。

このアルバムも前半は気が抜けたような曲が多く、最初に聞いた時は失望したものです。

今回改めて聞き返しても、その感想は変わりません。

しかしこの曲と次曲「将校と紳士の回顧録(Memoirs of an Officer and a Gentleman)」は素通りできません。

特にこの曲は、低調期のベストといえる出来です。

ちなみに彼らは1980年に一度解散して、その後1986年カールの代わりにコージー・パウエル(Cozy Powell)をドラムに迎えた「エマーソン、レイク&パウエル(Emerson Lake & Powell)」を発表しています。

音楽性は大きく変わりましたが、内容的にはとても充実していました。

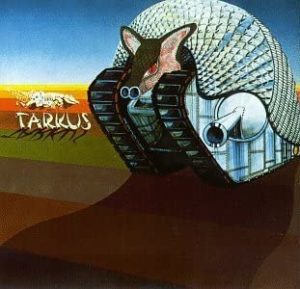

9位「Tarkus」(アルバム:Tarkus)

■曲名:Tarkus

■曲名邦題:タルカス

■アルバム名:Tarkus(1971年)

■アルバム名邦題:タルカス

■動画リンク:「Tarkus」

彼らの最高傑作は意見が分かれると思います。

一般的にはこのアルバムか「Brain Salad Surgery」という意見が多いと思いますが、私は後者の立場です。

しかし「Tarkus」派が根拠とするこの曲の魅力は、認めざるを得ません。

本来もっと上の順位でご紹介すべきですが、長い曲ということもありこの順位にしました。

なにせ20分を超えますし。

特にキースの演奏がすばらしく、とめどなくアイデアがあふれ出てくるかのようです。

2:57からボーカルが入りますが、その後4:02ぐらいからパーカッシブな演奏でスイッチが入っています。

オルガンとムーグの使い分けも効果的ですね。

ちなみにタルカスとは、ジャケットに描かれた戦車とアルマジロが合体したような動物のこと。

突如地球に現れて世界を破壊しまくっているという設定です。

またこの組曲には「マンティコア(Manticore)」という曲名がありますが、以下の人面サソリのことです。

そのマンティコアがタルカスに致命傷を負わせ、タルカスが海に帰って物語が完結しています。

「マンティコア」は、後に彼らが所属するレーベルの名前になりましたが、上の絵を見ると正義の味方っぽくありませんね(笑)。

ちなみにこんな逸話が残っています。

当初グレッグ・レイクはこの作品のコンセプトに興味を抱かずに、キース・エマーソンに「ソロでやれば?」と冷たく言い放ったというエピソードがある。

グレッグの意見はストレートすぎますね(笑)

10位「Maple Leaf Rag(Live)」(アルバム:Works Volume 2 (Deluxe Edition))

■曲名:Maple Leaf Rag(Live)

■曲名邦題:メイプル・リーフ・ラグ(ライブ)

■アルバム名:Works Volume 2 (Deluxe Edition)(2017年)

■アルバム名邦題:作品第2番(デラックス・エディション)

■動画リンク:「Maple Leaf Rag(Live)」

キース・エマーソンは、クラシックをロック的に演奏したキーボード奏者だと言われます。

ただ彼の演奏を聞くと、少なからずジャズの影響も感じられます。

特にモダン・ジャズよりも、もっと古いジャズの香りが。

実際この曲も古い時代のジャズ・ピアニスト、スコット・ジョプリン(Scott Joplin)のカバーですし。

この曲が最初に発表されたのが1899年ですから、第一次世界大戦の開戦より15年も前です。

ラグタイム・ピアノと呼ばれるスタイルの曲ですが、キースの演奏は明らかにラグタイムの影響を感じさせます。

そういえば1位に挙げた「Nut Rocker」も、同じくラグタイムっぽいところがありますね。

この曲はスタジオ・バージョンの方でシングルカットされていますが、私はデラックス・エディションに収録されたこのライブ・バージョンの方が好みです。

キレッキレでパンキッシュなこのラグタイム・ピアノは、とても爽快です。

関連記事

■ユーライア・ヒープ(Uriah Heep)の名曲名盤10選

■ソフト・マシーン(Soft Machine)の名曲名盤10選

記事一覧

他ブログ・SNS等

■このブログの「トップページ」に戻る

※お気に入りに登録をお願いいたします!

■おとましぐらの音楽ブログ(サブブログ)

※オピニオン記事、企画色の強い記事を連載しています

■note(ジャンル別おすすめ曲一覧)

※選りすぐりの名曲を1曲単位でご紹介しています

■おとましぐらXアカウント

※フォローをお願いいたします!