今回はリプレイスメンツのランキングを作成しました。

もっと多くの人に聞かれてほしいと思って取り上げたバンドです。

ただ彼らは人によって好みの時期が異なるかもしれません。

私は特にラスト2枚を高く評価していて、その2枚で半数の5曲を選びました。

ただそれ以外の時期からも聞き逃せない曲をご紹介してみました。

- 1 1位「Talent Show」(アルバム:Don’t Tell a Soul)

- 2 2位「One Wink at a Time」(アルバム:All Shook Down)

- 3 3位「Alex Chilton」(アルバム:Pleased to Meet Me)

- 4 4位「Lovelines」(アルバム:Hootenanny)

- 5 5位「Merry Go Round」(アルバム:All Shook Down)

- 6 6位「Bastards of Young」(アルバム:Tim)

- 7 7位「Bent Out of Shape」(アルバム:All Shook Down)

- 8 8位「Never Mind」(アルバム:Pleased to Meet Me)

- 9 9位「Back to Back」(アルバム:Don’t Tell a Soul)

- 10 10位「Sixteen Blue」(アルバム:Let It Be)

- 11 関連記事

- 12 記事一覧

- 13 他ブログ・SNS等

1位「Talent Show」(アルバム:Don’t Tell a Soul)

■曲名:Talent Show

■曲名邦題:タレント・ショウ

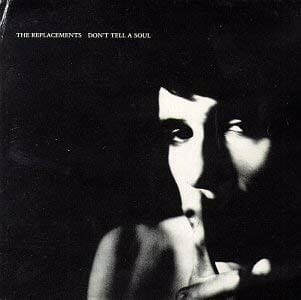

■アルバム名:Don’t Tell a Soul(1989年)

■アルバム名邦題:ドント・テル・ア・ソウル

■動画リンク:「Talent Show」

ロッキング・オンを始めとする洋楽誌は、当時このアルバムを一斉に推し始めました。

この頃のポール・ウェスターバーグ(Paul Westerberg)は、ソングライターとしての才能が全面開花していました。

それ以前もダイヤの原石としての輝きは充分すぎるほどでしたが。

さて曲名の「Talent Show」とはスターの発掘を目的とする番組のことで、つまり素人が出演するショーのこと。

歌詞を読むと、既にプロの彼らは素人番組に出ることに気乗りせず、気恥ずかしさを感じている様子が語られています。

出演することになった以上出るけれど、わざわざ見に来なくてもいいよという内容の歌詞です。

一方で優勝してしまうかもしれないと、まんざらでもない様子もありますね。

当時の彼らはデビューはしたものの、まだ充分な成功は得られていませんでした。

この曲の歌詞には、当時の本音に近いものがあったかもしれません。

2位「One Wink at a Time」(アルバム:All Shook Down)

■曲名:One Wink at a Time

■曲名邦題:ワン・ウィンク・アット・ア・タイム

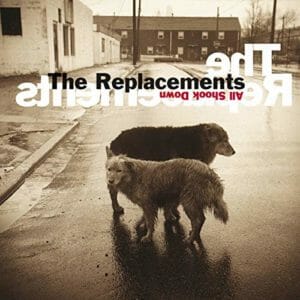

■アルバム名:All Shook Down(1990年)

■アルバム名邦題:オール・シュック・ダウン

■動画リンク:「One Wink at a Time」

前作の「Don’t Tell a Soul」で彼らは、必勝パターンといえる型を見つけました。

最初はドラムなしでギターとボーカルだけで始まり、途中からドラムが入って曲に推進力を加える展開です。

「Talent Show」もそのタイプでしたし、この曲もそうした1曲。

アルバムを通して聞くと、同じような曲が多いと感じる人も少なくないと思います。

しかしその様式は分かっていても引っかかるトラップのように、抗いがたい魅力があります。

ただこのアルバムの魅力はそれだけに留まりません。

このアルバムは前作の路線を踏襲していますが、更に曲の粒がそろっています。

前作では少し残っていたパンキッシュな曲もなくなり、アメリカン・ロックらしい堂々とした作品に仕上がりました。

3位「Alex Chilton」(アルバム:Pleased to Meet Me)

■曲名:Alex Chilton

■曲名邦題:アレックス・チルトン

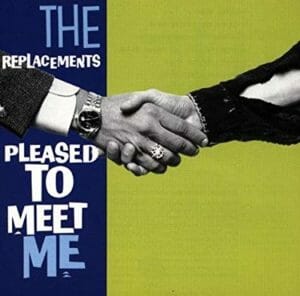

■アルバム名:Pleased to Meet Me(1987年)

■アルバム名邦題:プリーズド・トゥ・ミート・ミー

■動画リンク:「Alex Chilton」

ではブレイクする前はつまらなかったかというと、そんなことはありません。

ただ魅力の質は少し違っていると思います。

この頃の特有の魅力は少しヨレたところです。

この曲名の「アレックス・チルトン(Alex Chilton)」とは、ボックス・トップス(The Box Tops)やビッグ・スター(Big Star)で活躍し、その後ソロで活動したアメリカのミュージシャンの名前です。

アレックス・チルトンはヨレした中に、哀愁をしのばせる名曲を数多く発表しています。

パワーポップに分類されることが多いですが、明るく元気いっぱいというよりも、少しヨレた味わいが特徴の人です。

その意味でこの曲はアレックス・チルトンの魅力を受け継いでいます。

ちなみにこのアルバムはアレックス・チルトンのプロデューサー、ジム・ディッキンソン(Jim Dickinso)を迎えて、別の曲ではアレックス・チルトンが参加しています。

曲名を好きなアーティストの名前にするなんて、最高のリスペクトですね。

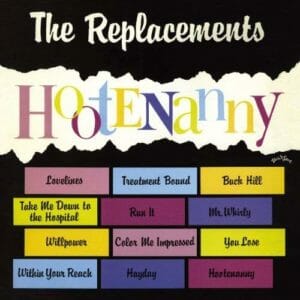

4位「Lovelines」(アルバム:Hootenanny)

■曲名:Lovelines

■曲名邦題:ラブラインズ

■アルバム名:Hootenanny(1983年)

■アルバム名邦題:フーテナニー

■動画リンク:「Lovelines」

一般にこのバンドのアルバムでは「Let It Be」以降の人気が高いように思います。

ただパンクが好きな人は「ソーリー・マー、フォーゴット・トゥ・テイク・アウト・ザ・トラッシュ(Sorry Ma, Forgot to Take Out the Trash)」や「スティンク(Stink)」を絶賛する傾向があります。

その谷間にリリースされたこのアルバムの評価はかんばしくありません。

というよりも認知度が低く、あまり聞かれていないかもしれません。

ハードコア寄りの曲もありますが、以前に比べて音楽の幅を感じる過渡期の作品です。

このアルバムを再評価する切り口として、ロカビリーっぽいこの曲などはいかがでしょうか。

その場のノリ一でつくった感じのラフな感じがたまりません。

特にポールの投げやりなボーカルが最高です。

間奏のギターは、やさぐれたエルヴィス・プレスリー(Elvis Presley)のようですね。

5位「Merry Go Round」(アルバム:All Shook Down)

■曲名:Merry Go Round

■曲名邦題:メリー・ゴー・ラウンド

■アルバム名:All Shook Down(1990年)

■アルバム名邦題:オール・シュック・ダウン

■動画リンク:「Merry Go Round」

私は彼らの最高傑作はこのラスト・アルバムだと思います。

その1曲目を飾るのがこの曲。

今作からギターがスリム・ダンラップ(Slim Dunlap)に替わりました。

この人選が大当たりでした。

この曲は洗いざらしのジーンズのような質感が魅力です。

そもそも彼らの音楽には派手さは必要なく、普段着感覚で聞きたい音楽だと思います。

ポール・ウェスターバーグは、前作で曲づくりの才能を開花させました。

更にこのアルバムでは曲の魅力を最大限活かせるバンド・サウンドを確立しました。

この後ポール・ウェスターバーグはバンドを解散し、ソロ活動へと移行しました。

ソロにも良い曲は少なくありませんが、バンド時代をなつかしむ人も多いと思います。

おそらくそういう人はこの頃のバンド・サウンドが恋しいのではないでしょうか。

6位「Bastards of Young」(アルバム:Tim)

■曲名:Bastards of Young

■曲名邦題:バスターズ・オブ・ヤング

■アルバム名:Tim(1985年)

■アルバム名邦題:ティム

■動画リンク:「Bastards of Young」

クリブス (The Cribs)がカバーした人気曲です。

クリブスについて興味のある方は、以下の記事をご覧ください。

この曲では初期のラフでぐしゃっとしたサウンドが、少し整理された曲に仕上がっています。

ただ最後の方では、昔の名残を残す激しい演奏を聞かせてくれます。

ちなみに曲名とは「若いろくでなし」という意味。

この頃の彼らは青くさいところも魅力でした。

7位「Bent Out of Shape」(アルバム:All Shook Down)

■曲名:Bent Out of Shape

■曲名邦題:ベント・アウト・オブ・シェイプ

■アルバム名:All Shook Down(1990年)

■アルバム名邦題:オール・シュック・ダウン

■動画リンク:「Bent Out of Shape」

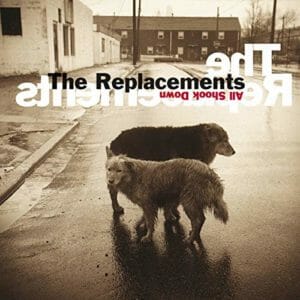

このアルバムは2匹の犬が交差しているジャケットがすばらしいですね。

犬しかいない、がらんとした街の風景です。

アルバム名は「すべては揺さぶり落とされた」といった感じでしょうか。

この曲名も「まがりくねった形状」という意味。

ポール・ウェスターバーグはブルース・スプリングスティーン(Bruce Springsteen)のようなストリート詩人の系譜に連なる人です。

彼らの音楽には、うだつのあがらない人へのやさしい視線を感じます。

そうした情緒は、このバンドを理解する上で1つのポイントになるかもしれません。

8位「Never Mind」(アルバム:Pleased to Meet Me)

■曲名:Never Mind

■曲名邦題:ネバー・マインド

■アルバム名:Pleased to Meet Me(1987年)

■アルバム名邦題:プリーズド・トゥ・ミート・ミー

■動画リンク:「Never Mind」

このバンドに感じる不格好な哀愁は時に自虐的なほどで、ある種の人を強く惹きつけます。

私もその1人。

「Talent Show」のような自虐は、このバンドのキャラクターをよく表しています。

そもそもバンド名からして「代用品」という意味ですし。

「俺たちみたいなのは他にいくらでもいるし替えはきく」といったところでしょうか。

彼らは自分たちをしょーもない人認定している感じがします。

この曲の歌詞でも「壁をよじ登ってから海に落ちる」とか「叫ぶ以外は時間の無駄」でも「気にしない」という歌詞ですし。

しかしこのアルバムあたりから彼らは変わろうとしている感じがします。

前作の後、素行に問題のあったボブ・スティンソン(Bob Stinson)が解雇されています。

その後彼らはポール・ウェスターバーグを中心として、広く受け入れられそうな路線にシフトしていきました。

9位「Back to Back」(アルバム:Don’t Tell a Soul)

■曲名:Back to Back

■曲名邦題:バック・トゥ・バック

■アルバム名:Don’t Tell a Soul(1989年)

■アルバム名邦題:ドント・テル・ア・ソウル

■動画リンク:「Back to Back」

当時彼らはどうにかバンドを軌道に乗せようとしていました。

念願だったメジャー・デビューは果たしたものの、まだバンド運営は順調とは言い難い状況でした。

私はブレイクするまでに、2つの転機があったように思います。

1つは「Alex Chilton」という代表曲の存在。

彼らはそのあたりから、楽曲志向に舵を切った感じがします。

もう一つはハル・ウィナー(Hal Willner)の「眠らないで〜不朽のディズニー名作映画音楽〜(Stay Awake: Various Interpretations of Music from Vintage Disney Film)」への参加。

そのコンピレーションには当時大きな話題となりました。

アメリカの古い音楽を通過しソングライティング力が高まった後、このアルバムが生まれました。

「魂を語るな」というアルバム・タイトルもカッコいいですね。

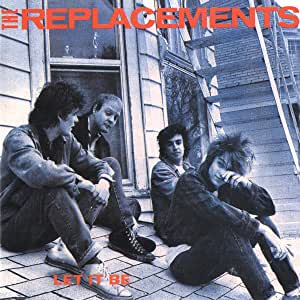

10位「Sixteen Blue」(アルバム:Let It Be)

■曲名:Sixteen Blue

■曲名邦題:シックスティーン・ブルー

■アルバム名:Let It Be(1984年)

■アルバム名邦題:レット・イット・ビー

■動画リンク:「Sixteen Blue」

彼らはファンから「マッツ(Mats)」という愛称で呼ばれています。

この曲は16歳の憂鬱について歌われていますが、当時としては比較的まとまりの良い曲だと思います。

ただ情感の込め方はその後に比べて、どことなく不器用かもしれません。

しかしそうした欠点はそれほど重要ではないと思います。

このバンドは欠点を見つけて嫌いになるのではなく、欠点をはるかに上回る好きなところを探して聞くバンドです。

たとえばこの曲は最後にギターが割り込んでいますね。

過剰なテンションで演奏だって決してうまいわけでもなく、そもそも無駄なフレーズかもしれません。

しかし私はこの演奏が、この曲の鳥肌ポイントだと思います。

この頃の彼らにはこんな風に青くさくバランスも良くないけれど、繰り返し聞き返したくなる曲が沢山あります。

関連記事

■ライアン・アダムス(Ryan Adams)の名曲名盤10選

記事一覧

他ブログ・SNS等

■このブログの「トップページ」に戻る

※お気に入りに登録をお願いいたします!

■おとましぐらの音楽ブログ(サブブログ)

※オピニオン記事、企画色の強い記事を連載しています

■note(ジャンル別おすすめ曲一覧)

※選りすぐりの名曲を1曲単位でご紹介しています

■おとましぐらXアカウント

※フォローをお願いいたします!